Crise migratoire : Chronique d’un morcellement européen

Depuis l’été 2015, le flot de réfugiés aux frontières de l’Europe ne tarit pas. Désunis, les États membres peinent à œuvrer à une solution commune.

dans l’hebdo N° 1393 Acheter ce numéro

Le 2 septembre 2015, les vagues déposent un corps minuscule sur le sable d’une plage turque. Un garde-côte l’observe, une photographe fige la scène. La crise migratoire a désormais un visage, celui d’Aylan Kurdi, Syrien de 3 ans, noyé alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe avec sa famille. En quelques heures, l’image fait le tour du monde. « Insoutenable », « terrible », « urgence d’agir », les hommes politiques européens s’émeuvent et appellent à l’action.

Dans les gares allemandes, des centaines de personnes se massent pour accueillir les réfugiés qui arrivent par le train. À ce moment-là déjà, depuis une semaine, -l’Allemagne et à sa suite -l’Autriche ne renvoient plus les réfugiés syriens vers leur pays d’entrée dans l’Union européenne, leur accordant l’asile de façon presque inconditionnelle. Une politique d’accueil qui ne tiendra que si chaque pays européen prend sa part du fardeau migratoire, souligne Angela Merkel, qui en appelle à la solidarité des États pour trouver une issue à la plus importante crise migratoire que -l’Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale.

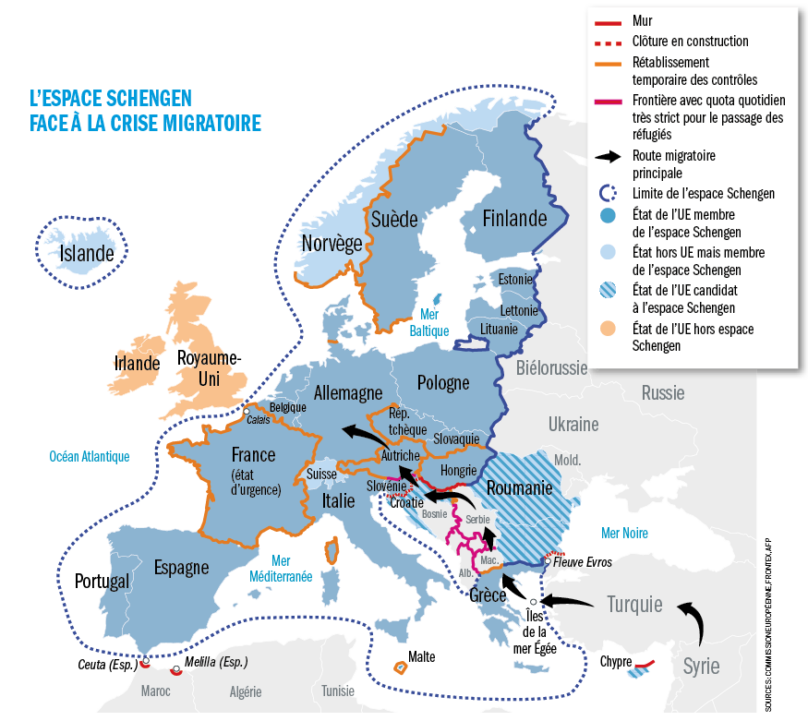

Dans une lettre, François Hollande et la chancelière appellent à la mise en œuvre d’une « initiative commune ». « Ces hommes et ces femmes, avec leurs familles, fuient la guerre et les persécutions. Ils ont besoin de la protection internationale. Elle leur est due. Les Conventions de Genève élaborées au lendemain de la guerre obligent tous les pays. L’Europe doit protéger ceux pour qui elle est le dernier espoir », écrivent-ils. C’était au début de l’automne. Depuis, les murs se sont multipliés sur les frontières européennes et des milliers de personnes accostent toujours sur les îles grecques. Retour sur six mois de paralysie politique.

L’euphorie n’aura pas duré. Le 13 septembre, l’Allemagne annonce le rétablissement des contrôles d’identité à sa frontière avec l’Autriche, puis à sa frontière avec la France. S’il ne remet pas officiellement en question sa politique d’accueil, le gouvernement allemand craint d’être dépassé. La seule journée du 12 septembre a vu arriver près de 13 000 personnes à Munich. « L’objectif de cette mesure est de limiter l’afflux actuel vers l’Allemagne et d’en revenir à des procédures ordonnées pour l’entrée des personnes dans le pays », explique le ministre de l’Intérieur. Une entorse à la libre circulation dans l’espace Schengen qui en entraîne d’autres. République tchèque, Autriche, Slovaquie : les uns après les autres, les États limitrophes renforcent à leur tour leurs frontières.

© PolitisDe son côté, la Hongrie bâtit ses murailles. À la mi-septembre, 175 km de barbelés isolent le pays de la Serbie. Des milliers de migrants massés à la frontière sont violemment dispersés par des canons à eau et des grenades lacrymogènes. Le discours hongrois est clair : pas un réfugié ne passera. D’autant que l’afflux de « musulmans en majorité » menace « l’identité chrétienne de l’Europe », assène le Premier ministre, Viktor Orban, annonçant la construction d’un second mur à la frontière avec la Croatie. Et peu importe si la Convention de Genève relative aux réfugiés engage les pays à accueillir toute personne fuyant la guerre ou les persécutions, sans discrimination ethnique ou religieuse. Le droit international et humanitaire est piétiné par des États paniqués.

Fin septembre, ceux-ci se retrouvent pour un énième sommet sur la crise migratoire. Depuis mai, la Commission européenne bataille pour instaurer un mécanisme de répartition des réfugiés dans les pays de l’Union. Soit une obligation pour les États d’accueillir un quota d’exilés, calculé selon le PIB, la population ou encore le taux de chômage. Car si, théoriquement, la prise en charge des demandes d’asile en Europe incombe au pays d’entrée dans l’Union, la pression migratoire a rendu cette règle obsolète. De plus en plus de pays laissent les migrants traverser leur territoire vers leur -destination finale : l’Allemagne, l’Autriche ou encore les pays scandinaves, réputés pour leur politique d’asile. Des États qui voient leurs capacités d’accueil se réduire, alors que, dans le Sud de l’Europe, l’Italie et la Grèce peinent à gérer les milliers d’arrivées.

Mais si le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, plaide pour une « solidarité partagée », son mécanisme de répartition ne fait pas l’unanimité en Europe. Le 22 septembre, les ministres de l’Intérieur des États membres décident de l’affectation de 160 000 réfugiés enregistrés en Grèce et en Italie, malgré l’opposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Slovaquie. Dès le lendemain, cette dernière annonce qu’elle portera plainte contre le dispositif auprès de la Cour européenne de justice. Elle sera imitée par la Hongrie. L’idée d’un mécanisme permanent prend des allures d’utopie.

De fait, six mois après la décision des ministres de l’Intérieur, les pays traînent toujours les pieds. Seuls quinze États membres ont offert des places, et l’accueil se fait au compte-gouttes. Des pays comme la France, la Belgique ou la Suède veulent prendre le temps d’identifier de potentiels jihadistes, certains invoquent le manque d’hébergements, d’autres refusent d’ouvrir leurs portes à certaines catégories de population. « Ils ne veulent pas de Noirs, pas de familles nombreuses, ils nous demandent plus de sécurité », grince le ministre grec de l’Immigration, Yannis -Mouzalas. Depuis -septembre, moins de 600 personnes ont bénéficié de ce dispositif.

Pour de nombreux pays européens, l’urgence n’est pas d’accueillir mais d’endiguer le flot de réfugiés. L’hiver est arrivé, et le discours d’accueil porté par Angela Merkel est devenu presque inaudible. De plus en plus critiquée en Allemagne après les agressions du Nouvel An à Cologne, attribuées à des migrants, la chancelière est aussi isolée sur la scène européenne. Les alliés d’hier se sont retournés. L’Autriche, qui a accueilli près de 90 000 réfugiés en 2015, soit 1 % de sa population, réclame des frontières renforcées. Et le soutien de François Hollande au mécanisme de répartition, début septembre, a été remplacé par les vertes critiques de Manuel Valls. « L’Europe ne peut pas accueillir plus de réfugiés », déclare le Premier ministre, mi-février, à Munich.

Une opinion devenue l’affirmation de la plupart des pays européens. Depuis septembre, d’autres frontières se sont renforcées. La France, qui avait déjà rétabli des contrôles à sa frontière italienne en juin, les a généralisés après les attentats du 13 novembre. La Suède s’est résolue à restreindre sa politique d’asile et a instauré des contrôles systématiques à ses frontières. En réaction, le Danemark a limité les passages à sa frontière avec l’Allemagne. De son côté, l’Autriche a annoncé l’instauration de quotas journaliers de réfugiés autorisés à pénétrer sur son territoire, et l’édification d’une barrière à sa frontière avec la Slovénie, qui, depuis, freine les entrées. Quant aux pays des Balkans, non-membres de l’espace Schengen, ils ont pris acte des décisions de leurs voisins du Nord et filtré les entrées sur leur territoire, ne laissant passer que les personnes dotées de papiers irakiens et syriens.

Dernière pièce du jeu de dominos, la Grèce, qui se débat encore pour sortir de la crise économique, est de plus en plus isolée. Accusée de ne pas contrôler suffisamment ses frontières et de ne pas enregistrer strictement les réfugiés transitant par son territoire, elle risque d’être expulsée de fait, sinon de droit, de l’espace Schengen. Le 12 février, l’Union européenne lui lance un ultimatum de trois mois pour qu’elle s’attaque aux « sérieuses défaillances » de sa gestion de l’afflux de migrants à sa frontière maritime avec la Turquie. Sans résultats, l’article 26 du code Schengen, qui autorise l’instauration de contrôles aux frontières intérieures de l’espace pour une durée de deux ans, pourrait être appliqué. Une demande de plusieurs États membres, dont les contrôles aux frontières sont, pour l’heure, autorisés pour une durée de six mois seulement. Pour la Grèce, le risque est clair : devenir un gigantesque camp de réfugiés, un ghetto aux frontières de l’Europe. Car, tous les jours, de nouveaux bateaux quittent les côtes turques pour déposer par centaines des réfugiés sur ses îles. Et ce en dépit de l’accord passé en novembre entre l’UE et Ankara.

Alors, pour de nombreux États membres, le salut est en Turquie. Un accord, signé le 29 novembre, prévoit le versement d’une aide de 3 milliards d’euros à la Turquie pour améliorer son accueil des réfugiés. En échange, Ankara s’est engagée à imperméabiliser ses frontières avec l’UE, en luttant contre les réseaux de passeurs. Trois mois après, les États européens s’inquiètent de l’absence de résultats. Un nouveau sommet entre l’Union et la Turquie est prévu le 7 mars. Mais, en Europe, le nœud se resserre autour de la Grèce. Fin février, les pays des Balkans ont encore limité les passages sur leurs territoires – 580 par jour –, créant un nouvel engorgement à la frontière gréco-macédonienne.

« La Grèce n’acceptera pas de devenir le Liban de l’Europe », a averti le ministre grec en charge de la politique migratoire, en référence aux réfugiés syriens qui représentent désormais un quart de la population du pays du cèdre. De son côté, Alexis Tsipras a menacé de bloquer tout accord européen tant que les États n’agiront pas solidairement pour se répartir les réfugiés. Un cri d’alarme repris par la Commission européenne, qui s’inquiète du coût économique du retour des frontières. « Le temps n’est plus aux actions sans coordination, a averti le commissaire chargé de la politique migratoire. Il y a un risque que le système s’effondre complètement. »

Lire > L’UE débloque 700 millions pour les États du sud de l’Europe

Pour aller plus loin…

Ambitions internationales et continentales : l’avenir de l’Algérie se joue aujourd’hui

En Cisjordanie occupée, la crainte d’une « nouvelle Nakba »

« Israël est passé d’une ethnocratie à une dictature fasciste »