Enquête sur le système Free

Fichage de salariés, licenciements montés de toutes pièces, répression syndicale, management brutal… Politis publie des preuves et des témoignages exclusifs.

dans l’hebdo N° 1404 Acheter ce numéro

Nous sommes au tournant des années 2010. Xavier Niel, le fondateur de Free, vient d’obtenir une licence pour se lancer dans la téléphonie mobile, et il compte bien dynamiter le secteur, comme il a bouleversé celui de l’Internet haut débit en 2002.

Pour préparer le grand saut, son groupe, Iliad, a racheté en août 2008 la marque Alice, appartenant à Telecom Italia, qui dispose de 1 400 salariés répartis sur une structure -parisienne et deux centres d’appels à Marseille et à Bordeaux. Malgré le licenciement officiel de 315 personnes, principalement parisiennes, lors de la fusion avec Iliad, le groupe veut poursuivre en toute discrétion le nettoyage dans son centre marseillais. « Xavier Niel et Cyril Poidatz [président du groupe] m’ont exprimé leur crainte des syndicats marseillais, certes actifs mais constructifs, raconte -Giorgio Mariani, ancien responsable des ressources humaines (RH) du site marseillais. Ils avaient peur que le “syndicalisme marseillais” puisse se propager au sein du groupe Iliad. Malgré mes explications à la direction, ils m’ont demandé de fermer le site de Marseille. J’ai dit non ; fermer le site était, pour moi, amoral. »

Pour s’éviter les contraintes légales et financières qui accompagnent les « plans sociaux », l’entreprise va maquiller des licenciements. Un plan secret est lancé en interne dès 2009. Il est baptisé « Marco Polo ». « Ils ont dépouillé le site : tous les cadres ont été dézingués », s’insurge une avocate marseillaise rodée aux dossiers Free.

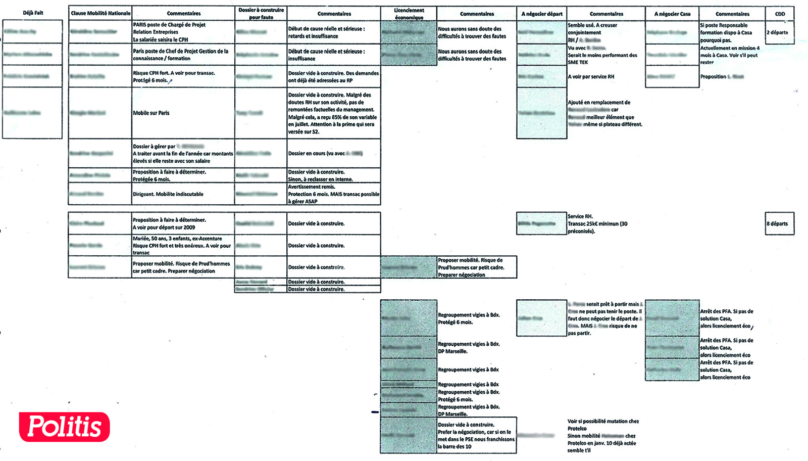

Selon un listing que Politis publie en exclusivité, 45 salariés sont fichés par les ressources humaines et progressivement poussés vers la sortie. Il s’agit d’un tableau nominatif récapitulant la situation de chacun, mis à jour régulièrement par les RH. On peut y lire des notifications pour chaque salarié, telles : « semble usé, à creuser conjointement avec RH » ou même « mariée, 50 ans, 3 enfants. Risque CPH [cour des prud’hommes] fort et très onéreux à voir pour transac. »… Les 45 noms sont classés en six catégories correspondant à la méthode envisagée pour les faire disparaître : « clause mobilité », « dossier à construire pour faute », « à négocier départ », etc.

« C’était une sorte de pense-bête, listant les salariés qu’ils voulaient voir partir », temporise Patrick, un ancien haut dirigeant d’Iliad, qui a requis l’anonymat comme la quasi-totalité des témoins que nous avons interrogés.

Ce plan est illégal, et les DRH agissent en connaissance de cause, comme le prouve un échange de mails que Politis s’est procuré. « Les risques de requalification en PSE [plan de sauvegarde de l’emploi, NDLR] sont très élevés (100 % de “chances”), effectivement nous ne remplaçons AUCUN DÉPART alors même que les effectifs fondent ! », écrit Giorgio Mariani à sa direction le 18 février 2010.

Pour éviter une condamnation, les dirigeants s’entendent donc pour limiter le nombre de « ruptures conventionnelles ». Car le procédé présente, selon les correspondances privées, un « vrai risque » : « Si l’Inspection du travail voit arriver plusieurs ruptures conventionnelles, cela va forcément les faire réagir », s’inquiète la direction des ressources humaines du groupe, avec en copie Angélique Gérard, directrice de la « relation abonnés ». « Nous avions clairement énoncé notre politique de ne pas procéder à des ruptures conventionnelles […] pour ne pas créer de doutes sur l’hypothèse d’un plan social économique déguisé », renchérit la DRH. « Les licenciements doivent correspondre à des abandons de poste » et « s’appuyer sur la réalité d’un licenciement pour faute ».

Les fautes attribuées aux salariés sont injustifiées : « Le motif “insuffisance professionnelle” n’est caractérisé dans AUCUN CAS. […] On peut les licencier pour faute, mais il faudra me dire comment, parce que moi, je ne sais pas », s’énerve le RH devant la pression que lui met sa direction.

Dans le meilleur des cas, les DRH parviennent à négocier un départ du salarié en échange d’une somme d’argent, dont le montant est âprement négocié. Les parties s’entendent alors pour mettre en scène un licenciement pour faute. « [Mme X] me demande quand doit-elle abandonner son poste », s’enquiert le DRH auprès de sa direction. « Les salariés nous feront une attestation nous signifiant qu’ils sont les initiateurs de la demande », écrit encore Giorgio Mariani le 15 février 2010.

Lorsque cela n’est pas possible, diverses techniques de harcèlement peuvent alors être mises en œuvre : détérioration des conditions de travail, isolement physique et moral, demandes floues et répétées suivies de reproches, jeu sur la mobilité… Une pression quotidienne sur des salariés qui se retrouvent dos au mur. « C’est la stratégie du bruissement : celle qui consiste à mettre la pression et à attendre que les gens baissent les bras », décrit Patrick, qui l’a lui-même utilisée. « On a imposé aux cadres une clause de mobilité et inventé des fautes pour les autres », se souvient Giorgio Mariani.

« Ils nous faisaient déplacer le dimanche sans nous payer, nous ont fait monter à Paris pour une demi-heure de formation : c’était ridicule ! », se souvient un ancien cadre marseillais, qui a fini par négocier un départ.

« Ils opèrent la technique de l’élastique : ils te bombardent de demandes, de questions, te mettent la pression, et après ils disparaissent et ils refont ça jusqu’à ce que tu craques », se souvient Frédéric, lui aussi victime du plan Marco Polo et qui l’apprend au moment où nous l’interrogeons. Dans le listing du plan Marco Polo, en face de son nom, la mention : « dossier vide à construire ». Pour ce faire, le salarié va subir « plusieurs changements de bureau (entre 2 et 4) pour finir […] à côté de la “salle de cantine” […] _, séparé du reste de son service »_, peut-on lire dans le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille datant de septembre 2015. Sa direction le submerge d’« instructions ou missions contradictoires […], telle la mise en place d’une charte qualité » ensuite contredite par des consignes contraires.

Dès lors que Frédéric se plaint, son responsable lui écrit qu’il décèle chez lui « une forme de paranoïa ». Au bout de quelques mois, le salarié craque et tombe en dépression peu avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle. Selon plusieurs témoignages en sa faveur, l’attitude de la direction envers lui a changé à partir du jour où il a tenté de se présenter au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en janvier 2010. Il finira par obtenir gain de cause devant la justice.

Mieux vaut harceler que respecter la loi

« On a construit une machine à broyer, déplore aujourd’hui Giorgio Mariani, conscient de sa part de responsabilité. Un jour, j’ai dû renvoyer une ingénieure qui n’avait rien à se reprocher. On l’a jetée avec une misère : on l’a broyée psychologiquement. Ce jour-là, je me suis senti sale. C’était trop pour moi, j’ai dit stop, j’ai appelé la CFDT et j’ai vendu la mèche sur le plan Marco Polo… » Du côté de la CFDT, Christophe Scaglia se souvient d’avoir « évoqué le fichier au cours d’un comité d’entreprise. La direction a nié catégoriquement l’existence de ce fichier ». L’affaire ne va pas plus loin.

Quelques semaines après un arrêt maladie, Giorgio Mariani se présente au travail : « Mon badge ne passait plus », raconte-t-il. Il venait d’être renvoyé pour faute grave sur une question d’avantages en nature. Free lui reprochait de ne pas avoir déclaré son appartement de fonction. « Tu fais ce qu’on te demande, car tu sais que, si tu n’es pas bourreau, tu finis victime de leur système. Mais je ne veux pas me positionner comme une victime, j’assume ce que j’ai fait. » M. Mariani s’en doutait un peu : il faisait lui aussi partie du plan Marco Polo et obtiendra gain de cause devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en mars 2015. Selon ce jugement, c’est la filiale marseillaise de Free qui a omis de déclarer l’appartement de fonction. Comme Giorgio Mariani, trois des cinq hauts cadres qui ont mis en place le plan Marco Polo ont fini par subir le même sort.

Ce plan secret atteindra plus ou moins ses objectifs : la majorité des salariés listés sont partis ou sont en phase de départ, avec une bonne série de contentieux, encore en cours pour la plupart.

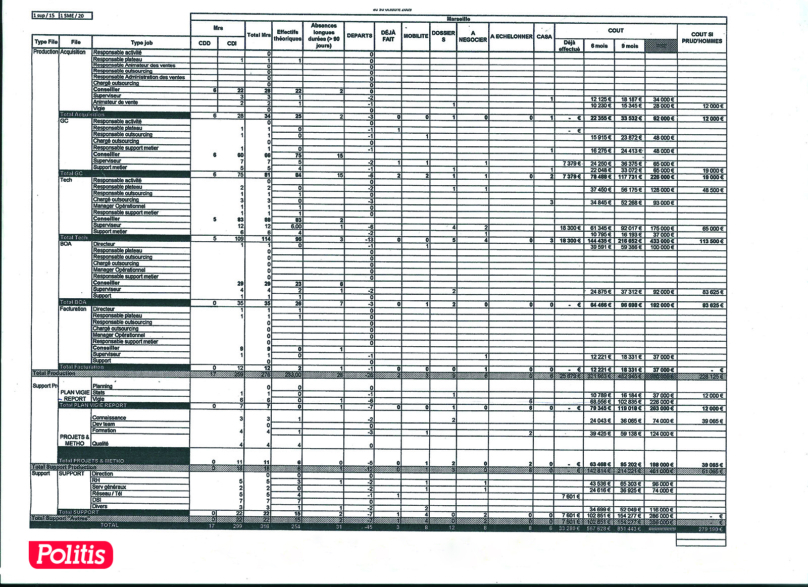

Mais l’entreprise avait anticipé avec précision ces risques juridiques, comme nous le prouve un tableau extrêmement détaillé, évaluant les pertes aux prud’hommes en comparaison de ce qu’aurait coûté un plan de licenciement conforme à la loi. Le résultat est sans appel : économiquement, mieux vaut harceler, licencier et être condamné que respecter la loi.

Ainsi, pour un responsable plateau, il en aurait coûté, selon les calculs du groupe, 123 000 euros dans le cadre d’un PSE et seulement 48 500 aux prud’hommes… « On a chiffré, nominativement, ce que nous coûterait chaque salarié qui irait aux prud’hommes : on savait pertinemment qu’on perdrait chaque procès », témoigne Giorgio Mariani.

Le Plan Marco Polo a été suivi d’un second programme secret, nommé « centralisation », concernant cette fois une cinquantaine de salariés marseillais, bordelais et parisiens. Il est spécifiquement édicté en janvier 2012 par Angélique Gérard, la directrice des « relations abonnés » (centres d’appels), qui cherche à réduire la masse salariale de sa branche de 40 %.

« On a fait sciemment agir la clause de mobilité, en sachant que les gens ne pourraient pas partir, car leur famille était à Marseille ou à Bordeaux, se souvient un témoin qui souhaite garder l’anonymat. Il n’y avait aucun poste pour eux. Mme Gérard n’en voulait juste pas. Il fallait qu’ils partent. » L’usage abusif de la clause de mobilité est reconnu en février 2015 à Marseille, pour un salarié ayant dix-huit ans d’ancienneté, licencié après avoir été mis au placard.

Depuis 2010, les condamnations pour des faits de licenciements abusifs et de harcèlement moral pleuvent. « Free a le carré VIP aux prud’hommes de Marseille ! », ironise Patrick, au regard du nombre d’affaires. Sans compter tous les salariés qui n’engagent pas de poursuites. « Le fait que ce soit Free est décourageant… Les gens laissent tomber parce que les procédures sont longues. Il faut avancer les frais juridiques », raconte Éric Cochez, un salarié marseillais victime du plan Marco Polo.

Pour autant, l’entreprise continue de mettre en place une politique de la carotte et du bâton. « C’est le management par la peur : tous les licenciements agressifs sont des exemples, explique Giorgio Mariani. Ils instillent une instabilité, une précarité qui rend les gens dociles. À force, ceux-ci deviennent passifs et malléables. D’autant qu’ils isolent les salariés, c’est ça le vice caché de la relation “one to one” chère à Xavier Niel… Soit tu te plies, soit je te casse. »

Management horizontal

Iliad se targue d’avoir mis en place un management moderne et cultive une image d’entreprise « fun », attachée à « l’esprit start-up ». « Une famille » où les relations humaines fonctionnent sans formalisme sur le modèle du « one to one ». La hiérarchie y est plate, avec un abaissement au maximum du nombre de relais intermédiaires, donc de cadres. Comme le dit Niel dans une intervention à Polytechnique le 22 mai 2014, « la secrétaire de l’accueil est directement sous la hiérarchie du président lui-même ».

L’intérêt du management « horizontal » est surtout économique. « Free fonctionne avec une cinquantaine de cadres, alors que les concurrents tournent avec des centaines », note Pierre, un ingénieur des télécoms. « Pour Free, le salarié n’est rien d’autre qu’une variable financière. Ils cherchent à optimiser les coûts : c’est la politique du discount », confirme Giorgio Mariani.

« Dans les équipes de direction, les gens se sentent généralement plutôt bien. Le boulot est sympa, ils ont une grande liberté et il y a un challenge », observe Pierre. Mais, dans les centres d’appels, les manageurs sous-formés et peu qualifiés sont souvent débordés. « Les gens compétents, ça n’intéresse pas les dirigeants. Ils veulent des gens sortis d’école pour les mouler », gronde un ancien DRH. Les témoignages des téléconseillers sont moins sévères dans trois des cinq centres d’appels français. Malgré l’intensité du travail, la tension est largement retombée depuis les premiers mois de l’année 2012, lorsque Free mobile était mis sur orbite. « Cela se transforme en MJC. On nous organise un tournoi de foot chaque année et, récemment, on a fait l’élection de Miss Qualipel, sourit un télé-conseiller de la filiale que Free a ouverte à Vitry. C’est fait pour “enchanter” le personnel. Mais ça ne sert qu’à cacher la souffrance, car passer huit heures par jour au téléphone, c’est difficile. »

Conditions de travail

Free emploie 2 700 personnes aux relations clients dans cinq centres d’appels en France (chiffre bilans sociaux 2014), la plupart comme téléconseillers, auxquels s’ajoutent plus de 1 500 salariés des deux autres ouverts au Maroc, où « la loi sociale est plus souple : on peut faire travailler des gens le week-end et la nuit », dixit Xavier Niel (à Polytechnique). « C’est le règne de la terreur. Si vous bougez, vous êtes le prochain sur la liste », raconte un ancien DRH. Un retard d’une à deux minutes enregistré par le logiciel de pointage, soit à peine le temps nécessaire à l’allumage de l’ordinateur, peut valoir un licenciement (jugement du 17 juin 2014, prud’hommes de Marseille).

Signe des temps modernes, sur les plateaux de 100 à 150 téléconseillers, c’est un ordinateur qui donne la cadence. Dans certains centres, un logiciel décroche automatiquement les appels après 7 à 9 secondes d’inactivité et gère également les demandes de pause des salariés (15 minutes le matin et deux fois 10 minutes l’après-midi). Il faut parfois attendre plusieurs minutes pour que la machine vous autorise à prendre votre pause pipi. « Nous avons le sentiment d’être infantilisés », soupire Anousone Um, délégué SUD à Mobipel.

Tout est fait pour maximiser les cadences. Des primes allant jusqu’à 700 euros (sur un salaire fixe dépassant rarement le Smic) sont indexées en partie sur le nombre d’appels gérés par le conseiller. Les statistiques sont comparées en temps réel avec celles des autres centres. En moyenne, un opérateur traite jusqu’à 60 appels par jour pour le service après-vente des forfaits mobile, selon les syndicats. Idem dans les bureaux de direction ou parmi les ingénieurs, à en croire Xavier Niel lui-même (à Polytechnique). « On pratique le “sous-staffing” [sous-effectif, NDLR] _: c’est tellement agréable de se promener dans son entreprise après 22 heures et de voir tout le monde travailler. »_

« Les centres d’appels sont les Germinal des temps modernes », soupire Me Lecanet, qui a eu maille à partir avec le groupe. « Avant on cassait des cailloux, puis on a vissé des boulons. Aujourd’hui, on répond à des gens par téléphone. Ce sont les usines d’aujourd’hui », lance un téléconseiller sous couvert d’anonymat, que nous appellerons Christian. « Si vous ne faites pas votre chiffre, vous êtes le vilain petit canard, on vous met la pression », raconte-t-il. Les salariés jugés inefficaces sont rapidement poussés vers la sortie. « On garde la crème de la crème », ajoute Christian.

Résultat, les taux de rotation de la main-d’œuvre sont sans équivalent. Selon nos calculs, basés sur les bilans sociaux de quatre centres d’appels sur les cinq installés en France, 44 % du personnel a quitté son poste en 2014. Un tiers de ces départs est dû à un licenciement, dont le nombre atteignait en effet 14 % des effectifs sur les trois centres pour lesquels nous avons obtenu des chiffres détaillés.

Au centre marseillais, réputé sensible, le bilan social est mystérieusement inaccessible. « On n’arrive pas à avoir le bilan social de -Marseille, s’étrangle une avocate. Ils ne veulent pas donner les chiffres des entrées et des sorties. »

S’il y a une catégorie de salariés qui n’a pas la cote dans les filiales d’Iliad, c’est bien ceux qui tombent malades ou en dépression. Plusieurs condamnations témoignent du goût immodéré de l’entreprise pour la « désorganisation de service » invoquée contre un salarié en congé maladie. Ce motif peut être considéré comme valable pour des postes très sensibles, comme un cadre dirigeant non remplaçable par un CDD. Mais, lorsque ces affaires atterrissent devant les juges, les filiales de Free n’apportent aucune preuve de la prétendue « désorganisation » et sont régulièrement condamnées.

C’est le cas d’Éric Cochez, un ancien cadre du site marseillais. Après un grave accident de moto, il est déclaré salarié handicapé en 2010. Son statut est surtout censé le protéger contre les licenciements. Pas de quoi effrayer la filiale marseillaise, Certicall. La nouvelle direction ne veut plus de lui. Son nom est inscrit sur le listing du plan Marco Polo, mention « à voir par service RH ». Le service RH a vu, le 12 mai 2011 : Éric est licencié pour « désorganisation de service » alors qu’il est en arrêt maladie. La filiale de Free est condamnée en première instance, le 6 mai 2014, à 45 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et licenciement abusif.

Syndicalisme

Une autre catégorie de personnel fait l’objet de toutes les attentions au sein du groupe : les syndicalistes. Iliad pratique, comme beaucoup de groupes, la filialisation, soit la création de multitudes de filiales de moins de 500 salariés pour la plupart. Chaque centre d’appels en est une à part entière. Cette méthode permet de minimiser le nombre de représentants du personnel et d’heures de délégation, de gérer les filiales en tant que sous-traitants et donc de les mettre en concurrence les unes avec les autres, suivant le principe toujours efficace du « diviser pour mieux régner ». « Nous, nous sommes dociles et résignés, donc nos conditions de travail sont un peu meilleures que sur des sites plus tendus, raconte un téléconseiller, employé d’un centre qui présente de bonnes statistiques. La mécanique est bien huilée. »

Ce n’était pas le cas du centre Mobipel de Colombes, qui lance un mouvement de grève fin 2014, en marge des négociations sur l’annualisation du temps de travail. Angélique Gérard envoie à deux délégués syndicaux un message particulièrement clair : « Jusqu’à apaisement de la situation sociale et échanges constructifs avec vos représentants, nous vous informons qu’il n’y aura plus le moindre recrutement sur le site de Mobipel […]. Nous ne pouvons continuer à investir sur un Centre qui s’avère désormais sensible et où la menace pèse chaque jour. »

Ces menaces, s’apparentant à une punition collective, ont été illico mises à exécution par un arrêt immédiat des recrutements. Selon les chiffres que Politis s’est procurés, les embauches ont été divisées par quatre dans les mois qui ont suivi la grève (de 38 entrées en moyenne par mois sur les deux années précédant le mouvement de grève, ce chiffre chute à 10 entrées mensuelles en 2015). Résultat, deux ans plus tard, la baisse d’effectif atteint 21 %, sans pour autant que l’entreprise ait eu recours à un plan de licenciement économique. Petite subtilité, les effectifs sont passés à 490, juste en dessous de la barre des 500 salariés, ce qui fait passer de 8 à 7 le nombre légal de représentants syndicaux.

« Madame Gérard »

La reine des centres d’appels, c’est Angélique Gérard, une self-made-woman plus connue dans sa société sous le nom de Berge. Arrivée dans l’entreprise en 1999, à l’âge de 24 ans, elle gravit les échelons et participe à la construction de l’empire Free. Respectée pour ce travail, elle fascine ses collaborateurs par sa forte personnalité et son image d’indestructible. Elle en sera d’ailleurs récompensée à plusieurs reprises, notamment en succédant à Emmanuel Macron à la tête du classement Choiseul de 2015 : le palmarès des 100 leaders de l’économie française de moins de 40 ans. Ses employés la décrivent comme une femme à l’ego surdimensionné, intelligente, mais dans une quête permanente et éperdue de reconnaissance. En interne, elle collectionne les sobriquets plus ou moins flatteurs : de « Princesse Berge » à « la Reine Soleil » en passant par « Diabolique Berge ». Et Xavier Niel de déclarer au Figaro qu’elle entretient « une relation unique avec ses équipes »… C’est peu de le dire. « Elle a le droit “de vie ou de mort” sur les salariés », affirme un ancien cadre.

Chez Angélique Gérard, il y a le conte et la réalité. Qualifiée de « superwoman » par Le Figaro, elle n’est pas loin de se présenter comme victime : « Pas facile, dans ce milieu techno et masculin, où la règle est de ne rien laisser paraître de sa sensibilité !, déclare-t-elle. Quand on est une femme, on doit constamment faire ses preuves et […] être dans la super-performance. »

C’est Paris Match (« Mes meilleures vacances : Angélique Gérard. Le bonheur, c’est celui qu’on donne ») qui, en août 2015, raconte comment Mme Gérard s’est occupée d’un enfant handicapé dans un hôpital. Le handicap, comme la question de l’égalité hommes-femmes, serait pour elle, selon d’anciens collaborateurs, un réel combat. Ça ne l’empêche pas, une fois de retour au travail, de valider la discrimination salariale d’une mère de famille dont les deux enfants sont porteurs d’un handicap reconnu à 80 % par la MDPH. Et cette discrimination a démarré… du fait de la grossesse de la salariée.

L’inspectrice du travail constate dans un courrier du 3 juillet 2014 « une situation discriminatoire en raison de la maternité ». La salariée « se retrouve à faire le même travail qu’un collègue […] avec un salaire moindre », car son évolution professionnelle a été bloquée un échelon en dessous du reste de son service. Une enquête pour discrimination est en cours. Dès lors que cette salariée réclame la régularisation de sa situation, la réponse de la direction centrale parisienne est sans équivoque : ce sera « non » car, d’après un échange de mails dont nous avons pris connaissance, « elle fait partie des saboteurs du 1044 » (action syndicale de protestation contre l’annualisation du temps de travail, en marge des grèves lancées en 2014).

L’hégémonie de Mme Gérard sur les centres d’appels suscite l’inquiétude de l’équipe dirigeante. Le président Cyril Poidatz, dénonçant dans un mail dont nous avons eu connaissance « des accusations farfelues » formulées par Angélique Gérard à l’encontre d’un salarié, se fait envoyer dans les cordes avec fermeté : « Je ne vais pas me faire dicter ma façon de faire sur les centres d’appels. » « Il ne faut pas que les centres d’appels deviennent un trou noir », s’inquiète encore le président d’Iliad dans un autre échange. Maxime Lombardini, le directeur général d’Iliad, préviendra lui aussi, à plusieurs reprises, certains salariés des manœuvres d’Angélique Gérard, par mail encore : « C’est clair, non ? Fais attention et organise des points régulièrement. » En vain. Le groupe a attendu mars 2009 pour embaucher une directrice des ressources humaines. Et personne n’a tenu bien longtemps à ce poste maudit, notamment parce qu’il empiète sur les plates-bandes d’Angélique Gérard.

L’art de vider des services

Malgré ce climat délétère, certains centres ont des syndicalistes actifs et « particulièrement revendicatifs », comme le note une source à l’Inspection du travail. Giorgio Mariani vante le « sérieux des élus marseillais » et leur souci du « dialogue » qui a permis, selon lui, d’« assainir les comptes financiers » du centre d’appels. Dans la plupart des cas, les représentants syndicaux se retrouvent isolés, sans perspective de carrière, et s’exposent à des sanctions au premier faux pas. « Il y a beaucoup de pression. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, sinon vous êtes immédiatement fiché, raconte un ancien DRH. Surtout les délégués syndicaux. Les dirigeants ont une liste des têtes noires qu’ils ne veulent pas voir être élues. »

Fin 2015, le courroux du manageur du centre d’appels de Colombes s’est abattu sur un responsable d’équipe sans histoire, immédiatement après son rapprochement avec des syndicalistes. Devant le conseil des référés des prud’hommes de Nanterre, ce 11 mars, Hamed, en costume noir, décline son identité d’une voix calme. Arrivé pour l’ouverture du centre en février 2012, il affichait des statistiques exemplaires, et la quinzaine de conseillers qu’il dirige connaissait un taux d’absentéisme à faire pâlir les autres équipes du site. « Même malades, les conseillers venaient travailler, car ils ne voulaient pas m’éclater mes stats », raconte-t-il.

En conflit avec la direction, il se rapproche du syndicat SUD, fait rarissime pour un cadre. Le 8 décembre, la section syndicale informe par mail sa direction de la nomination imminente d’Hamed comme délégué syndical. Trois jours plus tard, il reçoit à son domicile une convocation à un entretien préalable de licenciement, alors qu’il est en congé maladie, terrassé par un mal de dos.

« On allait faire un carnage aux élections de novembre 2016, car Hamed est très apprécié. Il n’y avait pas de pire personne pour la direction », raconte Anousone Um. Son licenciement a peu de chance d’être validé, car l’imminence de sa désignation au comité d’entreprise lui accorde « le statut de salarié protégé », selon un courrier de l’inspectrice du travail au directeur du site, le 7 janvier 2016, que nous avons pu consulter. Pas de quoi freiner Mobipel. Le plus souvent, les dommages ne dépassent pas deux mois de salaire par année d’ancienneté.

Le jeu sur les filiales, couplé avec la hantise du syndicalisme, permet à la direction de vider des services, ou de les fermer en justifiant des suppressions de postes pour des raisons de baisse d’activité, alors que cette activité a tout bonnement été rapatriée sur un autre site. C’est le cas du back-office technique marseillais, fermé par l’entreprise pour une baisse d’activité. Épinglée par l’Inspection du travail, qui constate elle-même que les « tâches relatives à cette activité vont être confiées à des salariés parisiens », Iliad est prévenue que tout licenciement doit entrer dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sinon « vous serez tenu de maintenir leurs emplois à l’identique ». Un jugement confirme le point de vue de l’Inspection de travail. Cela n’a pas empêché l’entreprise de transférer la dizaine de salariés concernés sur des postes différents, dont certains ont été déclassés. Une situation qui perdure encore aujourd’hui, en contradiction avec la décision de justice.

Sentiment d’impunité

C’est peu dire que Free n’a pas peur de la justice. Témoin de son sentiment de toute–puissance, l’attitude adoptée par ses avocats lors des audiences publiques. Exemple le 10 mars 2016, salle d’audience des prud’hommes de Paris. Une filiale d’Iliad, F Distribution, comparaît pour le licenciement de quatre conseillers de sa boutique parisienne, Free center. Trois ans plus tôt, presque jour pour jour, ils étaient licenciés, au motif qu’ils auraient enfreint la procédure d’accueil des clients. La direction leur reproche d’avoir trafiqué leurs statistiques pour arracher la prime mensuelle de 90 euros, promise aux conseillers qui traitent les demandes en moins de huit minutes en moyenne. Mais il existe un doute sur la véritable motivation de ce licenciement.

Deux jours avant ce limogeage, la direction recevait en effet un courrier anonyme des salariés portant sur les conditions de travail. Pour toute réponse aux revendications de son personnel, elle interroge chaque salarié en tête-à-tête pour connaître l’auteur du brûlot. Quant à la fraude, puisque c’est sur ce motif que doit théoriquement être jugée l’affaire, F Distribution ne produit aucune preuve de tricherie, ni même de l’existence d’une règle écrite qualifiée de « procédure » dans l’entreprise. Enfin, pas exactement. Les juristes de Free ont versé au dossier, en guise de preuve, la photo d’une bibliothèque. L’image est de mauvaise qualité, à moitié floue, mais on y distingue sept classeurs, dont un barré de l’inscription « procédure », à peine déchiffrable. Cela n’a pas fait rire la présidente du tribunal, qui chahute l’avocate de F Distribution en l’interrogeant sur ce vide de « preuves matérielles ». L’avocate finit par prendre la mouche : « Je ne suis pas là pour me faire insulter par le conseil », proteste-t-elle avant d’interrompre sa plaidoirie. La société a été condamnée le 11 avril pour quatre licenciements abusifs (de 9 000 à 13 000 euros de dommages, une somme rondelette étant donné la faible ancienneté des quatre salariés).

Iliad, la maison-mère, comparaissait le même jour pour le licenciement d’une ancienne DRH, en septembre 2014. L’entreprise s’est offert les services d’un détective privé pour gonfler le dossier à charge contre son ex-employée, ce qui donne d’entrée une idée du style de l’entreprise. Au cours de la procédure, l’avocat de l’ex-salariée remarque un point de détail. Le contrat qu’Iliad a fait signer à son employée est irrégulier. Comme nous en avons obtenu la preuve, il fixe le temps de travail à raison d’« un forfait de 230 jours par an », sans passer, comme la loi l’oblige, par un contrat de base de 218 jours, accompagné d’un accord-cadre par lequel le salarié accepte la rétrocession de 12 jours de RTT contre une majoration salariale. Chez Free, « on ne renonce pas à des jours de RTT : on ne les propose même pas ! », s’étouffe Me Lecanet en plaidoirie, début mars 2016. L’employée « sait parfaitement ce qu’elle signe », balaye l’avocate du groupe pour unique explication, sans même chercher à nier cette irrégularité.

Parole d’avocat, avec Free, c’est toujours comme ça. « Il faut les supplier, leur faire sentir qu’ils sont la grande puissance. Ils ont un sentiment d’impunité totale », s’indigne l’avocat de l’ancienne DRH, qui s’est vu dénoncer par l’entreprise au conseil de l’ordre des avocats, procédure qui n’a finalement pas abouti. « Je n’ai jamais vu de telles pratiques en quinze ans de carrière ! » s’insurge-t-il, parlant de tentative d’intimidation. Des procédés instillant la peur chez les nombreux témoins que nous avons sollicités au cours de notre enquête. « J’ai des gosses, je ne veux pas parler », « vous ne vous rendez pas compte de ce dont ils sont capables », « j’ai peur de ces gens-là », ou encore « faites attention à vous », nous ont dit de nombreux témoins sollicités.

De quoi interpréter autrement les sorties souvent empreintes de cynisme de Xavier Niel. Devant les étudiants de Sciences Po, il avouait en octobre 2013 son goût pour la transgression : « Mordre la ligne jaune pour faire évoluer les choses. » C’est la philosophie qu’il espère appliquer « tous les jours ».

Xavier Niel

Free, c’est lui. Un génie de l’informatique et des affaires de 48 ans, fondateur de Free et à la tête d’une fortune colossale, grâce à une vision du business pour le moins iconoclaste. Xavier Niel suscite l’admiration et la crainte. « Il est visionnaire et brillant intellectuellement. Humainement, c’est un requin, raconte un ancien confrère. Si ça ne marche pas, il défonce tout ».

Xavier Niel s’est lui-même rétrogradé à la 3e place sur l’organigramme de la direction du groupe, au poste de directeur général délégué. Cela lui permet de cumuler sa rémunération de mandataire social (180 000 euros annuels) avec la fonction de « directeur général à la stratégie ». Il aime d’ailleurs rappeler que Free appartient à ses salariés. C’est vrai, stricto sensu, car Xavier Niel détient 54 % du capital d’Iliad, ce qui lui a d’ailleurs valu en 2015 le versement de 14,5 millions d’euros de dividendes (bilan financier 2015). Au fond, ne se considère-t-il pas lui-même comme un « salarié » ?

Xavier Niel n’hésite pas à jouer de ses contacts et de son pouvoir pour disqualifier ceux qu’il mésestime ou qu’il a pris en grippe. « Et il n’a pas que le numéro de sa mère dans son portable, si vous voyez ce que je veux dire, assure un ancien collaborateur qui l’a côtoyé de près et veut garder l’anonymat. Il a le bras long, notamment auprès des politiques. » Régnant sans partage, il n’aime par les réseaux d’influence et les regroupements de salariés, comme nous le révèle un échange de mails édifiant. Une ancienne DRH déclenche chez lui une colère noire, le 15 septembre 2010, en lui transmettant une demande du personnel de créer un annuaire des collaborateurs, comme le prévoit la loi. Il écrit : « On s’est battu dix ans pour que cette boîte n’ait pas d’astreinte [les astreintes n’étaient en effet pas dédommagées au sein du groupe Iliad, selon plusieurs témoignages, NDLR], c’est une des multiples raisons pour laquelle elle a fonctionné, là nous avons créé une boîte de pandore inutile et destructrice. Faire rentrer les ressources humaines chez Free, c’est détruire Free ! On continue, comme je vous l’ai dit, avec un annuaire des salariés, quel intérêt ? Les aider à se regrouper pour qu’ils soient plus forts ? Je veux que l’on agisse avant que l’on fasse exploser ce groupe ! »

Voilà une petite phrase qui offre un éclairage particulièrement instructif : le régime social mis en place chez Iliad est « une des multiples raisons pour laquelle [sic !] elle a fonctionné », au point que les droits sociaux risquent de « détruire Free », selon son fondateur.

Free a incontestablement dynamité les télécoms français, où une poignée d’opérateurs hégémoniques se sont longtemps grassement rétribués. L’entreprise a réussi ce tour de force grâce à une longueur d’avance sur l’Internet haut débit, en lançant une box « triple play » que personne n’était capable de produire en 2002. Et grâce à une politique tarifaire particulièrement agressive, qui fut aussi la clé du succès de son entrée sur le marché de la téléphonie mobile.

Or, si Free a pu casser les prix à ce point, ce n’est pas en rognant sur ses marges. Iliad présente en effet une marge de 30,8 % en 2014 (Ebitda sur chiffre d’affaires en 2014, selon le bilan financier), soit exactement la même que ses concurrents. La différence est donc à chercher ailleurs. « Le coût moyen d’un salarié Bouygues Telecom est de 69 000 euros, contre 25 000 euros chez Free », a notamment affirmé Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Telecom, lors de son audition, fin février 2012, par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, pointant le fait que des centres d’appels sont ouverts au Maroc. Ce débat sur le « coût du travail » résonne avec celui entourant la loi travail, en cours d’examen au Parlement. Le code du travail est en effet conçu comme une variable ajustable en fonction des « impératifs économiques ». Dans ce domaine, Free et Xavier Niel sont à l’avant-garde.

Quoi qu’il en soit, rien ne semble pouvoir ébranler cet empire grandissant. Avec ses deux fonds d’investissement, Xavier Niel a investi « 35 millions d’euros dans 230 start-up depuis 2009 » (Capital, novembre 2015), à raison « d’environ une à deux start-up par semaine sur des tickets compris entre 100 000 et 150 000 euros », selon ses dires. Il s’est aujourd’hui imposé comme un « un pilier de l’écosystème » numérique. Le « business angel » français, sans équivalent dans le secteur du numérique à l’échelle mondiale. Il intensifie désormais ses efforts avec des investissements « philanthropiques » : il doit ouvrir en 2017 le « plus grand incubateur de start-up du monde » à Paris, et son école « 42 », ouverte en 2013, forme chaque année 300 développeurs informatiques (une formation gratuite, sans enseignants ni enseignements, les élèves se corrigeant les uns les autres).

Xavier Niel accroît son influence pour asseoir son « business intégré ». Quant aux journalistes qui se sont risqués à enquêter sur sa « succes story », ils ont quasi systématiquement fait l’objet de plaintes en diffamation. « J’ai un modèle de plainte tout prêt, il n’y a qu’à remplir le nom du journaliste », claironnait-il dans un entretien à La Tribune le 29 juin 2010. « Quand les journalistes m’emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix », aurait-il aussi déclaré, selon la journaliste Odile Benyahia-Kouider [^1]. Et il en a les moyens. Dans un livre sur Xavier Niel, Gilles Sengès rapporte une réplique édifiante du nouveau propriétaire du groupe Le Monde, en partenariat avec Matthieu Pigasse et Pierre Bergé. « À ceux qui soulèvent devant lui le problème de l’imprimerie [du Monde], qui pourrait alourdir la note de 30 à 40 millions, Xavier Niel répond benoîtement que ce n’est pas un problème : “35 millions, c’est la variation de ma fortune personnelle en une journée en Bourse.” [^2] »

Le journal Forbes estime le capital de Xavier Niel à 8 milliards d’euros en 2016, ce qui en fait la 7e fortune de France. Son offensive s’accélère d’ailleurs dans le secteur des médias. Après son rachat du groupe Le Monde en 2010, il a lancé avec le banquier Matthieu Pigasse et le producteur Pierre-Antoine Capton le « véhicule d’investissement » nommé « Mediawan », par lequel il espère une acquisition pouvant aller jusqu’à 1,5 milliard d’euros en deux ans pour des investissements en tout genre dans le domaine des médias. De quoi constituer « l’une des plus grandes plates-formes de contenus européens » et un groupe médiatique colossal. Xavier Niel, qui déclarait en 2011 à DécideursTV avoir « une aversion pour les monopoles qui abusent de leur situation », ne fait, en réalité, que construire le sien.

Le groupe Iliad, contacté une première fois le 6 mai, puis le 14 mai, n’a pas souhaité commenter, mais « conteste fermement les propos et les faits » rapportés et brandit la menace d’une action en justice.

[^1] Un si petit monde, éd. Fayard, 2011.

[^2] Xavier Niel, l’homme Free, éd. Michel de Maule, 2012.

Pour aller plus loin…

Faire face à la guerre commerciale de Trump

Le monde d’avant Trump n’est plus une option

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »