« Vincennes » et les luttes de son temps

La fac fut le point de départ ou d’arrivée d’innombrables manifestations. Les enseignants s’emparaient des conflits pour demander à leurs étudiants des travaux pratiques, parfois sur le terrain. Comme au Larzac ou à Lip.

dans l’hebdo N° 1000 Acheter ce numéro

Occupation festive des locaux universitaires, en 1970. / COLL CMV

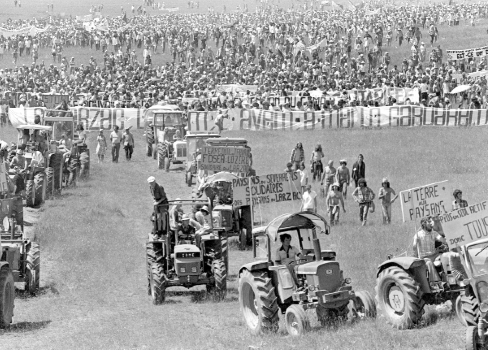

Ce n’est pas le hasard qui, le 2 décembre 1978 au soir, conduisit les paysans du Larzac, venus à pied et en tracteur de l’Aveyron, à terminer leur marche à Paris-VIII. Ils y retrouvaient étudiants et professeurs qui, dans le cadre de leur enseignement, les avaient aidés par leurs travaux et leurs réflexions ; avec en prime la sympathie de toute une université où se sont accumulées, jusqu’à une date récente, les études sur l’évolution de ce Larzac ayant échappé à l’extension du camp militaire. Le causse victorieux reste un objet d’études et de réflexions pratiques, et José Bové et les autres reviennent souvent à Paris-VIII. Encore récemment, pour venir chercher l’immense plan-relief du Larzac offert par les étudiants et les enseignants, qui en ont fait un long exercice formateur.

Raymond Guglielmo, prof de géographie à cette période, se souvient de ses voyages avec les étudiants dans le chaudron aveyronnais : « Une année, nous avons enquêté dans soixante exploitations agricoles. Il en est sorti un mémoire de maîtrise qui fut aussi apprécié sur le plateau qu’à la fac. Les étudiants, au prix d’une centaine d’heures de travail collectif, ont mis au point une carte de 3 mètres sur 2 qui, vue de près, permettait à chaque agriculteur de retrouver toutes ses parcelles et qui, de loin, offrait un aperçu stratégique d’ensemble sur la situation du foncier sur le causse. Ce qui a constitué une arme non négligeable pour les paysans dans leur lutte. » Alain Bué, autre géographe, raconte aussi cet enseignement qui le conduisit une nouvelle fois, en 1999, à Montredon et chez les militaires pour faire le point.

Alors, « Vincennes » du côté des luttes ? Du côté de l’innovation et de l’utopie ? Pas toujours. Françoise Plet, autre enseignante historique, se demande aujourd’hui si, finalement, le marxisme et le gauchisme n’ont pas, par dogmatisme, entravé parfois « un changement social et structurel dans leur propre sphère d’activité au profit de l’intérêt pour la partie jugée dominée de la société, c’est-à-dire, pour l’essentiel, sa partie ouvrière ». Elle considère comme une exception le Larzac « parce qu’il y avait là une “lutte ouverte” et que “l’adversaire”, l’État, était clairement identifié ». Mais, dans l’action et l’enseignement à partir d’une action ou d’un conflit, le questionnement et l’esprit critique n’ont pas toujours dominé. Des étudiants et des enseignants fréquentèrent aussi la Lorraine, travaillant sur la disparition prévisible de la sidérurgie, partageant leurs recherches et leur expertise avec les syndicats. Jacques Chérèque, ancien patron de la CFDT-métallurgie devenu préfet en Lorraine puis secrétaire d’Etat à l’Aménagement du territoire, n’oubliera pas cette participation, recevant avec éclat, des années plus tard à Metz, tous ceux qui venaient de Paris-VIII. Logique : il y avait été aussi chargé de cours-syndicaliste.

Les enseignants et les étudiants de Paris-VIII ont toujours soutenu le mouvement du Larzac. / STAFF/AFP

Même reconnaissance de ces enseignants du primaire et du secondaire : Denis Guedj organisa des cours sauvages de remise à niveau pour profs de maths désarçonnés par une nouvelle réforme, mais qui refusèrent que ces séances deviennent stage officiel du rectorat. Suivant les mêmes méthodes d’enseignement-participation engagées, des profs de cinq ou six départements, y compris des sociologues et des philosophes, se succédèrent auprès des salariés de Lip en révolte, qui « produisaient leurs montres et se payaient ».

Il ne faut pas oublier non plus l’implication du département « Arts dans la vie sociale et culturelle », extérieur à l’université. Avec Jacques Clancy, venu du cinéma et de la Comédie-Française, Philippe Tancelin, professeur d’esthétique, ou encore Claude Buchvald, metteuse en scène, qui depuis 1976 entretient une liaison permanente entre son enseignement et les expérimentations sociales et culturelles « à la ville », et Catherine Monnot, auteure il y a vingt ans d’une pièce sur Paris-VIII intitulée les Bannières de Mai . Les fresques reproduites dans ce cahier spécial rappellent aussi que l’art graphique, y compris avec des enseignements sur les graphes et les tags, a sans arrêt accompli un va-et-vient entre l’art et la rue.

Dans les années 1970, version d’une implication plus radicale, c’est de Vincennes que partaient les « expéditions » d’extrême gauche vers la régie Renault ou les opérations qui aboutissaient à des « réappropriations », comme celle qui, par exemple, conduisit des enseignants et des étudiants à effectuer une razzia dans l’épicerie Fauchon de la place de la Madeleine pour redistribuer les produits de luxe confisqués. Malgré les policiers des Renseignements généraux infiltrés, les locaux du bois servirent à préparer des dizaines d’opérations « coup-de-poing », auxquelles participait Gérard Miller, à la fois enseignant au département de sciences politiques (avant la psychanalyse) et membre actif de la Gauche prolétarienne. Certains groupes flirtèrent avec les noyaux (très) durs de l’extrême gauche sous couvert de cours d’action politique. Après tout, ce fut dans le bois de Vincennes, le 24 mai 1974, non loin de la fac, que fut retrouvé le banquier Suarez enlevé quinze jours plus tôt par les Groupes d’action révolutionnaire internationalistes (Gari)…

Car, jusqu’à aujourd’hui, l’extérieur n’a cessé de compter pour une part des enseignements, même si celle-ci diminue. Le monde ne s’est jamais arrêté aux portes de l’université, et réciproquement. Des manifestations parisiennes aux actions antinucléaires en passant par les problèmes de Fos-sur-Mer, le cinéma militant, les mouvements antipollution, les squats, les expulsions dans le Marais, les grèves, la résistance des ouvriers du Joint français, les mouvements lycéens ou étudiants, tout pouvait donner matière à enseignement : le concret au secours d’une réflexion plus académique. Paris-VIII était bien représentée dans les manifestations contre le projet de centrale nucléaire de Plogoff ou dans les affrontements contre le surgénérateur Superphénix de Creys-Malville, et fut la seule université française à envoyer une délégation à Stockholm, en 1972, et à Johannesburg, en 2002, pour les grands sommets des Nations unies sur l’environnement.

Les conflits internationaux , ceux de Grèce, du Proche-Orient ou d’Afrique, étaient et restent matière à travaux pratiques. Nombre de réfugiés politiques y participaient. Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent ainsi faire des études en prise directe avec la réalité sociale. La participation à la lutte contre le CPE et, plus récemment, contre la nouvelle loi sur l’Université, en est la preuve, une part des cours étant transformée, comme pendant les grandes grèves de 1995, en travaux pratiques.

Et quand un enseignant comme Jean-Louis Flandrin entraînait des apprentis historiens sur les chemins réjouissants de l’histoire de la gastronomie et des nourritures, il préparait la réflexion actuelle sur les questions d’alimentation. Mais pas seulement dans les livres : par la pratique et le goût. Du social à la société, même si cela rencontre des succès divers, la pratique vient toujours à l’appui du discours. Cela durera tant que les enseignants, résistant à la loi LRU (relative aux libertés et responsabilités des universités), repousseront l’esprit de caste et de supériorité qui prévalait autrefois et tente un retour en force.

Pour aller plus loin…

5,3 milliards d’euros : l’inquiétant pactole de Vincent Bolloré

« L’affiche a encore le pouvoir de communiquer avec tout le monde »

Algérie – France : « Le problème, c’est la connaissance »