Comment être (vraiment) antiraciste ?

Dans un petit livre aussi clair que virulent, Pierre Tevanian s’attelle à démonter les mécanismes intellectuels du racisme. En montrant que celui-ci est encore plus fréquent qu’on ne l’imagine au premier abord…

dans l’hebdo N° 1018 Acheter ce numéro

Toujours aussi radical que pertinent – on se souvient de ses précédents livres [[Cf. Le Voile médiatique, Raisons d’agir, 2005, et, surtout, le remarquable Les filles voilées parlent,

avec Ismahane Chouder et Malika Latrèche,

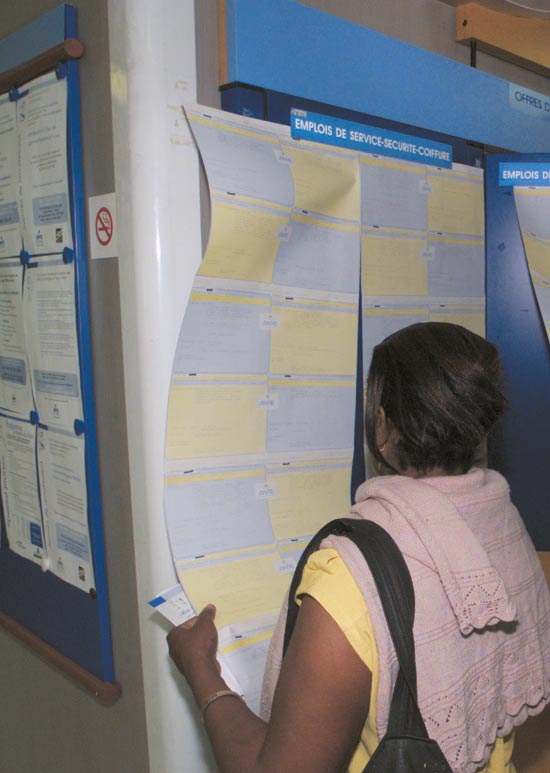

La Fabrique, 352 p., 18 euros.]] –, Pierre Tevanians’attelle aujourd’hui, en philosophe, à la question du racisme dans la société française. Si « tout le monde ou presque en France est antiraciste » , il souligne combien, dans le même temps, la discrimination y apparaît « systémique et massive » . En 2005, une étude de l’Ined confirme « la persistance » de cette discrimination qui, : chez les hommes, notamment, « le taux de chômage est près de trois fois plus élevé chez les immigrés venant d’Algérie, d’Afrique subsaharienne et de Turquie que chez les Français eux-mêmes enfants de Français (respectivement 29 %, 27 % et 25 %, contre 10 %) » . Ces chiffres sont à mettre en relation avec la quasi-inexistence de moyens efficaces de lutte contre cette situation : à côté de condamnations « on ne peut plus légères » et au nombre « dérisoire » chaque année, on organise des « tables rondes avec un patronat qu’on sait massivement coupable de discrimination, afin d’encourager les “bonnes pratiques” de “promotion de la diversité” – alors que ce type de bienveillance pédagogique est aujourd’hui devenu inconcevable face à toute autre forme de délinquance »…

À l’ANPE de Nanterre, en 1999. Guez/AFP

Le ton est donné. Mais ce livre n’a cependant rien du pamphlet. Pierre Tevanian convoque au contraire les plus grands philosophes et penseurs – de Platon à Sartre, d’Albert Memmi à Erving Goffman – afin d’appréhender cette « réalité complexe et multiforme » qu’est le racisme, à la fois « corpus théorique et conception du monde » , « rapport aux autres » et « rapport à soi ».

Empruntant à Deleuze les notions de concept , d’ affect et de percept , il envisage d’abord le racisme comme concept ou idéologie, certes à la cohérence toute « relative » , mais qui construit « une différence sur la base d’un seul critère choisi arbitrairement (race, culture, religion, couleur de peau) » et la « focalisation sur ce critère et la réduction de l’individu à son stigmate ». Le racisme est aussi un percept, dans le sens où il « s’insinue partout en construisant notre perception du corps de l’autre » , et, enfin, un affect, puisqu’il est aussi « un moyen de se sentir et de se penser » . Comme Sartre l’avait mis en lumière dans ses Réflexions sur la question juive, c’est moins l’individu méprisé qui importe au raciste que le « choix » d’adhérer et de jouir du rôle de « dominant ».

L’un des apports centraux du travail de Pierre Tevanian est sa réflexion sur le « corps d’exception » , concept construit par le philosophe Sidi Mohammed Barkat dans un ouvrage désormais de référence [^2]. Ce corps soumis « en tout lieu et en tout temps à l’état d’exception » permet, selon Pierre Tevanian, de renouveler les façons de penser la discrimination raciale aujourd’hui, en soulignant que celle-ci n’est en rien naturelle face à une « différence elle-même naturelle ».

Le racisme s’inscrit bien « à même ce corps » et le « racisé » (selon le terme de l’auteur), aujourd’hui immigré ou jeune « issu de l’immigration », en tant que corps d’exception, reste notamment « enfermé dans un ensemble de dispositifs et de représentations produites au temps de l’indigène ».

À la suite de ses précédents travaux, Pierre Tevanian distingue alors trois principaux « modes d’existence dans l’espace social » de ces corps soumis au racisme : ils peuvent être soit « invisibles » (donc ignorés, comme ce fut le cas pour les immigrés jusque dans les années 1970), soit « infirmes » (soumis à un misérabilisme condescendant ou un certain paternalisme), soit « furieux » (perçus comme omniprésents et dangereux, comme souvent les « jeunes de banlieue »). Le corps infirme, incapable de se défendre par lui-même, est parfois appréhendé comme tel par une partie de la gauche française ou par un certain antiracisme. Pierre Tevanian, qui anime le site Internet Les mots sont importants, rappelle ainsi le slogan phare de SOS Racisme « Touche pas à mon pote », qui exprime clairement la volonté de faire bénéficier les victimes de la protection de « personnes compétentes pour leur venir en aide »…

C’est là un deuxième point central de l’ouvrage : la critique virulente d’un certain antiracisme (d’État ou « officiel » , lorsqu’il est institutionnalisé à peu de frais ou directement inspiré par le pouvoir). Or, l’auteur montre combien la revendication d’une égalité effective des droits induit l’augmentation de différences : accorder des droits entraîne automatiquement la possibilité pour leur détenteur de désormais faire les choix qu’il souhaite. Aussi, « l’égalité des capacités est ce qui favorise l’émergence et le déploiement des différences ». C’est ce qui va poser problème, non seulement aux racistes, mais également à cet « antiracisme d’État » qui, s’il admet leur égalité formelle, demande surtout aux racisés de ne pas mettre en avant leurs différences, au risque « de faire le jeu du Front national » …

L’antiracisme « officiel » limite en effet le racisme aux seules manifestations de haine et de violence donc à une « simple pathologie » qui n’affecterait que « des individus déviants » . Il ignore ainsi le « racisme ordinaire » : discriminations à l’emploi, au logement. Mais, aujourd’hui, d’une « domination tranquille » , on est passé à une « domination inquiète » , due à la remise en question de plus en plus fréquente du racisme ordinaire, par les Indigènes de la République ou le Cran. Face à ce danger de recul toujours possible – pensons aux campagnes présidentielles de 2002 et 2007 –, Pierre Tevanian, militant d’un antiracisme « paradoxal » (qui dépasse la doxa ou l’idéologie dominante) et « radical » , capable de remettre en cause « l’ordre symbolique dominant » , appelle à la vigilance. Mais surtout à « entrer en lutte ».

.

[^2]: Le Corps d’exception, Amsterdam, 2005, 96 p., 11 euros.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition