L’optimisme militant d’André Gorz

Arno Münster propose une analyse de la pensée du philosophe récemment disparu, souvent précurseur en matière d’écologie politique.

dans l’hebdo N° 1026 Acheter ce numéro

Dans l’un de ses derniers articles, André Gorz écrivait : « La décroissance est une bonne idée : elle indique la direction dans laquelle il faut aller et invite à imaginer comment vivre mieux en consommant et en travaillant moins et autrement. Mais cette bonne idée ne peut pas trouver de traduction politique : aucun gouvernement n’oserait la mettre en œuvre, aucun des acteurs économiques ne l’accepterait [^2]. » Il insistait ainsi pour s’engager malgré tout dans cette « direction », convaincu que « la sortie du capitalisme [avait] déjà commencé [[

Titre d’un article paru dans la revue des Verts, EcoRev, n° 28, automne 2007 ; repris dans Ecologica, op. cit.]] » , mais sans ignorer le caractère difficile d’un tel choix. Une démarche qui caractérise bien la pensée du philosophe, très proche de Jean-Paul Sartre pendant plus de vingt ans.

Né en 1923 dans une famille juive autrichienne, Gorz gagna la Suisse en 1939, où il rencontra et épousa celle avec qui il vécut toute sa vie, Dorinne, et avec qui il se donna la mort le 24 septembre 2007. Une décision qu’ils prirent ensemble, pour « ne pas avoir à survivre à la mort de l’autre », comme il l’indiquait dans son tout dernier livre, sa superbe Lettre à D. Histoire d’un amour, adressée à Dorinne et parue quelques mois avant leur mort [^3]. Engagé dans la gauche non communiste, il publia en 1958 le Traître, préfacé par Sartre, un roman autobiographique fortement inspiré par l’existentialisme, avant de s’orienter vers un socialisme antistalinien à partir des années 1960 puis, dès le milieu des années 1970, d’être l’un des tout premiers à théoriser l’urgence de l’écologie politique.

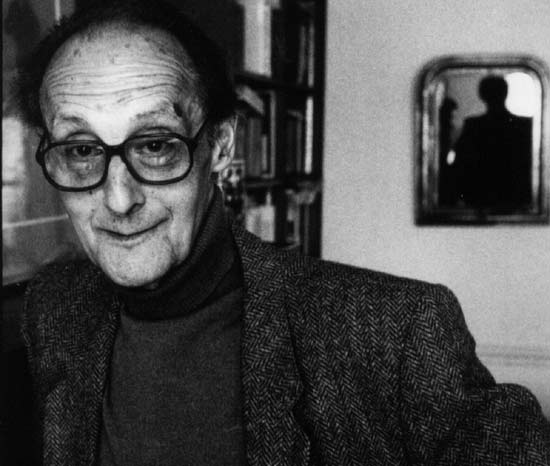

Gorz préconisait l’usage de pratiques alternatives.

DR

Si Gorz demeure aujourd’hui une référence importante pour nombre de militants écologistes et en faveur de la décroissance, les ouvrages théoriques sur sa pensée ne sont pourtant pas, jusqu’à présent, légion. C’est ce qui rend d’autant plus précieux le petit livre du philosophe Arno Münster, maître de conférence à l’université de Picardie, qui propose une analyse d’ensemble de la pensée d’André Gorz. L’un des apports de l’ouvrage est de discuter au plus près le travail du philosophe sans se contenter d’une lecture purement apologétique de son œuvre. Certains passages sont en effet délibérément critiques, pointant les points de la pensée de Gorz qui, avec les années, ont perdu de leur pertinence ou même, pour certains, ont été démentis. L’auteur observe ainsi la pensée toujours en mouvement du philosophe, Gorz relevant parfois et corrigeant lui-même, au fil de ses ouvrages, les lacunes ou les imprécisions de ses prises de position, voire ses égarements passés : « Le tournant qui s’est produit dans la pensée de Gorz, deux ans seulement après Mai 68 […] [le] conduit dès lors à réviser certains des points de vue exprimés dans ses écrits antérieurs. […] C’est la prise de conscience qu’une partie au moins des points de vue exprimés dans Stratégie ouvrière et néocapitalisme (1964) et Réforme et révolution (1969) étaient dépassés ou demandaient à être révisés à l’épreuve des faits, qui a, incontestablement, provoqué ce tournant, mais aussi sa volonté ferme de tirer les leçons théoriques de Mai 68 – qui avait aussi provoqué l’émergence du mouvement féministe et du mouvement écologiste. »

Arno Münster s’attache aussi à montrer le caractère souvent précurseur des réflexions proposés par l’auteur du Traître, notamment dans les années 1970, en matière d’écologie politique puis, au cours des décennies suivantes, en faveur de la décroissance comme voie possible de remise en cause du système capitaliste. Très proche au départ de Sartre, André Gorz évolue peu à peu vers un « éco-socialisme autogestionnaire ». Conservant son admiration pour l’auteur de la Nausée, il s’éloigne cependant progressivement de certains engagements politiques de celui-ci, surtout après 1968, même s’il partage, par exemple, ses critiques vigoureuses de la gauche réformiste. Mais à la différence de Sartre, Gorz en appelle à une « expérimentation sociale de nouvelles manières de vivre en communauté, de consommer, de produire et de coopérer ».

Arno Münster dégage ainsi les grandes lignes d’une pensée œuvrant à l’invention d’ « une praxis autogestionnaire » . La dernière partie de l’ouvrage se concentre en particulier sur les travaux tardifs de Gorz, moins connus, où, selon Münster, « une des avancées théoriques notables qu’a produites Gorz dans une époque plus récente tient dans l’analyse de la transformation du savoir formalisé en ce qu’il nomme le capital immatériel (résultant de la révolution micro-informatique) » . Cette révolution implique pour Gorz une profonde remise en question des grandes catégories d’analyse du capitalisme telles que le travail, la valeur et le capital, qui aujourd’hui « doivent être déterminées de nouveau [^4], le dernier livre théorique d’André Gorz.) » . Son enthousiasme est grand en effet devant les possibilités de l’Internet, véritables « espaces d’autonomie libres », ou « réseaux non-hiérarchiques, horizontaux et décentralisés, constitués selon le principe de la démocratie consensuelle ».

Arno Münster observe ainsi avec joie un vrai « optimisme militant » chez Gorz, qui a entrevu, sur la fin de sa vie, les possibilités d’une expérimentation sociale et acquis la conviction d’une sortie prochaine du capitalisme, non du fait d’une révolution « par la violence et par en haut » mais, comme l’avait théorisé son grand ami Ivan Illitch, par « la négation du système s’étendant de l’intérieur même par le biais de pratiques alternatives [^5] ». La lecture du livre d’Arno Münster transmet en tout cas avec brio cet optimisme de Gorz. En nous invitant à (re)découvrir sa pensée, qu’il montre comme étant d’une grande actualité.

[^2]: in « Crise mondiale, décroissance et sortie du capitalisme », Entropia, n° 2, printemps 2007, Parangon ; repris dans le recueil de ses textes consacrés à l’écologie politique et à la décroissance, Ecologica, André Gorz, Galilée, 2008, 168 p., 25 euros.

[^3]: Galilée, 2006.

[^4]: in l’Immatériel. Connaissance, valeur et capital, (Galilée, 2003

[^5]: La Convivialité, Ivan Illitch, Seuil, 1973.

Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire