Le poids des mots… des patrons

L’appel des chefs d’entreprise pour la « compétitivité » a suscité la réaction du syndicaliste de la CGT Patrick Brody*. Il leur répond en décodant l’usage idéologique qu’ils font du langage.

dans l’hebdo N° 1225 Acheter ce numéro

Parler de « coût » du travail – qu’on associe aussitôt avec sa baisse pour renforcer la compétitivité – a pour conséquence d’opposer les salariés entre eux, de les culpabiliser (ils deviennent des « coûts »), et donc de leur faire accepter leurs conditions d’existence. Or, le travail n’est pas un coût : rappelons que ce sont les salariés qui vendent leur force de travail, et que cette force a un prix. Il faut donc parler du « prix » du travail pour que le rapport de force entre patrons et salariés soit le moins inégal possible. En effet, si l’on parle de prix, on peut collectivement, avec les syndicats, obtenir la reconnaissance de son savoir-faire, de ses compétences, développés dans le cadre d’un contrat de travail. Il en va de même pour les « charges » sociales. Ce mot « charge » signifie : « Ce qui pèse, ce qui coûte [eh oui, encore !], ce qui cause une gêne. » À « charges » sociales, nous opposons « cotisations » sociales. C’est en effet ce que font tous les salariés lorsqu’ils mutualisent une somme afin de financer une dépense commune pour faire valoir des garanties. Cela implique, et c’est un grand progrès, que nous cotisions tous pour celui qui est en difficulté ou le sera peut-être un jour face à la maladie, au chômage, etc.

Les cotisations – salariales et patronales – sont destinées à ouvrir des droits via un partage redistributeur. Les droits sociaux ne tombent pas du ciel, ils sont le résultat de nombreuses luttes de nos aînés. Malheur aux travailleurs et aux chômeurs des pays où il n’existe pas ce type de système solidaire ! Dans le même ordre d’idées, les défenseurs de l’establishment ont bien sûr décidé – décrété – que la lutte des classes était abolie. Cependant, de temps à autre, un Warren Buffet vend la mèche : « Il y a une guerre de classes entre les riches et les pauvres, et il faut bien dire que nous sommes en train de la gagner. » Les bien-pensants admettent pourtant que, dans la société, il y a une classe : la classe moyenne. Mais à partir de quel revenu est-on dans la classe moyenne ? Un jour, ce sont les cadres moyens ; un autre, ceux qui habitent dans les zones pavillonnaires. Tantôt ce sont les smicards ou les salariés, en opposition aux chômeurs… Tous moyens ! Ce concept évite à la classe dirigeante de penser la société en termes de couches sociales. Or, la réalité est celle-ci : même s’il y a des différences – quelquefois importantes – dans le salariat, 90 % des travailleurs de ce pays essayent de vivre en vendant leur force de travail. C’est souvent leur seule richesse.

Pourquoi renoncerions-nous à envisager un modèle social ayant pour objectif que « le libre développement de chacun soit la condition du libre développement de tous », comme le disait Marx ? Et comment les élites ont-elles pu s’attaquer, dans le pays de la Révolution française, à l’égalité pour lui préférer l’équité ? Vouloir remplacer l’une par l’autre n’est évidemment pas neutre. En matière sociale, une répartition « équitable » ne correspond pas à l’égalité. C’est juste une mesure qui permet de rendre acceptable une forme d’inégalité. L’équité, si elle est un état d’esprit, reste très difficile à définir. C’est pourquoi l’égalité doit rester notre drapeau. Continuons à nous battre pour l’égalité entre les sexes, entre les genres, sur le terrain social. Cette égalité ne signifie en rien que nous sommes identiques, mais c’est la recherche incessante du mieux vivre ensemble, du bien commun dans le respect des différences. Pour parvenir à plus d’égalité, ce qui est notre horizon, que de réformes avons-nous contribué à promouvoir ! En définitive, nous avons fait progresser l’humanité, le genre humain.

Réformes ? Eux en détournent le sens ! Dans le Robert, la définition est la suivante : « Changement dans le but d’apporter des améliorations. » Sur le plan social, toutes celles, ou presque, adoptées ces dernières années ont ciblé exactement l’inverse. C’est un véritable hold-up ! Parler de « réformes » aujourd’hui fait peur aux salariés, car ils savent que, s’ils n’arrivent pas à s’y opposer, cela entraînera une régression sociale. Ce détournement de sens est lourd de signification. Nous pourrions décortiquer à l’envi cette emprise idéologique par le langage que nous subissons dans notre vie sociale de travailleurs, de citoyens. Les « partenaires » sociaux… qui ne le sont pas ; les décisions qui ne sont « ni de droite ni de gauche » lorsqu’on veut imposer un projet d’orientation qui va à l’encontre des intérêts des salariés, etc. Sans parler du vocabulaire managérial dans les entreprises, où le grotesque atteint des sommets. Il est temps de refuser cette rengaine et de parler notre langue, celle que nous vivons au quotidien. Sachons imposer nos mots : c’est aussi notre combat.

Pour aller plus loin…

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »

Taxer les riches : Les Écologistes gagnent une bataille contre le gouvernement

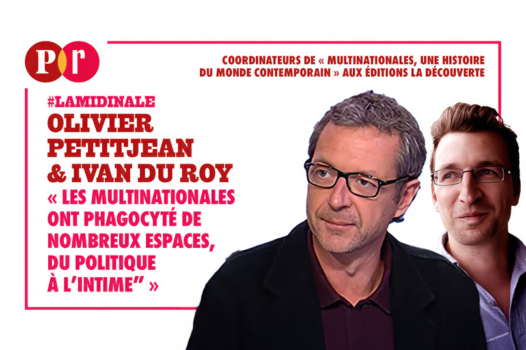

« Les multinationales ont phagocyté de nombreux espaces, du politique à l’intime »