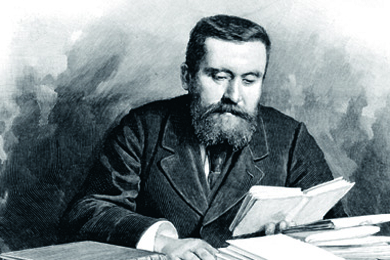

Jaurès et la Révolution

Il y a cent dix ans, l’approche jaurésienne de la Révolution française a constitué un tournant dans l’historiographie de cette période, explique Claude Mazauric.

dans l’hebdo N° 1332-1334 Acheter ce numéro

© Photo12 / AFP

Dernier événement d’une année Jaurès qui n’en a pas manqué, les Éditions sociales livrent une monumentale réédition de l’ Histoire socialiste de la Révolution française. Sans doute l’ouvrage le plus marquant de Jean Jaurès. Le futur fondateur de l’Humanité vient de perdre son siège de député quand il se lance en 1898 dans la rédaction de cette histoire des événements révolutionnaires. Elle paraît d’abord sous la forme de fascicules bihebdomadaires entre 1900 et 1903, avant d’être éditée en quatre gros volumes entre 1901 et 1904. Dans les années 1920, Albert Mathiez en réalise une première édition scientifique, publiée par la librairie de l’Humanité. Mais celle dirigée par Albert Soboul et parue aux Éditions sociales entre 1967 et 1968 lui confère une dimension nouvelle.

Aidé de ses élèves, dont l’historien Claude Mazauric, qui a bien voulu nous raconter la genèse de cette édition, Albert Soboul s’est livré à un « incroyable travail : repasser derrière Jaurès pour voir comment lui-même avait constitué son corpus de références, ses informations, ses lectures, etc. Il est passé dans les lieux mêmes où Jaurès a travaillé, en consultant les bibliographies que Jaurès avait lui-même constituées ». Ce « travail de policier des lettres » enrichit l’œuvre de Jaurès de tout un appareil critique, présenté en marge du texte ; il en livre les sources et atteste de son sérieux. C’est cette édition, introuvable depuis plus de vingt ans, qui est rééditée avec des propos introductifs de Madeleine Rebérioux et d’Ernest Labrousse, et deux nouvelles préfaces des spécialistes actuels reconnus de l’histoire du socialisme, Jean-Numa Ducange, maître de conférences d’histoire contemporaine à Rouen, et de la Révolution française, Michel Biard, professeur d’histoire moderne et de la Révolution à Rouen. De quoi éclairer le lecteur sur les objectifs, à la fois pédagogiques et militants, que poursuivait Jean Jaurès au moment de se lancer dans cette entreprise. « Son premier souci, très jaurésien et très laïc, au moment où l’enseignement devient le premier des services publics, atteste Claude Mazauric, est de donner à un public qui n’a pas fait d’études d’histoire – les ouvriers instruits, les socialistes, les syndicalistes, les gens du peuple – un beau récit, bien écrit, qui aide à son instruction et à sa formation. » Cette préoccupation se double incontestablement d’un « souci militant » au moment où le socialisme se développe en France. Jaurès n’en fait pas mystère dans son introduction. « Il s’agit, résume Claude Mazauric, de donner à la classe ouvrière la connaissance du mouvement de l’histoire pour qu’elle se hisse en tant que classe révolutionnaire, transformatrice de l’ordre social, à la hauteur de sa tâche historique. »

Mais Jaurès poursuit aussi un objectif philosophique, sur lequel insiste Claude Mazauric : « Dans ces années tournantes où il passe du républicanisme au socialisme, il veut inscrire la Révolution française dans le vaste processus de construction de l’humanité par elle-même dans son histoire comme l’histoire d’une émancipation de l’humanité qui se fait comme humanité. » Une préoccupation mise en valeur aujourd’hui par les philosophes qui analysent son œuvre. « Son principal message, résume encore Claude Mazauric, est que la Révolution française n’a pas été, comme la révolution anglaise, une révolution étroitement bourgeoise et conservatrice, mais une révolution largement populaire et démocratique qui a mobilisé le peuple entier, qui a produit une nation nouvelle, la nation républicaine, et qui a donné à ce peuple non pas un pouvoir de domination dans le monde mais une exemplarité. Jaurès ne propose pas la Révolution française comme un modèle mais comme un exemple d’une mobilisation populaire qui permet de transformer à la fois l’ordre social et l’ordre des choses. » Contrairement à ce qu’on pourrait craindre, « Jaurès n’a pas fait un travail de doctrinaire qui projette sur une réalité des idées préconçues, mais s’est fait historien », assure Claude Mazauric. « Il est allé voir ce qu’était la Révolution française dans les sources, notamment les documents conservés dans la bibliothèque de l’Assemblée nationale, où il a passé beaucoup de temps. Il s’est mis à lire les journaux que personne à l’époque n’avait regardés de près. Il a lu les cahiers de doléances, y compris les cahiers de base, et a été passionné par l’énormité documentaire que la Révolution française a produite. Ce qui l’a conduit à faire voter par la Chambre des députés, en 1903, la création de la commission pour la publication de documents d’histoire économique et sociale de la Révolution française. » Cette commission, qui a longtemps porté son nom, est aujourd’hui intégrée dans la section d’histoire moderne du Comité des travaux historiques et scientifiques.

Plus de cent ans après, et quelles que soient les lacunes de l’ouvrage jaurésien – sur la question paysanne et la question coloniale, notamment –, Claude Mazauric reste en admiration devant le « travail monumental et d’une probité incroyable » que ce « boulimique de lecture et de travail », a pu produire en un temps réduit. « Il sait montrer ce qui, dans la Révolution française, est du court terme, de l’événement, et ce qui s’inscrit dans l’histoire longue des structures : le développement du marché, celui du capitalisme manufacturier, le grand commerce, les exigences de libéralisme anti-corporatiste et anti-féodal qui caractérisent les ambitions de la bourgeoisie. En même temps, il a constamment le souci de montrer l’imprévu, ce qui n’est pas planifiable, et le rôle des personnes, l’inventivité politique. » Des facettes que ses inspirateurs théoriques, Marx, Michelet et Plutarque, cultivaient séparément. À sa parution, Histoire socialiste de la Révolution française a fait forte impression jusque dans l’Université française, et marqué un tournant durable dans l’historiographie de cette période. Alphonse Aulard, premier détenteur de la chaire d’histoire de la Révolution française, rappelle Claude Mazauric, « est saisi par la puissance évocatrice et la qualité de l’information de Jaurès ; Albert Mathiez, qui était son élève, y voit une refondation ». De fait, avec cet ouvrage, « Jaurès réoriente l’histoire de la Révolution française vers une histoire sociale » qui va se révéler particulièrement féconde et contribuer indirectement à faire de l’historiographie de la Révolution française « un des domaines les plus féconds de l’historiographie mondiale ». Claude Mazauric voit dans cette internationalisation de l’historiographie de la Révolution « une victoire posthume de Jaurès ». La preuve que son intuition, qui faisait de cet événement un moment important du développement de l’humanité, était juste. C’est plus qu’il n’en faut pour justifier la réédition de ce chef-d’œuvre d’écriture et de lyrisme.

Pour aller plus loin…

Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Sur le protectionnisme, les gauches entrent en transition