Quand le PSU inventait

Bernard Ravenel retrace l’histoire singulière d’un parti à l’existence éphémère, mais à idéologique durable.

dans l’hebdo N° 1401 Acheter ce numéro

Quiconque se sent concerné par l’histoire de la gauche française lira avec intérêt la somme que Bernard Ravenel vient de consacrer au Parti socialiste unifié (PSU), prolongeant le travail inachevé de Marc Heurgon [^1]. Laboratoire de la « deuxième gauche », par opposition à la « première », celle de la SFIO et du PCF, le PSU est né en avril 1960 de la fusion de trois courants : le Parti socialiste autonome d’Édouard Depreux, l’Union de la gauche socialiste, à la double généalogie marxiste et chrétienne, animée par Gilles Martinet, et la groupusculaire Tribune du communisme de Jean Poperen.

Ces mouvements se retrouvent surtout dans le refus d’une trahison, celle de Guy Mollet, qui avait remporté les élections de 1956 en promettant de faire la paix en Algérie et qui intensifia la répression aussitôt arrivé au pouvoir. Toute ressemblance avec l’époque actuelle… Ce sont donc d’abord des anticolonialistes qui se rassemblent. Les premiers temps, nous dit Ravenel, sont exaltants. L’après-guerre d’Algérie sera plus compliquée. Le jeune parti doit se forger une identité. Ce sera autour de l’oxymore de « réformes révolutionnaires », c’est-à-dire de revendications telles que les nationalisations et le « contrôle des travailleurs », qui « mettent en cause le pouvoir du capital ». C’est le temps d’une tentative de refondation théorique de la gauche inspirée par le sociologue Serge Mallet, auteur en 1963 d’un ouvrage à ce sujet [^2].

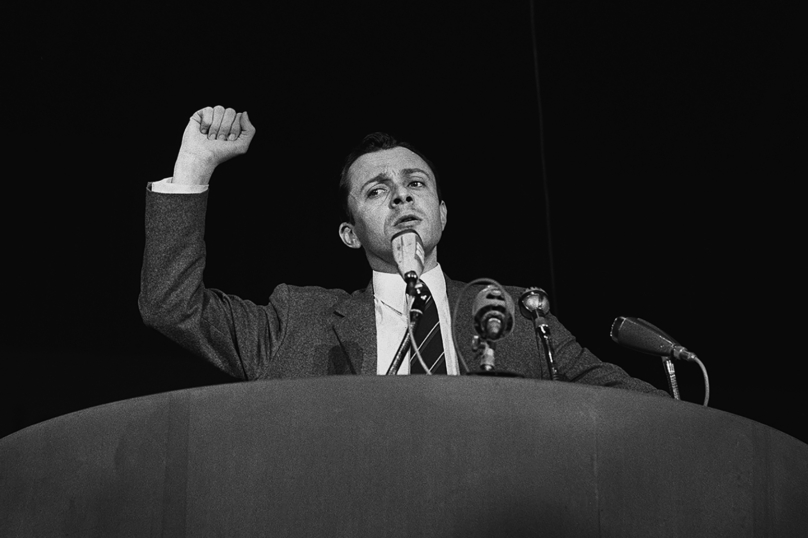

À la tête de l’Unef, le PSU joue un rôle de premier plan dans la révolte de mai-juin 1968. Par la suite, le parti, qui s’identifie de plus en plus à un leader atypique, Michel Rocard, sera encore très influent dans des luttes emblématiques. En 1973, la bataille des « Lip », reprenant leur usine abandonnée par leur patron, puis la mobilisation du Larzac contre le camp militaire mettent en pratique des théories autogestionnaires d’un parti dont l’influence idéologique dépasse de beaucoup le périmètre militant.

L’écologie, les luttes des femmes, le mouvement paysan, autour de la haute figure de Bernard Lambert, l’engagement au côté des peuples du Sud sont autant de traces laissées dans notre culture politique.

Mais un événement fortuit brise cet élan. La mort de Pompidou, en 1974, et la présidentielle qui s’ensuit conduisent Rocard à faire un choix que Ravenel lui reproche encore amèrement. Quand la figure tutélaire du PSU décide de rejoindre le Parti socialiste refondé par Mitterrand, c’est le début d’une crise dont le parti du « socialisme autogestionnaire » ne se remettra jamais. Le PSU s’auto-dissoudra en 1989, un an après l’échec de la candidature de l’ex-communiste Pierre Juquin, auquel il s’était rallié. Malgré l’échec politique, l’héritage du PSU, écologiste et anti-productiviste, n’a cessé de se diffuser. Il invite, selon l’expression de Bernard Ravenel, à ne pas attendre la conquête du pouvoir pour emprunter « le chemin de la transformation de la société ». Nuit debout n’est pas si loin.

[^1] Histoire du PSU, La Découverte, 1994.

[^2] La Nouvelle Classe ouvrière, Le Seuil, 1963.

Pour aller plus loin…

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »

La sociologie est un sport collectif