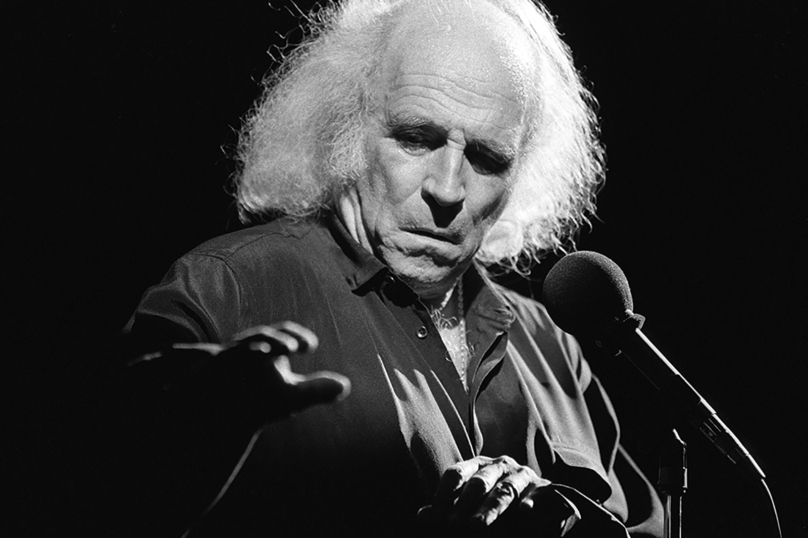

Pascal Boniface : Féru de Ferré

Le politologue Pascal Boniface publie une biographie passionnée de l’artiste, auteur, compositeur et interprète, à l’occasion du centenaire de sa naissance, en août prochain. Et c’est extra !

dans l’hebdo N° 1406 Acheter ce numéro

Pour Pascal Boniface, ça a débuté comme ça, avec un double album baptisé Bobino 1969 : « Un type plus vieux que nos parents nous confortait dans nos choix de révolte, de remises en cause des pouvoirs en place, de contestation des autorités, de l’ordre bourgeois et des convenances sociales. Il proclamait l’amour et la révolution, la sexualité libérée et la foi libertaire. De “Ni Dieu ni maître”, à “Faites l’amour”, ces chansons-slogans donnaient envie de le suivre. » À ce moment, en 1969 donc, Léo Ferré revient de loin, au gré des bizarreries. Né sur le rocher de Monaco, élevé entre une mère couturière à domicile et un père autoritaire, catholique et réactionnaire, directeur du personnel de la Société des bains de mer. À 9 ans, il est en pension, de l’autre côté de la frontière italienne, dans un établissement religieux, traumatisé entre un prêtre pédophile, une messe quotidienne, l’obligation de jouer au football et le crâne forcément rasé. De quoi créer des vocations, ou plutôt des dégoûts pour la vie, quand son père lui prévoit un avenir de dentiste.

En 1935, le jeune Ferré entre en faculté de droit à Paris. C’est avec une licence en poche qu’il est mobilisé en 1939, à la tête d’une section de tirailleurs algériens. Démobilisé en 1940, sans avoir combattu, il repique aux bancs de la fac de droit de Nice, et additionne de petits boulots à Radio Monte Carlo, tout juste créée. Déjà, il met en musique des textes de René Baer, écrivain et parolier juif, réfugié à Monaco. À 25 ans, en 1941, il se produit pour la première fois, sous le pseudonyme de Forlane pour échapper à la vigilance paternelle. Il est encore sans prestance sur scène. Et comme tout se passe à Paris, sitôt la guerre terminée, Ferré remonte en capitale. Ce sont de nouveaux débuts. En novembre 1946, il partage l’affiche avec Charles Aznavour et les Frères Jacques, au Bœuf sur le toit. S’il passe d’une salle à l’autre, le temps est aux vaches maigres, à tirer le diable par la queue.

Surtout, le jeune homme est mal doué. Arc-bouté sur le piano, presque dos au public, desservi par une gestuelle chaotique, guère aimable et débitant ses chansons d’une voix incertaine. En 1950, il divorce déjà d’un premier mariage contracté pendant la guerre, marqué par les disettes toujours recommencées de la vie d’artiste. La rencontre de Madeleine lui donne un nouvel élan. Il présente chaque semaine une émission de musique classique sur Paris Inter, enregistre son premier 78 tours cette même année 1950, avec « La Vie d’artiste ». Prémices de la reconnaissance, ponctuées par un oratorio sur « La Chanson du mal-aimé » d’Apollinaire, joué dans la Principauté, en 1954, devant un prince Rainier enthousiaste et un père cédant devant le destin de saltimbanque du rejeton. Dans la foulée, il est en première partie de Joséphine Baker, à l’Olympia, et reçoit le prix de l’Académie Charles-Cros de la meilleure chanson de l’année pour « Le Piano du pauvre ». La galère est définitivement derrière. On connaît (presque) la suite.

On pourrait le croire. Mais Pascal Boniface fournit encore un plein fagot d’anecdotes sur Léo Ferré. On savait le directeur de l’Iris géopoliticien averti, amateur de ballon rond non moins averti, mais pas vraiment féru de Ferré, moins encore mué en biographe passionné. Mais se collant ici aux basques de l’artiste, à commencer par cette jeunesse et ces années de formation peu communes, pour rapporter un personnage « toujours vivant ».

Un personnage tôt reconnu par André Breton comme la « parfaite fusion de tous les dons de poète, de musicien et d’interprète » ; résolument anar, on le sait, mais dont l’anarchie est « plus un modèle de vie qu’un idéal politique », pas avare en paradoxes et pieds de nez. Un homme né (donc) et enterré à Monaco, qui cherche la reconnaissance dans la chanson et crache en même temps dans la soupe, qui s’acoquine avec un Aragon « communiste pur et dur », qui signe un hymne à l’anarchie (« Les Anarchistes ») tout en étant contre les hymnes. Un personnage encore qui passe à côté du Front populaire (il a alors 20 ans), évite la résistance quand il est démobilisé, mais plus tard censuré pour « Merde à Vauban » et « Paname », « Miss guéguerre » et « Mon Général », réac devant la culture yéyé, les ringardisant avec un réel langage cru, en avance sur Mai 68 et la libéralisation des mœurs. Un artiste encore qui chante le désordre, bouscule les convenances bourgeoises mais s’en va très vite acheter une demeure entre Cancale et Saint-Malo, puis un château dans le Lot. Mais bon, Ferré avait trouvé la réplique, dès 1957, dans Préface, rappelle Pascal Boniface : « N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant dans la morale, c’est que c’est toujours la morale des autres. »

Si l’auteur ne se détourne pas de ces complexités, il insiste sur la langue, ses fulgurances et ses images saisissantes, pointe son identification aux poètes insoumis (Villon, en premier lieu), et plus encore souligne son inventivité musicale, à grands coups de textes parlés, de prose déclamée, faisant de lui un précurseur ou annonciateur du rap et du slam. C’est toute la modernité de Ferré.

Aujourd’hui, Universal prévoit une réédition d’un live à l’Olympia de 1973, avec neuf versions inédites, tandis que Mathieu Ferré (fils de), dans son label La Mémoire et la Mer, prépare un coffret sur les premières années de l’artiste. À l’inverse, sa modernité reste ignorée par le petit écran. Rien n’avait été programmé, en 2013, au moment du vingtième anniversaire de sa disparition. Cette année est celle du centenaire de sa naissance (le 24 août). Rien n’est annoncé non plus. Gageons que Ferré aurait souri.

Pour aller plus loin…

« Détours de Babel », les oreilles en voyage

« Flamingo Tower » : freak délice

Chaka Khan, le pouvoir de la voix