1971 : The United States of Attica

À Cherbourg, une exposition remarquable retrace le contexte et le déroulement de la mutinerie de la prison d’Attica, près de New York, en 1971. Œuvres d’art et documents d’époque, parfois inédits, donnent à voir l’onde de choc d’une révolte majeure dans les États-Unis de la lutte contre la guerre du Vietnam et pour l’émancipation des Noirs.

Complexe carcéral d’Attica, État de New York, 9 septembre 1971, 8H50. Il y a exactement 45 ans, 1 300 détenus se mutinent au retour du petit-déjeuner et prennent le contrôle de l’immense cour D de la prison, plaçant au centre les 43 gardiens et personnels civils qu’ils retiennent en otage. Ils rédigent alors une « Déclaration au peuple américain », où ils dénoncent les effroyables conditions de détention, les humiliations et violences subies quotidiennement.

Après de premières négociations, ils obtiennent l’intervention d’un groupe d’observateurs extérieurs, constitué notamment de journalistes, de l’avocat activiste William Kunstler et de membres d’organisations militantes, dont Bobby Seale, l’un des leaders des Black Panthers. C’est que la grande majorité des détenus sont noirs et que le combat des Panthers contre les violences policières racistes et l’incarcération de masse des Noirs résonne directement avec la teneur de cette révolte.

Surtout, cameramen et photographes sont autorisés à entrer dans la prison occupée et enregistrent les témoignages et les revendications des détenus : meilleures conditions de détention, droit à l’information, à l’éducation, à l’accès aux soins médicaux, à la liberté religieuse ou à l’expression politique. Le photographe Bob Schultz pour l’Associated Press réalise ainsi plusieurs reportages sur la révolte, qui seront largement diffusés à travers le monde et, pour certains, publiés dans les grands newsmagazines étasuniens.

De ce point de vue, la mutinerie d’Attica est un cas unique : à la différence de la plupart des révoltes dans des prisons, généralement invisibles, les quatre jours pendant lesquels les mutins contrôlent le pénitencier sont largement documentés, entre photographies, enregistrements sonores et filmés.

Au matin du 13 septembre, alors que tous les Américains ont les yeux fixés sur Attica, les forces de sécurité, lourdement armées, donnent l’assaut, avec le soutien d’un hélicoptère qui déverse des gaz asphyxiants dans la cour D sur les mutins. La Garde nationale, les policiers de l’État de New York et les gardiens ne font pas de quartiers : vingt-huit mutins et dix otages sont tués, quatre-vingt neuf blessés graves.

Après cet assaut sanglant, les prisonniers, tous dénudés, font l’objet de violences, de tortures même, de la part des gardiens. La répression, elle aussi, fait l’objet d’un reportage de Bob Schulz, particulièrement dur, et l’on découvrira aussi, des années plus tard, des photographies prises par la police et les gardiens. Très vite, aux États-Unis et au-delà, des manifestations s’organisent un peu partout pour dénoncer le massacre…

C’est avec des documents choisis, parfois inédits, souvent en provenance d’outre-Atlantique, que l’historien Philippe Artières (CNRS-EHESS), avec l’équipe du centre d’art cherbourgeois Le Point du Jour, a retracé en images et en sons le contexte, le déroulement et les échos multiples de cette révolte. Une exposition, entre art et histoire, de haute tenue, visible jusqu’au 4 décembre.

Avant Attica, un contexte particulier

Grand amateur d’art et de photographie, Philippe Artières est d’abord historien. Historien des idées, des luttes minoritaires, des arts visuels et spécialiste de la question de l’archive. Commissaire de l’exposition, il n’a donc pas hésité à mêler des documents, visuels et sonores, de nature différente.

Dans une première salle du beau centre d’art du Point du Jour, sorte de cube argenté à l’architecture novatrice situé à quelques encablures de la gare de Cherbourg, sont accrochées une dizaine d’œuvres de Martha Rosler. Extraits de sa célèbre série intitulée « House Beautiful : Bringing the war home » (1967-1972), double référence au magazine de décoration House beautiful et au slogan des contestataires radicaux contre l’engagement américain au Vietnam « Bringing the war home » (« Amener la guerre à la maison »), ces photomontages montrent des clichés de la guerre incrustés dans des images des intérieurs léchés de la classe moyenne américaine. Une intrusion de la violence de la guerre, lointaine, dans l’american way of life.

Face à ces œuvres, plusieurs affiches d’artistes contre la guerre, réalisées au moment où l’intervention des États-Unis s’étend du Vietnam au Cambodge. Comme celle de Jasper Johns recomposant un drapeau des États-Unis aux bandes noires sur fond vert camouflage, en soutien à la campagne du National Vietnam Moratorium (1969)…

Les sons d’un événement…

Tout au long de l’exposition, des casques audio offrent à l’écoute des documents sonores et des morceaux de musiques, contemporains de ces événements. À l’instar du célèbre Machine Gun (« Mitraillette ») de Jimmy Hendrix. Le spectateur peut ainsi construire « son » film de l’événement, piochant là, sur une image fixe, un document audio-visuel, le recouvrant à son tour d’une musique de l’époque ou d’un témoignage audio.

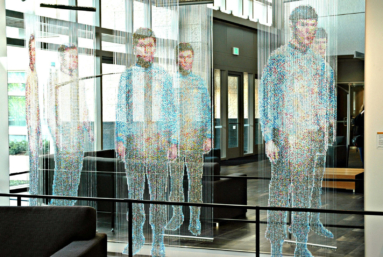

En entrant dans la seconde salle, une musique lancinante, jouée essentiellement au violon, titille l’oreille du spectateur. Il découvrira plus tard, projeté au fond de la pièce, un film, dont le son est audible dans toute l’exposition, qui montre une installation de l’artiste néerlandaise Manon De Boer intitulée « Attica » (2008), où la pièce éponyme du musicien expérimental américain Frederic Rzewski est jouée par le propre fils du compositeur…

La lutte pour l’émancipation des Noirs

La lutte contre la guerre, celle contre l’univers carcéral et celle en faveur de l’émancipation des Noirs s’entremêlent de plus en plus, dans un mouvement plus global de contestation de l’Amérique conservatrice qui vient d’élire Nixon. En 1966, le Black Panther Party for Self Defense est créé par Bobby Seale et Huey Newton, deux étudiants noirs de l’université d’Oakland en Californie, revendiquant de meilleures conditions de vie pour les Noirs et le droit à disposer d’eux-mêmes. Mouvement également d’autodéfense, cible d’innombrables provocations et répression policières, il adopte une discipline quasi-militaire et arme ses membres, comme le Deuxième amendement à la Constitution américaine le permet.

Son « ministre de la Culture », Emery Douglas, traduit en images ce programme radical, avec un graphisme novateur, dans le journal du parti, qui compte alors près d’un demi-million de lecteurs. On découvre ici plusieurs planches de cet organe de presse militant, détachables pour devenir des affiches. Les prisons et la violence des « pigs », les flics blancs, en sont les principales cibles.

À côté, de nombreuses photos de militants des Black Panthers, emprisonnés ou assassinés, parfois dans un assaut de la police contre un local du parti, parfois directement derrière les barreaux, côtoient des extraits du long « essai photographique » intitulé « The Vanguard » (« L’Avant-garde », 1970) de Ruth-Marion Baruch et Pirkle Jones, un couple d’artistes qui, durant quatre mois, en accord avec Elridge Cleaver, ministre de l’Information du parti, ont suivi la vie et les actions de ses militants.

Sur le mur opposé, une série de photographies, très troublantes, de Danny Lyon achève de décrire le contexte de l’époque et montre les conditions de détention dans les prisons du Texas, entre 1967 à 1969. Avec notamment des prisonniers noirs forcés de travailler dans les champs de coton, soulignant sans ambiguïté la continuité entre la période de l’esclavage et la discrimination persistante à l’encontre des Noirs aux États-Unis.

Attica, une révolte carcérale exceptionnellement documentée

Au centre de la salle, tel un sarcophage, les concepteurs de l’exposition ont construit une pièce, plus sombre, avec un plafond plus bas. Souvent, le spectateur n’ose d’abord y pénétrer, contournant d’abord cet espace particulier pour découvrir sur ses murs extérieurs les photos de la révolte d’Attica, tirées des reportages effectués durant la mutinerie, en particulier ceux de Bob Schultz déjà cité. Ils seront publiés par Life, Time ou Newsweek.

Son cliché du 10 septembre, deuxième jour de la révolte, donnant à voir au premier plan des détenus noirs tendant le poing dans la cour de la prison, de simples serviettes de bain sur la tête pour se protéger du soleil, écrasant en cette fin d’été 1971, est devenu, depuis, l’image symbole de la révolte d’Attica – et l’affiche de l’exposition.

L’un des deux seuls photographes afro-américains embauchés par le magazine Life, John Shearer, a documenté, pour sa part, les préparatifs et les conséquences terribles de l’assaut des soldats, policiers et gardiens. On est ainsi saisi d’effroi, lorsqu’on voit ces colonnes de détenus, noirs et blancs, entièrement nus, avancer en file indienne, les mains sur la tête, visiblement terrifiés, entre les matons, matraques en main, levées vers le ciel.

L’effroi redouble encore, quand on entre alors dans cette sorte de sarcophage au centre de la salle : sont exposées les photos « judiciaires », inédites, prises par la police. Récupérées lorsqu’elle participait à une commission d’enquête indépendante sur le massacre par l’avocate Elisabeth Fink (qui se présentait volontiers et non sans humour comme une « pure juive communiste de Brooklyn »), ces photos furent portées au dossier constitué par le comité de soutien aux familles des victimes. Un dossier qui, au terme d’une âpre bataille juridique durant plus d’un quart de siècle, permit in fine d’obtenir leur indemnisation. L’avocate les confia en septembre 2015 aux organisateurs de l’exposition. Témoin essentiel du combat pour Attica, elle décéda quelques mois plus tard. C’est donc l’une des toutes premières fois qu’elles sont visibles, montrant toute l’horreur et la démesure de la répression. Chaque mutin mort y apparaît sur une paillasse, photographié en gros plan.

L’onde de choc Attica

Du fait de l’émotion suscitée par ces événements, Attica est très vite devenu un symbole du système carcéral étasunien, de sa violence, de son caractère raciste. Violences qui caractérisent la société américaine, lacérée par les discriminations tout en exerçant un impérialisme impitoyable au-delà de ses frontières.

Les enquêtes, reportages, interviews des anciens détenus d’Attica, morceaux de musique, mais aussi prises de positions publiques – telle celle de Muhammad Ali récitant un poème à la télévision en leur mémoire – qui sont présentées sont autant de témoignages de l’importance de l’événement et des traces qu’il laissera dans la mémoire collective étasunienne.

Car Attica devint vite un symbole. La fin de l’exposition montre une partie de l’onde de choc qui se propagea durant les années qui suivirent le massacre. On peut ainsi écouter des extraits des compositions d’Archie Shepp et de Charlie Mingus, qui tous deux consacrèrent un album entier à Attica, ou de John Lennon et Yoko Ono… Mais aussi voir un long extrait du long-métrage de Cinda Firestone (Attica, 1973), sans doute le document le plus complet sur le sujet, dont l’affiche fut réalisée par Ernest Pignon-Ernest.

Au-delà des ces évocations mémorielles directes, on est étonné de voir les allusions à propos d’Attica dans la culture populaire américaine, comme dans le film de Sidney Lumet, Un après-midi de chien (1975), et plus récemment dans la série Oz (1998-2004), qui se déroule justement dans une prison de haute sécurité avec des références explicites à la révolte de septembre 1971.

Plus qu’un événement majeur au début de la très contestataire décennie 1970, Attica est devenue le nom d’une lutte globale dont les échos se propagent jusqu’à aujourd’hui. À l’heure du mouvement Black lives matter (« Les vies des Noirs comptent ») qui dénonce les bavures policières dont sont victimes les jeunes Noirs un peu partout sur le territoire étasunien, à l’heure de la campagne ouvertement raciste du candidat Donald Trump, dont les outrances vont sans doute plus loin encore que celles de Richard Nixon, le président républicain en fonction à l’époque d’Attica, c’est toute la force de cette exposition magistrale que de rassembler, de mêler, autant de documents bruts que d’œuvres d’art, d’extraits de reportages sonores ou filmés que de morceaux de musique, dont les échos résonnent fortement jusqu’à aujourd’hui.

Pour aller plus loin…

« Rituels du Brésil », une initiation par l’image

Rock : Howlin’ Banana Records, à plein tube

« Le Culte de l’auteur » : une posture d’autorité