Évaluations truquées, un nouveau mode de management

Politis révèle la banalisation d’une méthode dite de « ranking forcé », destinée à pressurer toujours plus les salariés. « On institutionnalise le harcèlement », témoigne un DRH.

dans l’hebdo N° 1458 Acheter ce numéro

Manipuler les évaluations professionnelles de ses salariés pour avoir, quoi qu’il arrive, une portion de canards boiteux… Cette méthode de management particulièrement déloyale, qui vise à mettre les employés sous pression, est illégale. Elle s’est pourtant généralisée depuis quelques années dans les grandes entreprises, selon une somme de témoignages et des éléments de preuve recueillis par Politis.

« Je l’ai vu presque partout où je suis passé, témoigne Didier Bille, directeur des ressources humaines ayant officié dans des multinationales, de la télécommunication à l’analyse médicale en passant par l’industrie automobile : Nortel, Federal-Mogul, General Electric, les laboratoires BioRade, Sogefi et NXP Semiconductors. Il y a des entreprises exceptionnelles, où le respect de l’individu est sacré, mais beaucoup font malheureusement n’importe quoi, en particulier dans les grands groupes. »

C’est dans l’industrie de pointe et les secteurs embauchant des flopées d’ingénieurs que la pratique dite de « ranking (ou « sous-notation ») forcé » est la plus répandue. Tournées vers les marchés financiers, ces entreprises cherchent aujourd’hui à réduire leurs effectifs en France, parfois pour délocaliser leur recherche en Inde ou en Chine. Et le ranking forcé est un moyen de pousser des salariés vers la sortie.

Le géant pharmaceutique français Sanofi fait figure d’exemple extrême. France Inter révélait le 9 juin des échanges de mails et des témoignages étayant des soupçons sur l’existence d’un plan secret émanant du « top management », destiné à pousser des salariés à la démission. Deux cents noms, dont 77 en France, figuraient même sur une « liste noire » révélée par le syndicat FO. Pour arriver à ses fins, le groupe, qui emploie 27 000 personnes en France, aurait utilisé les évaluations individuelles pour mettre les salariés visés sous pression. Sanofi dément formellement : le groupe évoque une initiative isolée d’un directeur et assure que son ranking n’a rien de forcé. Les consignes sont passées oralement, affirme en revanche un manager sur la radio publique.

La frontière est ténue entre une évaluation régulière et une notation forcée. Car les notes se sont développées à outrance au sein des grandes entreprises, sur des critères le plus souvent très subjectifs. Chez Air Liquide, multinationale centenaire du gaz, où les syndicats soupçonnent l’existence d’un ranking, les critères d’évaluation concernent les performances pour moitié seulement de la note finale. Le reste de l’appréciation est établi au regard du « comportement » du salarié. Autant dire à la tête du client.

Beaucoup d’entreprises suivent une grille d’évaluation en neuf cases, appelée « 9 box », dans laquelle le comportement pèse, en effet, pour moitié. Son objectif est de mettre tous les salariés en concurrence. « C’est infantilisant. On a l’impression de revenir à la période scolaire », raconte Hervé*, vingt-cinq ans de métier comme ingénieur chez Sanofi. Il a quitté l’entreprise à la suite d’un plan social il y a trois ans, épuisé par ces nouvelles méthodes de management, dont il a été directement victime.

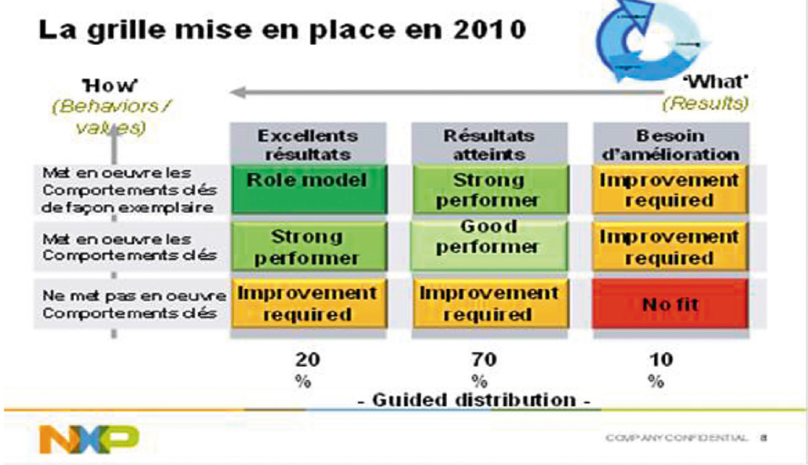

Chez NXP Semiconductors, ancienne filiale de Philips spécialisée dans la micro-électronique, qui fabrique notamment des puces pour iPhone et autres objets connectés, la pratique est dénoncée dès 2012. Un rapport d’expertise commandé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’inquiète de « la très grande violence psychique » des entretiens d’évaluation, dictés par l’arbitraire des notes « guidées » (voir document ci-dessus, prouvant l’existence d’une « distribution guidée »). Et cela s’est encore durci après le rachat d’un concurrent américain, Freescale, en mars 2015. Au nom de l’« harmonisation » du management à l’échelle du groupe, la classification en neuf niveaux s’est systématisée fin 2016.

Selon nos informations, le comité central d’entreprise a été avisé de l’existence d’une « échelle des “ratings” » (notes) présentée comme suit par la directrice des ressources humaines : 5 à 10 % des effectifs doivent être classés médiocres chaque année. « Cela signifie par exemple que, sur les treize personnes de mon groupe, il faut impérativement qu’il y ait un salarié mal noté, détaille Éric Graudet, délégué syndical CGT chez NXP. Autant dire que, lorsque l’évaluation arrive, nous sommes tous terrorisés. Les gros salaires et ceux qui ont plus de 49 ans savent qu’ils risquent la mauvaise note. »

Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, la DRH de NXP prend soin d’assurer que ce « rating » reste « indicatif » et sert à « guider » les managers. Les statistiques des évaluations montrent pourtant que cette grille est scrupuleusement suivie. En 2016, 9 % de l’effectif de NXP à Caen était classé comme « expect more », la mauvaise note, selon des délégués syndicaux. Soit pile ce que préconise l’échelle des ratings.

Même constat chez STMicroelectronics, multinationale franco-italienne concurrente sur le marché des puces électroniques. Un « guide de calibration », présenté aux managers en février dernier, fixe l’objectif de 15 % de salariés à classer « opportunity to improve » (« possibilité de s’améliorer ») A contrario, le nombre de salariés « exceptionnels » ne doit pas excéder 5 %.

« La calibration a été mise en œuvre il y a une dizaine d’années. Mais, aujourd’hui, la marge de manœuvre des managers se rétrécit. La “guide line” est devenue une obligation stricte », souligne Éric Potard, délégué CFDT, lequel enchaîne ces derniers mois les entretiens disciplinaires pour assister des salariés. « Deux mauvaises notes de suite peuvent entraîner un licenciement pour insuffisance professionnelle », témoigne le syndicaliste. Et ce sont souvent, là aussi, des salariés approchant la cinquantaine qui atterrissent dans le lot des « mauvais » employés. ST Microelectronics, que nous avons contacté, dément tout ranking forcé et argue que « les causes de séparation sont toujours conformes à [leur] droit du travail », sans toutefois commenter nos informations sur le « guide de calibration ».

L’aveu le plus cinglant a été livré par François de Font-Réaulx, vice-président de Sanofi aux ressources humaines, lors d’une table ronde sur le management dont un extrait vidéo a été mis en ligne en mars 2015. Le cadre explique sa méthode pour « créer un peu plus de turn-over dans la maison » : « Le seul moyen de faire entrer des jeunes, c’est d’être un peu plus aiguisé sur la question de la performance et de la non-performance. On n’est pas très bons, franchement. Sur 27 500 collaborateurs, on a 80 à 100 départs à l’initiative de l’entreprise sur des questions de performance. C’est très peu [1]_. »_

« C’est clairement du harcèlement. Ces entreprises ont institutionnalisé le harcèlement ! », tranche Didier Bille. Lorsqu’il était DRH de General Electric, à la fin des années 2000, l’entreprise avait elle aussi théorisé la chasse aux « low-performers » (salariés aux résultats sous les objectifs). Il fallait couper la frange la plus négative de la « vitality curve » (courbe de la vitalité) « en licenciant systématiquement les moins bons, afin de décaler mécaniquement l’échelle des performances vers le meilleur. Il s’agit donc de créer en permanence du turn-over. C’est un pousse-au-crime », juge-t-il aujourd’hui.

Pour inciter les managers à avoir la main lourde, General Electric a sorti de leurs résultats financiers annuels les sommes induites par les licenciements (condamnation aux prud’hommes ou prix d’un accord à l’amiable). « Résultat : le manager n’en a rien à faire des “dommages collatéraux” de ces licenciements », résume Didier Bille, qui a « administré » ce système et le dénonce aujourd’hui.

Les grandes entreprises sont assez peu regardantes sur le coût de ces pratiques, car elles en ont les moyens et suivent avant tout des exigences dictées par leurs actionnaires. « Dans l’industrie financiarisée, les salariés sont devenus une simple ressource », soupire Thierry Mevel, qui a travaillé vingt-six ans chez NXP à Caen et a été subitement licencié l’été dernier pour « insuffisance », alors qu’il était sur le point de se porter candidat comme représentant du personnel. Le plus souvent, les entreprises veillent à avancer masquées. La majorité des licenciements pour « insuffisance » est maquillée en ruptures conventionnelles, fondues dans un plan de sauvegarde de l’emploi ou traitées en secret grâce à un contrat de confidentialité signé avec l’employé licencié. Chez Sanofi, sur 39 personnes classées dans la plus mauvaise catégorie en août 2016, 20 avaient quitté l’entreprise quelques mois plus tard, révèle ainsi France Inter, selon les chiffres communiqués par un manager.

Pour les syndicats, ces méthodes posent un énorme problème de mal-être au travail. Sur le site à Caen de NXP, qui a réduit ses effectifs de 850 à 300 employés en dix ans, la médecin du travail signalait en septembre, dans un procès-verbal du CHSCT que nous avons pu consulter, sa « préoccupation majeure » en matière de risques psychosociaux. « Les diagnostics de burn-out se multiplient », écrit la praticienne, pointant notamment « la peur du licenciement pour insuffisance professionnelle ». Pour toute réponse, et parce que la loi l’oblige à prévenir les risques psychosociaux, la direction de NXP a mis en place un Numéro vert…

Chez Sanofi, des programmes de prévention des risques sont également déployés, sous forme de conférences sur la « pensée positive » ou d’un accompagnement par des psychologues du travail. Des solutions individuelles à un problème d’organisation collective du travail, soupirent les syndicats. « Les médecins du travail sont salariés de Sanofi, soumis à des objectifs et notés eux aussi », pointe Marmar Kabir, statisticienne chez Sanofi et élue CGT au CHSCT.

Autrefois « paternaliste », Sanofi a basculé en 2008 dans un management par la performance, inspiré de grosses entreprises américaines. Cela crée un « conflit moral » important, témoigne Marmar Kabir : « Un grand nombre de salariés sont médecins, pharmaciens ou scientifiques. Ils se sont engagés pour soigner des patients, mais le contenu de notre travail va de moins en moins en ce sens », témoigne la statisticienne, entrée chez Sanofi en 1992. Cette perte de sens est d’autant plus brutale qu’elle est tue. « La culture industrielle classique, chez les ingénieurs, fondée sur la rationalité, rend très difficile à comprendre l’absurdité du modèle, explique Vincent de Gaulejac, sociologue et spécialiste du management par la performance [^2]. La preuve qu’ils n’en ont pas conscience, c’est qu’ils tombent malades. » La prise de conscience par les salariés se révèle un premier combat difficile pour les militants syndicaux.

- Le prénom a été modifié.

[1] Voir la vidéo sur Dailymotion.

[2] Le Capitalisme paradoxant. Un système qui rend fou, Seuil, 2015.