Magnum : Tirages de noblesse

La Galerie Le Bal, à Paris, présente un ensemble des travaux inédits de la très réputée agence Magnum, qui fête cette année ses 70 ans.

dans l’hebdo N° 1457 Acheter ce numéro

Le décret est tombé pile le jour du second tour de l’élection présidentielle, le 7 mai : il fixe la rémunération minimum des photographes. Pour « un temps minimum d’exécution de cinq heures », le montant de la commande est fixé à 60 euros. De quoi précariser un peu plus une profession qui a déjà enregistré une baisse du nombre de ses photoreporters pigistes (de 1 458 en 2000 à 761 en 2015, selon le Syndicat national des journalistes). C’est contre cette précarisation que s’est fondée l’agence Magnum, voilà tout juste soixante-dix ans, en 1947.

Dans ce lendemain de guerre, en quête de travail, David Seymour, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa et George Rodger créent donc une coopérative indépendante, détenue par ses membres photographes à parts égales. Pour cette petite bande de baroudeurs et frondeurs, il s’agit de préserver son travail, de faire reconnaître le droit d’auteur, d’être propriétaire de ses négatifs, de faire savoir qu’ils ne sont pas de simples prestataires soumis à la presse. Face à l’information, c’est un pôle résistance au commerce, au marché. Il s’agit encore d’encourager les démarches personnelles sur un lieu, un thème, sur un temps plus ou moins long, en toute liberté.

Concrètement, Magnum se veut « une agence de presse qui exigerait des magazines de ne pas recadrer les images, précise Cornell Capa, le frère de Robert, entré dans ce “club fraternel” en 1954, de ne pas modifier les légendes, de rester fidèle à l’intention éditoriale du photographe ». Et d’ouvrir alors quatre rédactions, à Paris, à Londres, à New York et à Tokyo. En quelques années, les fondateurs vont donner au reportage ses tirages de noblesse, aujourd’hui dotés d’une réputation patrimoniale.

Le soixante-dixième anniversaire de Magnum est l’occasion d’un nouvel accrochage des images de l’agence. Il est une autre occasion pour Le Bal, superbe espace d’exposition dans le XVIIIe arrondissement parisien : il y a quelques mois, un fonds de milliers de tirages d’époque était enfin rendu accessible, sous le nom de Magnum Analog Recovery. Conservé dans les archives de l’agence à Paris, dans des boîtes au nom de chaque photographe, ce fonds rassemble des tirages cartoline envoyés aux agents européens de Magnum pour diffusion à la presse, entre 1947 et les années 1970. Ce sont près de trois cents de ces tirages qui sont exposés ici, bien souvent inédits, sinon méconnus.

Si l’on retrouve les signatures des plus illustres (Henri-Cartier Bresson, au Comité pour la jeunesse au palais de la Culture de Varsovie, dans les années 1950 ; Marc Riboud, usant de sa précision de photographe pour rendre compte du championnat du monde d’échecs à Moscou, en 1960), Le Bal propose d’autres membres de l’agence, bien moins connus mais parties prenantes de ce qui ressemble bien à album de famille. C’est aussi l’un des intérêts de cette exposition, déployée sur deux niveaux.

Où l’on observe d’abord un témoignage sans fard de ce qui perdure de par le monde, avec des photographes qui prennent le temps d’observer, de mettre en boîte tout ce qu’il y a d’immuable ici et là. Bruno Barbey se penche ainsi sur les prostituées du port de Gênes (1966), Herbert List choisit une cérémonie vaudoue en Jamaïque (1957), Eve Arnold concentre son objectif sur un camp de migrants à Long Island (1951), Sergio Larrain se glisse dans les ruelles étriquées de la casbah d’Alger (1959) ou s’arrête sur les enfants errants de Santiago (1955). « Des images vont te parvenir comme des apparitions, prends-les », dit-il à celui qui reçoit ses photographies à l’agence.

D’un tirage à l’autre, peu légendés et accompagnés par les seuls mots des photographes, on décèle l’essence même de l’agence. Avec des œuvres personnelles et des styles différents qui répondent à la volonté de travailler hors des contraintes et des nécessités de rentabilité. Même lorsqu’il s’agit de saisir l’éphémère, l’anecdotique, l’urbanité, la proximité.

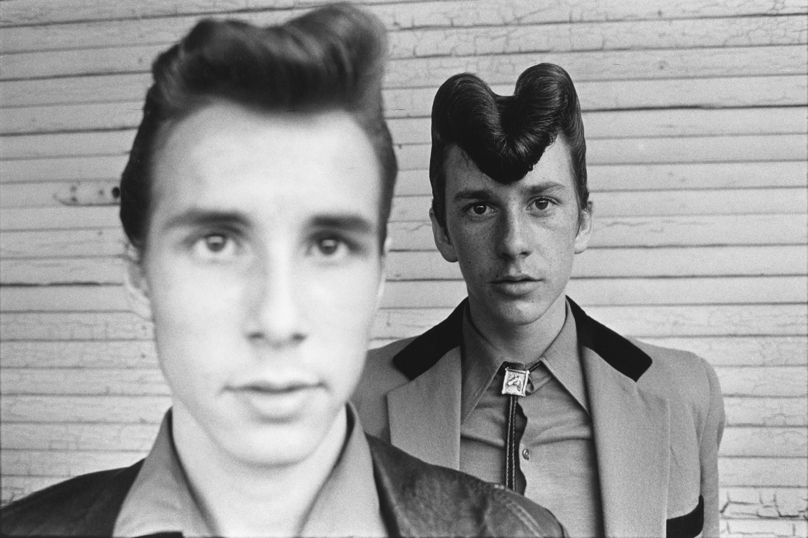

C’est le cas de Cornell Capa cadrant John F. Kennedy en train de saluer une foule de supporters, en Californie en 1960, d’Erich Hartmann plongé dans les studios de la radio NBC News, à Washington, en 1959, ou de Burt Glinn croquant la rencontre entre une prostituée et un client sur un coin de rue de New York, en 1971. Pareil propos anecdotique anime Leonard Freed s’attardant sur un défilé de mode à Harlem, en 1963, ou Chris Steele-Perkins encastrant de jeunes blousons noirs à Southend, en Angleterre, en 1976.

Mais, chez Magnum, il s’agit aussi, et surtout, de dire le chaos. Soit la guerre, la violence sociale, politique, les maltraitances, les souffrances d’un continent à l’autre. Pas de hasard, alors, si l’exposition s’ouvre sur les fameuses images de Robert Capa sur le Débarquement (avant donc la naissance de l’agence). Et pour dire le chaos, prendre la température du monde, ils sont partout les photographes de Magnum. Werner Bischof est en Corée, au Vietnam et au Japon en 1952, Erich Lessing est à Budapest en 1956, Marilyn Silverstone suit les GI en Pologne en 1957. La même année, Kryn Taconis passe deux semaines avec le FLN en Algérie. En 1961, à Détroit, Elliott Erwitt fixe la rudesse du chômage.

À chaque photographe son format, sa présentation, ses partis pris esthétiques en trois, quatre, cinq ou six clichés sur un même sujet, en noir et blanc. Le monde possède sa galerie de travers, d’injustice, d’âpreté, il faut bien la montrer. Mais pas n’importe comment. C’est là que la photographie chez Magnum se place, dans l’exigence, entre photojournalisme et art, mêlant poésie et information. Forte de son statut et de son indépendance.

Magnum Analog Recovery, Le Bal, 6, impasse de la Défense, Paris XVIIIe, jusqu’au 27 août.

Pour aller plus loin…

« Au pays de nos frères » : au-dessous des Iraniens

« Ce n’est qu’un au revoir », au terme d’un vert paradis

« Jeunesse (les tourments) » : une humanité clandestine