Ce soja OGM qui étouffe l’Argentine

L’essor fulgurant des cultures transgéniques dans la pampa a chassé la population et ruiné l’élevage bovin. Le film _Histoires de la plaine_ relate cette spoliation, qui fait suite à d’autres violences.

dans l’hebdo N° 1467 Acheter ce numéro

La violence la plus profonde n’est pas toujours la plus visible, suggère Christine Seghezzi dans Histoires de la plaine, qu’elle décrit comme un « documentaire radical ». Dans une démonstration cinématographique qui prend pour objet une localité de l’État de Santa Fe, en Argentine, la réalisatrice fait un usage minimal des mouvements de caméra pour rendre compte d’une société rurale quasi éteinte, submergée et résignée devant l’invasion de ses champs par le soja transgénique.

L’histoire récente de l’arrivée des cultures de soja traverse votre film du début à la fin. Pourquoi avoir mis ce fil rouge au centre d’Histoires de la plaine ?

Christine Seghezzi : Parce qu’il s’agit d’un événement déterminant pour la pampa argentine, dont les terres sont parmi les plus fertiles au monde. Je connais très bien ce pays, que je fréquente assidûment depuis une vingtaine d’années. En 2010, date à laquelle j’y ai réalisé mon précédent film, le prix de la viande bovine avait doublé, et la qualité était en chute libre. Il fallait être persévérant pour trouver un bon boucher ! Un comble en Argentine, pays internationalement réputé pour le niveau de sa production, et dont les habitants sont les premiers consommateurs de viande bovine au monde.

Il y a vingt ans, on commençait déjà à s’inquiéter de l’essor du soja. Mais, après l’énorme crise économique de 2001, qui a vu le pays au bord de la banqueroute, on a voulu faire rentrer des devises très vite. Et comme, à cette époque, le cours du soja était très haut à la Bourse de Chicago, le mouvement s’est radicalement accéléré. Autour de Colonia Hansen, où nous avons tourné Histoires de la plaine, le cheptel a disparu en très peu de temps, remplacé par d’immenses cultures de cette légumineuse, principalement destinée à l’exportation.

Pourquoi cette localité ? Elle apparaît comme quasiment désertique dans le film…

Filmer la désolation

Histoires de la plaine part d’une indignation face à une catastrophe écologique : le remplacement d’une terre naturellement fertile et de qualité pour l’élevage bovin par des champs de soja transgénique à l’infini. À Colonia Hansen, dans la province de Santa Fe, en Argentine, il n’y a plus rien, ou presque. Quelques ouvriers agricoles qui font d’autres métiers pour s’en sortir, comme croque-mort (d’un cimetière l’autre…), une institutrice avec cinq ou six élèves, le vieux tenancier d’un troquet désert, où les nombreuses chaises désormais inutiles laissent à penser qu’il y a eu de la vie naguère dans ce lieu…

Comment filmer la déshérence, la désolation ? Christine Seghezzi cherche moins à transmettre sa propre colère face à cette situation qu’à aller plus loin dans son appréhension, sa compréhension. Sa caméra se fait plaque sensible d’un délabrement, y compris intérieur. Nombre de gros plans muets des quelques hommes de passage en disent plus que des mots sur leur nostalgie et leur résignation. L’uniformisation stérilisante de la terre provoque la réification des derniers survivants.

Un seul d’entre eux prend la parole, qui témoigne d’une guerre perdue avant même d’être livrée. Le filon du soja, source de bénéfices inédits et prolifiques, sa généralisation, puis l’exode de la population vers les villes : c’est alors que la nuit est tombée. Les armes employées sont terrifiantes : on connaît la puissance de destruction massive de Monsanto et de ses pesticides, ici comme partout à la manœuvre. Colonia Hansen est une terre martyre, dont la cinéaste rappelle des épisodes anciens, certains touchant sa propre famille, où triomphent le joug colonial, la répression politique et la stigmatisation de la différence.

Dans Histoires de la plaine, Christine Seghezzi tisse un langage cinématographique cohérent, empathique et finalement introspectif sur une béance, une dévastation, un « innommable », dirait Beckett, et signe, de fait, un film impressionnant.

C. Kantcheff

Histoires de la plaine, Christine Seghezzi, 1 h 13. À Paris, au Saint-André-des-Arts, séance suivie d’un débat avec la réalisatrice, tous les jours à 13 heures jusqu’au 11 septembre.

Aujourd’hui, la localité ne compte plus que… trois habitants. Ils étaient 200 au plus fort de son peuplement. Le tenancier du bar, que l’on voit à l’écran, est même le dernier à vivre à plein temps à Colonia Hansen. Il voit passer une douzaine de personnes par jour, pas plus. Nous avons loué une maison dans le coin pour travailler sur place : d’un coup, nous avons multiplié la population locale par quatre ! Et presque toute la région a connu le même sort. En Argentine, 60 % des terres arables sont aujourd’hui consacrées au soja, transgénique à 98 % !

Votre film ne présente que trois personnages à visage découvert pour témoigner de la situation. S’agit-il d’un choix de narration ? N’aurait-il pas été plus fort de rapporter d’autres voix locales ?

Le soja est une question très délicate sur cette terre. Il a considérablement enrichi certains. Ceux qui ont tout perdu sont déjà partis. Restent ceux qui offrent le peu de main-d’œuvre que requiert cette culture très mécanisée, et qui ne veulent pas mettre en péril leur fragile situation. Loin des micros, ils sont unanimes à dénoncer cette mutation agricole comme une « saloperie », mais ils n’osent pas le dire à haute voix. « Ils vont venir me tuer », m’a-t-on même affirmé. Un agriculteur, un seul, a bien voulu raconter en clair ce qu’il avait vécu : c’est un petit miracle ! « Tu n’as pas peur ? », lui ai-je demandé. Je pense qu’il a ressenti que la nécessité de témoigner était la plus forte.

Tout cela m’a certes compliqué la tâche. Mais il ne s’agissait pas de produire un reportage journalistique, même si je me suis beaucoup documentée sur le sujet, et investie – j’ai tenu à rester un mois sur les lieux. À cette rareté de la parole des habitants, j’ai apporté une réponse cinématographique. J’ai ainsi pris le parti de raconter en voix off certains épisodes marquants de l’histoire de cette plaine. L’arrivée de ce soja mortifère est la dernière en date d’une série d’exterminations, par le biais de la colonisation et des dictatures successives, qui ont causé la disparition de milliers de personnes…

Quel genre de documentaire pratiquez-vous ?

Je ne souhaite pas m’attarder sur les étiquettes. Je dirais qu’il s’agit d’un documentaire marqué par un parti pris esthétique très radical. J’ai voulu montrer l’absence. Faire sentir l’absence de témoins, mais aussi l’invisibilité de la menace. On ne voit pas grand-chose concrètement à l’œuvre, mais c’est bien la mort qui rôde, comme cette avionnette qui traite les champs aux pesticides. Il y a aussi une forme d’apathie : les gens subissent, sans savoir ce qu’ils vont devenir.

Vous avez fréquemment recours à des plans longs, fixes. Cette métaphore poussée d’un monde en disparition n’est-elle pas avant tout un parti pris d’auteur ?

Pas seulement. Avant d’arriver, j’avais vu des images du lieu sur Google Earth. Et puis, sur place, on est frappé. J’ai demandé à une femme : « Mais comment parvenez-vous à supporter ces paysages vides ? » Elle s’inventait des histoires avec la forme des nuages dans le ciel.

Il ne se passe plus rien aujourd’hui à Colonia Hansen. Le temps s’est réellement arrêté. Le village n’est traversé que par quelques voitures par jour. Nous sommes en présence des derniers habitants. Ici, les terres sont cultivées par des investisseurs qui les louent. En un mois de tournage, nous n’avons pas assisté à la moindre activité. Pourtant, la récolte était proche. Il y a bien quelques agronomes, mais on ne les voit pas, ils travaillent sur des ordinateurs dans des bureaux. Au temps de l’élevage, on voyait des vétérinaires, des vachers, les fameux gauchos argentins, l’équivalent des cow-boys états-uniens, etc.

Rien de tout cela ne justifiait d’effectuer de nombreux mouvements de caméra. J’ai voulu remplir ce vide avec des histoires du passé, faire en sorte, avec une voix off, que le spectateur puisse les imaginer. Le cadre se remplit avec cette narration orale, avec des visages. Ce parti pris m’a plu : il dépasse la simple pédagogie de l’explication directe. Le biais cinématographique permet, petit à petit, de faire émerger un décor.

C’est votre propre voix que vous posez sur ces interventions. Pourquoi ?

C’est une manière de m’impliquer, d’affirmer une subjectivité. D’ailleurs, l’un de ces passages me concerne personnellement. Quand je dis « mon oncle », il s’agit réellement de l’histoire d’un des membres de ma famille, d’origine autrichienne, dont, un beau jour, nous avons cessé d’avoir des nouvelles.

L’impuissance que vous suggérez n’est-elle pas excessive ? L’Argentine est l’un des pays du Sud où la résistance aux catastrophes du soja a le plus fortement mobilisé, suscitant des études sanitaires très convaincantes et même quelques victoires citoyennes…

C’est exact : il existe quelques groupes de résistants, comme dans la province de Córdoba, où des mères de famille ont commencé, il y a quinze ans, à recenser l’occurrence de maladies graves. Elles relèvent par endroits, notamment chez des personnes jeunes, des taux de cancer ou de malformation trois fois supérieurs à la moyenne. Pour chaque cas, elles apposent un point rouge sur la porte d’entrée de leur maison : il y en a sur presque toutes les habitations…

Des batailles législatives ont permis de remporter quelques victoires, comme l’interdiction de planter du soja à moins de 500 mètres d’une habitation. Mais cela reste sporadique, et l’opposition se structure surtout en milieu urbain. Et puis, tant que le cours du soja restera élevé, on peut supposer que l’appât du gain submergera les revendications.

Sur place, en tout cas, la mutation est arrivée si rapidement que les gens n’ont pu que subir. Dans le film, la maîtresse d’école explique que même les enfants ont été habitués à manipuler le Roundup, l’herbicide très controversé de Monsanto, utilisé avec la variété OGM de soja vendue par la firme.

Dans le dernier plan du film, votre voix expose le cas terrible d’une famille spoliée par un cultivateur de soja. À l’image, un homme buvant tranquillement sa bière, au fond d’une pièce, comme s’il n’y avait plus rien à faire…

Il n’y a pas de cynisme dans mon intention, mais la volonté de dépeindre la noirceur de la situation. C’est aussi le cas avec la séquence de l’avionnette qui ronronne obstinément au loin dans un ciel crépusculaire.

Je revendique ce pessimisme. Des histoires comme celles qu’a subies cette famille, il en existe des dizaines équivalentes, ce n’est qu’un exemple…

Rompant avec cette fixité lancinante et silencieuse des champs, surgissent les gestes rapides et précis d’un abattoir, le sang qui gicle. Pourquoi cette soudaine décharge ?

On m’a beaucoup interrogée sur cette séquence. Pour moi, elle exprime la même violence cachée que celle de la culture du soja. En une quinzaine d’années à peine, l’élevage extensif qui faisait la qualité inimitable de la production bovine du pays a presque disparu dans la région. Au point que le petit Uruguay voisin exporte aujourd’hui plus de viande que l’Argentine ! Les cheptels restants ne pâturent plus, ils sont confinés dans des stabulations et nourris aux tourteaux de maïs et de soja. Dans le film, cette séquence de l’abattoir donne un visage à toute cette violence.

Christine Seghezzi Documentariste

Pour aller plus loin…

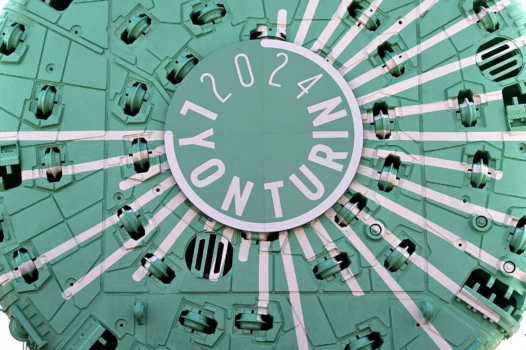

« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »