Les neurosciences contre la pédagogie

L’étude du cerveau appliquée à l’apprentissage scolaire, défendue par le ministre Jean-Michel Blanquer, a le vent en poupe. Un principe d’apparence séduisante… et un business prometteur.

dans l’hebdo N° 1469 Acheter ce numéro

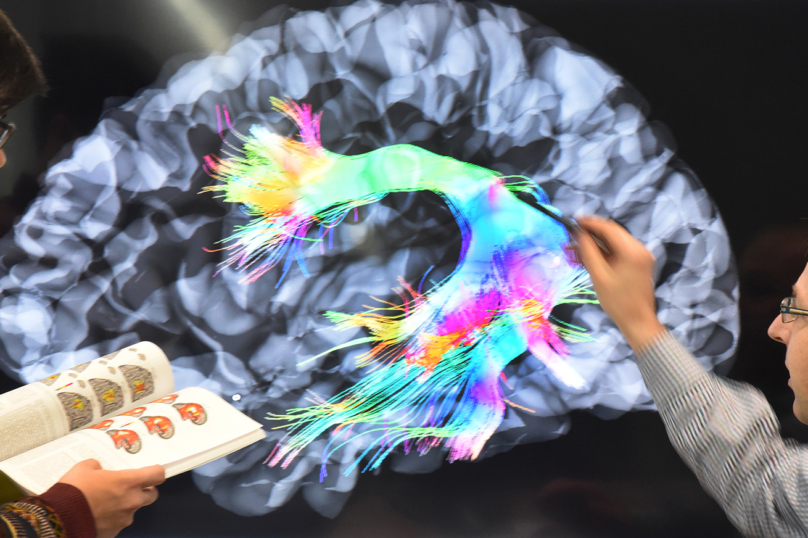

Des photographies de jeunes enfants passant une IRM, semblables à de petits astronautes. Des images de cerveaux parsemés de taches de couleur. Les yeux de Stanislas Dehaene brillent. Le neuroscientifique, professeur au Collège de France, donne une conférence à l’École normale supérieure (ENS) sur ce que le cerveau nous dit de l’apprentissage scolaire. Il parle du cerveau de l’enfant comme d’un « super-ordinateur » et utilise la métaphore informatique pour expliquer l’acquisition de la lecture : « La zone de la lecture recycle un algorithme préexistant, celui de la reconnaissance des visages. À l’IRM, on voit nettement la même zone s’activer. » Il montre une région du cerveau qu’il nomme « aire de la forme visuelle des mots », et dont la lésion entraînerait une perte de la capacité de lire. On est alors en 2015. Il y a quatre ans, le chercheur écrivait déjà : « Des sciences cognitives à la salle de classe, il ne reste qu’un petit pas à franchir ».

Les neurosciences appliquées à l’éducation fascinent toujours plus. La chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli met cependant en garde contre le « pouvoir de séduction des images du cerveau » et du « jargon neuroscientifique ». La représentation colorée d’un cerveau est celle d’un organe modélisé, donc déjà interprété. Le fait qu’« une zone cérébrale s’active n’est pas une explication causale », mais le corrélat biologique de ce qui se passe lorsque l’individu pense. « Cela paraît pourtant ultra-convaincant. Il y a un effet persuasif en dépit d’un discours circulaire. » Et les enseignants se retrouvent avec « un dépliant sur leur table rempli de belles images, qui leur dit : “Cette méthode marche, elle est fondée sur quelque chose d’objectif” ! » C’est que les neurosciences enthousiasment autant le grand public que les décideurs politiques.

« Les neuroscientifiques font référence à une science “dure”, par opposition aux sciences de l’éducation », analyse Marie Gaussel, chercheuse à l’ENS Lyon et auteure pour l’Institut français de l’éducation du rapport « Neurosciences et éducation : la bataille des cerveaux » (2013) avec Catherine Reverdy. « Ils proposent des solutions simples, donnent “la bonne recette magique” aux profs. C’est plus accrocheur que d’entendre quelqu’un dire : “Attention, les choses sont compliquées !” »

Juin 2017. À l’occasion d’un séminaire d’inspecteurs sur « la réussite au CP », le nouveau ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, se présente aux côtés de Stanislas Dehaene. L’intérêt du ministre pour les neurosciences est tangible : dans tous les entretiens qu’il donne sur la politique éducative à mener, il y fait référence. Et les deux hommes se connaissent bien. Cela remonte à l’époque où Blanquer était numéro deux de l’Éducation Nationale, de 2009 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En tant que directeur général de l’enseignement scolaire, il avait décidé de créer un comité scientifique dans lequel le spécialiste de la psychologie cognitive jouait un rôle phare.

À la rentrée 2011, par exemple, le futur ministre avait voulu instaurer un dispositif de repérage des élèves en difficulté dès la maternelle, avec trois catégories : « rien à signaler », « risque » ou « haut risque ». Levée de boucliers des syndicats enseignants : cette politique éducative sur le mode du fichage rappelait celle que Nicolas Sarkozy défendait en 2007, comme ministre de l’Intérieur, en vue de repérer les graines de délinquants dès 3 ans. Elle est dans la droite ligne de ce que défendent des chercheurs comme Stanislas Dehaene : la nécessité d’un « diagnostic précoce » des troubles de l’apprentissage est au cœur de leur argumentaire.

Sur son site, l’association Agir pour l’école assure : « L’échec scolaire […] est aisé à pronostiquer dès l’entrée en CP. Le niveau de langage des enfants à 5 ans prédit leur niveau de lecture et leur destin scolaire. » Un raisonnement impliquant l’usage systématique de tests d’évaluation avant le CP. « Il faut faire attention avec l’idée de diagnostic précoce », tempère Marie Gaussel. « Le principal problème, c’est la stigmatisation des élèves : même si c’est bien de nommer les choses, cela revient à ranger l’enfant dans une case, à lui donner à entendre que quelque chose cloche chez lui. »

La lecture est au cœur des réflexions neuroscientifiques sur l’école. Contre la méthode « globale » (selon laquelle un mot s’apprend par son sens), pourfendue par Jean-Michel Blanquer, est défendue la méthode « syllabique », fondée sur la reconnaissance des phonèmes, c’est-à-dire des sons composant un mot. Le premier syndicat des enseignants du primaire (le SNUipp-FSU) avait réagi aux propos du ministre de l’Éducation : « Ils reflètent une totale méconnaissance de ce qui se passe à l’école. » Depuis les premières expérimentations dans les années 1970, la méthode globale est, selon eux, « totalement abandonnée ».

À la rentrée 2011, Agir pour l’école a déployé le projet « Lecture » dans 200 classes de grande section de maternelle. Sous l’égide, alors, de Jean-Michel Blanquer, qui souhaitait instaurer dans le même temps son fameux repérage des élèves à « risques ». Dans ces classes-tests, jusqu’en 2014, ont été appliquées les évaluations pronostiquées par les neuroscientifiques. Elles sont centrées autour de la « conscience phonémique », exigeant de l’élève qu’il sache segmenter chaque syllabe en sons distincts : « ch-at » par exemple. « Des neuroscientifiques ont eu recours à l’utilisation de faux mots, en affirmant que, si les élèves arrivent à les lire, c’est qu’ils ont bien acquis le déchiffrage. Mais est-ce que le but est de déchiffrer comme il faut, ou d’apprendre à lire ? La méthode syllabique à 100 % ne sert à rien, tranche Catherine Reverdy. Les neuroscientifiques oublient que l’éducation a des finalités. Il y a un vrai manque de culture générale sur ce qu’est l’école… On se retrouve avec de superbes recherches, mais qui ne prennent pas en compte la dimension humaine, citoyenne de l’école. » Selon elle, le pont du laboratoire à la salle de classe n’est pas si près d’être franchi. « Dans une salle de classe, il y a des interactions sociales. Dans une salle de classe, il n’y a pas 25 appareils d’IRM. »

L’association Agir pour l’école est soutenue par l’Institut Montaigne, think tank libéral, inspirateur du programme Éducation de Jean-Michel Blanquer. Dans son comité directeur, on retrouve Laurent Bigorgne, patron de l’Institut. Il avait qualifié Jean-Michel Blanquer, à l’heure de sa nomination par Emmanuel Macron au poste de ministre de l’Éducation, de « bonne personne au bon endroit au bon moment ». L’association bénéficie de fonds publics tout en étant sponsorisée par des partenaires comme Axa (dont le président d’honneur siège lui aussi au comité directeur), mais aussi la Fondation Total, La Poste, la Société générale, HSBC ou encore le groupe Dassault. Un authentique amour pour l’école ? Ou les grosses entreprises verraient-elles dans ces nouvelles pédagogies un marché fructueux ?

Ouvert en 2015 par le fonds de dotation Apprendre & Réussir (sponsorisé par Dassault Aviation, et avec à sa tête Alain Raguenaud, anciennement à la direction financière de La Poste), le cycle de colloques « L’école de demain » est un bel exemple de cristallisation des intérêts privés. La première édition s’intitulait « Pédagogies, neurosciences et numérique » et affichait comme objectif de « montrer en quoi les avancées des sciences cognitives et la puissance des outils numériques nous incitent à revisiter les pédagogies ». C’est que le business est prometteur sur le plan du numérique : tablettes pour les enfants, plateformes d’apprentissage en ligne…

En 2015, l’un des colloques donne la parole à un expert des services digitaux chez Orange. En 2017, année où Jean-Michel Blanquer, alors directeur général de l’Essec, donne une conférence, intervient également Xavier du Bellay, fondateur des cours Griffon. Des leçons en ligne spécialisées pour les enfants ayant des troubles du langage, ou à destination des professeurs désireux de se former à une nouvelle « méthode pédagogique ». Payantes, évidemment.

Du côté des neuroscientifiques, les bouquins se vendent à la pelle. Marie Gaussel et Catherine Reverdy, tout juste revenues d’un colloque à Genève où elles étaient les seules à ne pas être des chercheuses de cette branche, s’en étonnent presque : « Ces gens ne sont pas des stars, et pourtant chacun des intervenants avait quinze livres à vendre, sauf nous ! On s’est dit : “Ah oui, tout cela est très vendeur.” »

Les neuroscientifiques et leurs adeptes disent apporter exactitude et objectivité là où tout débat sur l’éducation virerait à l’affrontement idéologique. « On continue à appréhender l’enfant à l’aune d’idées, de valeurs ou d’idéologies. Ne trouvez-vous pas surprenant que la formation des enseignants n’intègre pas le fonctionnement du cerveau de l’enfant ? », interroge Céline Alvarez. Proche collaboratrice de Stanislas Dehaene, cette enseignante avait quitté l’Éducation nationale en 2014 après avoir expérimenté ces nouvelles méthodes dans une maternelle des Hauts-de-Seine, avec la bénédiction de Jean-Michel Blanquer.

À destination des parents, le site de Stanislas Dehaene « Mon cerveau à l’école » fait ainsi front contre le « pédagogisme », partageant avec le ministre de l’Éducation l’idée qu’il faut revenir aux fondamentaux : « Un programme clair sur ces points éviterait de voir des manuels qui, dès les premières semaines de CP, proposent des activités aussi floues qu’“entrer dans le monde de l’écrit”, “s’approprier un texte”, “repérer les fonctions de l’écrit”, et même “lire entre les lignes” ! […] L’examen de certains manuels de lecture m’a paru affligeant. »

Au-delà de ce qu’elles affirment être, les neurosciences ne sont-elles pas tout autant une idéologie ? Les expérimentations menées en 2011 par Stanislas Dehaene sur des élèves de CP ont eu des résultats dont lui-même reconnaît qu’ils ont été décevants. Pourtant, le spécialiste n’a pas remis en cause sa méthode : « La science de la lecture est solide ; les principes pédagogiques qui en découlent sont aujourd’hui bien connus ; seule leur mise en application dans les classes demande encore un effort important », a-t-il écrit par la suite dans Apprendre à lire.

Pour Catherine Reverdy, les neurosciences « confirment des choses logiques que l’enseignant observe déjà de manière pratique dans sa classe, ou des diagnostics déjà posés par la psychologie cognitive », comme ce qui concerne la motivation de l’enfant. Le reste relève de la « croyance qu’on va pouvoir résoudre les choses comme dans un laboratoire. Alors que, dans une salle de classe, on ne peut pas maîtriser tous les paramètres. ». Marie Gaussel parle, elle, d’un nouveau « dogme ». Les chercheuses émettent toutes deux des doutes quant aux « visées réelles de telles études : celles-ci ont-elles pour but de produire des connaissances nouvelles […] ou de tester la diffusion de “bonnes méthodes” définies au préalable par les chercheurs ? ».

Pour aller plus loin…

Stand Up for Science : face à la menace Trump, des scientifiques américains sortent du silence

Condamnation de Marine Le Pen : « La justice ne doit pas céder à la caste des puissants »

À Montreuil, François Ruffin chante la gauche bleu blanc rouge