Quelle nostalgie pour la nouvelle BD arabe ?

Le festival d’Angoulême met le Machrek et le Maghreb à l’honneur. L’occasion d’appréhender un univers riche et complexe.

dans l’hebdo N° 1487 Acheter ce numéro

C’est dans le contexte du 45e festival international de bande dessinée d’Angoulême, du 25 au 28 janvier, que la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image accueille l’exposition Nouvelle Génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui et que sort La Nouvelle Bande dessinée arabe (Actes Sud, 240 p., 27 euros).

Cet album collectif réunit de jeunes artistes, créatifs et engagés comme leurs revues (Samandal au Liban, TokTok en Égypte, Skefkef au Maroc, Lab619 en Tunisie, Comic4Syria sur le Web), des auteurs plus âgés qui ont déjà publié en solo et un doyen, Golo, qui fête, cette année, ses 70 ans et 16 BD, au bas mot. Arabophones ou francophones, les auteurs sont issus de tous les États arabes, mais aussi de leur diaspora.

S’ajoutent à ces événements de récentes parutions sur le Proche-Orient et le Maghreb, qui s’aventurent souvent au-delà de leurs « limites » (vers l’Empire ottoman ou le monde perse), avec – en invités surprise – l’Occident postcolonial et Israël, toujours colon. Ma Très Grande Mélancolie arabe (P.O.L., 420 p., 36 euros) en est peut-être la plus surprenante et belle illustration.

Dessinatrice et artiste plasticienne, la Libanaise Lamia Ziadé écrit et dessine là son propre livre des morts, ceux que l’Orient, le proche, porte en lui. Les « shahid », les martyrs. Ce terme semble autant redouté ou honni en Occident qu’il peut être purement informatif et areligieux dans les pays arabes, quand il n’est pas source de réconfort ou de fierté face au drame. D’ailleurs, le mot même apparaît uniquement en arabe sur la couverture, alors que le sous-titre français annonce « Un siècle au Proche-Orient », bien trompeur puisque les morts de Lamia couvrent les siècles, depuis l’Antiquité jusqu’à hier. Anonymes ou célèbres, respectés ou craints, ils ont en commun une mort violente : Nasser le tiers-mondiste ou Hussein, petit-fils de Mohammed, fedayins palestiniens et combattantes libanaises, intellectuels pacifistes, simples civils et enfants…

Sur 400 pages, les dessins à l’aquarelle s’accompagnent de textes précis où « tu » se promène, à la fois douce et obstinée, du cimetière de Tyr à la place des Martyrs de Beyrouth en passant par le Saint-Sépulcre de Jérusalem et la mosquée des Omeyyades à Damas, du cimetière rasé par les wahhabites au camp de Chatila, et narre la gloire et le trépas, l’histoire et le détail d’un monde disparu, si ce n’est exécuté.

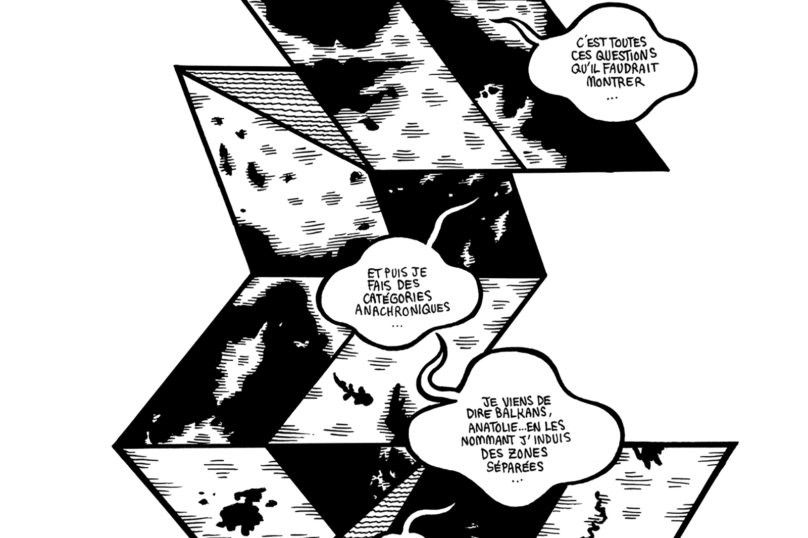

Ce chaos tragique et riche, Adeline Rosenstein et Baladi ont décidé de l’explorer ensemble. Adeline a ouvert le chemin. Pendant sept ans, elle travaille à la conception d’une pièce de théâtre sur « ladite question de Palestine », présentée au Festival d’Avignon en 2015, qui sera ensuite adaptée en BD par Baladi. Décris-Ravage (tomes 1 et 2, Atrabile, 72 et 96 p., 15 et 17 euros) réunit témoignages, cartes, archives et œuvres d’art, pour mieux en déconstruire les représentations archétypales.

Rosenstein et Baladi réussissent l’exploit de nous éclairer sur les strates historiques du Proche-Orient, marquées notamment par des occupations (arabes, ottomanes, françaises, juives, etc.), en mélangeant les registres et les genres. On se délecte de l’ironie qui frappe Bonaparte envahissant l’Égypte et la Palestine, ou qui dénonce l’actuel usage du terme « génocide », « mot compte triple de reconnaissance ». On est frappé par cette historienne qui, après avoir « mimé » la carte de l’Empire ottoman, dit : « Mais c’est n’importe quoi en fait. Ça ne représente aucune réalité… Comme si les cartes et les listes nous permettaient de comprendre […]. En les nommant j’induis des zones séparées… Des frontières… […] alors qu’il faudrait justement s’imaginer qu’à cette époque il n’y a pas de frontières… »

C’est cette absence de frontières, ce flou, que rend palpable Istrati ! Le vagabond (tome 1, Actes Sud, 272 p., 26 euros), de Golo. Ce Français vivant depuis des décennies au Caire et classé parmi « la nouvelle bande dessinée arabe » (!) a adapté plusieurs romans d’Albert Cossery, Égyptien vivant en France. Il s’attaque maintenant à la vie de Panaït Istrati, né en 1884 en Roumanie d’un père grec. Autodidacte, Panaït a appris l’albanais, le turc, le grec et le français…

Les jeunes dessinateurs s’ancrent dans un passé plus proche, celui de leurs parents, le leur, parfois un quasi-présent. C’est un père que ne reconnaît pas son ami d’enfance, tout juste revenu du Canada (Migo, Égypte), un jeune homme qui s’agace de l’obsession Facebook et explique que « ce n’est pas grave d’oublier certaines choses […], c’est moins douloureux que de collectionner des reliques de moment qu’on veut garder pour soi » (Macaron, Liban). C’est une dessinatrice algérienne, Nawel Louerrad, qui s’interroge : « Les pietàs médiatiques (il y en a tant) polarisent les affects et deviennent des icônes à leur tour. L’image fait l’événement, l’image fait la guerre, mon intellect le sait, qu’en est-il de mon cœur ? »

Face à ces madones, il y a les mères qui sont des figures paradoxales, entre nostalgie et espoir. Dans sa trilogie beyrouthine (Alifbata, 18 euros), Barrack Rima dédicace le tome 3 à « [sa]mère, pour tous ceux qui ne baissent pas les bras à Beyrouth ou ailleurs ». Ce récit halluciné, construit sur trois retours au pays natal, parvient à sortir du désespoir face à un pays vendu à l’argent, grâce à la mère-amour.

Parfois, même, enfant et mère dessinent ensemble pour se sauver mutuellement, comme Mazen Kerbaj et Laure Ghorayeb dans le très beau Demain ne viendra pas (in La Nouvelle Bande dessinée arabe). À découvrir leurs dessins et leurs mots, nous nous surprenons à penser, comme eux, que « le passé ne passera pas ». Reste à déterminer de quel présent est donc porteur ce no pasarán-là.

Nouvelle Génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui, exposition du 25 janvier au 4 novembre à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, et catalogue, 208 p., 22 euros.

Pour aller plus loin…

« Je viens d’un pays qui n’existe plus »

« Lundi, ils nous aimeront » : la liberté avant tout

« Que peut Littérature quand elle ne peut ? », éloge de la relation