Retrouver les libertaires de 68

Dans cette tribune, Théo Roumier, syndicaliste et libertaire, attire notre attention sur un aspect méconnu de Mai 68.

© DR

Cette année, Mai 68 aura cinquante ans. Cinquante printemps passés où son « souvenir » a été enjeu de réécritures, d’analyses, mais aussi d’histoire comme de source d’inspiration pour des générations entières. Surtout si on l’élargit aux années qui suivirent l’événement, ouvrant dix ans durant un cycle de contestation inégalé depuis. Nombreuses sont les résistances les plus contemporaines à avoir un rapport à 68. Bien des courants et des organisations en sont, plus ou moins directement, les héritières aujourd’hui.

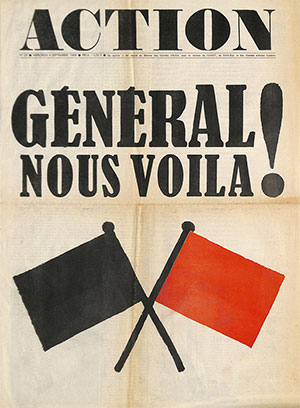

Bien sûr, on parle souvent des aspects libertaires de 68, des drapeaux noirs se mêlant aux rouges dans les manifestations des mois de mai et juin. On note que cette « brise libertaire » déteint sur d’autres, participant du « climat » ou de la « période » : c’est la Ligue communiste dénonçant la « farce électorale » en 1969, la Gauche prolétarienne s’essayant à un improbable anarcho-maoïsme ou encore, dans une certaine mesure, la CFDT faisant sienne le thème de l’autogestion.

Mais très rarement ou bien sommairement sont évoqués les stratégies, les discours et les pratiques qu’ont pu déployer les libertaires, exception faite peut-être du mouvement du 22 Mars et de ses « figures » libertaires, au premier rang desquelles celle de Daniel Cohn-Bendit, tellement « iconisée » qu’elle ne représente au final qu’elle-même. Et pourtant des militant.es libertaires en 68, il y en eut.

Des insurgé.es

Si la vieille Fédération anarchiste (FA) est bousculée par les événements, c’est au profit de forces nouvelles qui vont se structurer dans les années suivantes. En 2008, à l’occasion du quarantenaire de Mai 68, un entretien inédit avec deux acteurs de cette histoire pour le mensuel _Alternative libertaire livrait une anecdote significative : le soir de la nuit des barricades, le 10 mai 1968, de jeunes anarchistes parisiens interpellent le public du récital de Léo Ferré qui se tenait à La Mutualité, à quelques mètres du Quartier latin. Une partie dudit public anarchiste, « traditionaliste », refuse dans un premier temps de rejoindre les insurgé.es [1]. Il ne saisit pas qu’à ce moment « tout un peuple, violent et ravi, se découvrait libertaire » [2].

Dans l’immédiat après-Mai, cette rupture va s’incarner autour de deux pôles. L’un, communiste libertaire, qu’incarne principalement l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA), ayant sans état d’âme aucun pris le large d’avec la FA. L’autre, anarcho-syndicaliste, que va représenter pour l’essentiel l’Alliance syndicaliste (AS). À côté de ces deux structures existent ou gravitent par ailleurs de nombreux groupes, collectifs ou revues.

L’élaboration d’un corpus politique spécifique à cet anarchisme renouvelé ne sera pas sans rencontrer les préoccupations d’un Daniel Guérin qui publie l’année suivante un livre au titre évocateur, _Pour un marxisme libertaire, représentatif de cette volonté d’en finir avec les totems et les tabous.

Ranger l’ORA ou l’AS (pour ne citer qu’elles) au rang de groupuscules serait méconnaître ou sciemment chercher à minorer le rôle qu’ont pu avoir ces organisations et celles qui leur ont succédé jusqu’à aujourd’hui.

Car elles ont multiplié les interventions et les campagnes. Elles ont participé activement à l’animation et la construction de structures associatives et syndicales – notamment au sein de la CFDT d’alors, mais aussi dans la CGT – et fait vivre dans des villes, des quartiers, des entreprises un combat anticapitaliste, égalitaire et autogestionnaire.

Il y eut forcément des erreurs d’analyse, des limites et des lacunes. Mais elles n’en ont pas moins créé de l’action collective, au-delà des rangs de leurs seuls adhérent.es, ont cherché à intervenir politiquement et influer sur les coordonnées sociales de la France contemporaine.

Sans cette recomposition née de 68 et la persistance d’un courant libertaire ancré dans les luttes sociales, farouchement attaché à leur auto-organisation, il n’est pas certain que nous aurions vu renaître une CNT vers 1995 ou s’affirmer de la même façon le syndicalisme alternatif des syndicats SUD. De même, la permanence d’un antifascisme radical est pour partie liée à cette histoire récente.

Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici d’annexer des mouvements sociaux autonomes et indépendants, dans leur fonctionnement comme dans leur orientation. Mais il s’agit par contre de rappeler que des libertaires et leurs organisations ont délibérément fait le choix de les construire, dans le respect scrupuleux de leur autonomie. Et continuent de le faire.

Le fil du temps

Et pourtant, lorsqu’on évoque l’extrême gauche des années 68, c’est la plupart du temps pour se concentrer sur les différentes déclinaisons du maoïsme ou du trotskysme et leur postérité. Pourquoi cette invisibilité ?

L’une des explications tient sans doute au modèle dominant de la gauche hexagonale, polarisée pendant plusieurs décennies par le PCF. Dans ce schéma, les « gauchistes » se situaient pour la plupart dans une logique de concurrence et de contestation de son espace partisan. Une telle posture stratégique fait de la tribune électorale une étape nécessaire.

Or cet espace-là le courant libertaire l’évite soigneusement, argumentant sur l’impasse et l’illusion du parlementarisme. Dès lors, il ne « compte » pas. Rétif aux velléités d’hégémonie, il est trop souvent considéré comme un cousin de famille éloigné, qu’on écoute distraitement. Ou bien comme un courant de pensée qui « flotterait » au-dessus de la mêlée sociale, condamné au commentaire.

Même dans Affinités révolutionnaires, livre d’Olivier Besancenot et Michael Löwy paru en 2014, qui veut dresser des ponts entre marxistes et libertaires, on peine à trouver mention d’un cadre organisationnel au-delà de la CNT espagnole des années 1930.

Alors reprendre langue avec cette histoire rouge et noir bien réelle, avec ses réalisations et ses débats, est important [3]. Pas seulement par curiosité ou acquit de conscience, mais bien pour la vivre au présent dans la période de recomposition que nous traversons.

N’insultons pas l’avenir. Différentes écoles et organisations, sociales et politiques, ont cherché les moyens de bouleverser l’ordre du monde : soyons attentives et attentifs à toutes.

Pour toutes celles et tous ceux qui se définissent aujourd’hui comme des militant.es de l’émancipation, gageons qu’il y a un intérêt à retrouver ce fil du temps qui court des libertaires de 68 à aujourd’hui.

Théo Roumier est syndicaliste et libertaire. Il tient le blog « À celles et ceux qui luttent et qui résistent ».

[1] Ce que confirme le récit de Pierre Peuchmaurd, Plus vivants que jamais_, réédité chez Libertalia. Même si, après le concert, un départ collectif vers les barricades a bien eu lieu.

[2] Éditorial de L’Insurgé n°8, juin 1968.

[3] La récente constitution d’un Fonds d’archives communistes libertaires, conservé au musée de l’Histoire vivante de Montreuil, ne peut qu’y inciter.

Des contributions pour alimenter le débat, au sein de la gauche ou plus largement, et pour donner de l’écho à des mobilisations. Ces textes ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Quand la Justice indispose le FN-RN

Loi Savin contre le voile dans le sport : en République, la liberté doit rester la règle !

Lutte contre l’antisémitisme : une proposition de loi scélérate