Jérôme Fourquet : « Une certaine élite a fait sécession »

Jérôme Fourquet met en lumière dans une note pour la Fondation Jean-Jaurès le repli des Français les plus riches dans un entre-soi confortable.

dans l’hebdo N° 1493 Acheter ce numéro

© CHRISTOPHE BRICOT/DPPI/AFP

Concentration dans les centres-villes, Paris en premier lieu, quasi-disparition des classes populaires parmi les élèves des grandes écoles les plus prestigieuses, ENA en tête, jusqu’à l’exil fiscal d’un certain nombre de familles… Tous ces phénomènes sont révélateurs du refus des élites françaises de participer à la solidarité nationale, qu’elle soit financière ou économique. Ce que Jérôme Fourquet caractérise comme une « sécession » dans une note pour la Fondation Jean-Jaurès. Le politologue montre comment ces élites ont tendance à vivre en « touristes dans leur propre pays » [1], prêts à pratiquer sans complexes le même genre de tourisme n’importe où sur la planète, afin d’éviter toute ponction fiscale sur leurs capitaux – voire de les faire bénéficier de rendements plus avantageux. Une tendance qui va en s’aggravant et rompt avec les anciennes valeurs de la bourgeoisie d’antan, et qui annonce un inévitable délitement de l’idée même de communauté nationale. A minima, le retrait assumé de la nation de cette petite coterie, pour mieux protéger sa fortune et ses privilèges.

Jérôme Fourquet : Je travaille sur ce sujet depuis un certain temps, et je pense que nombreux étaient ceux qui pressentaient les phénomènes que je décris. En approfondissant un peu la question, je suis arrivé à ce constat et j’ai choisi ce terme volontairement fort pour marquer les esprits. Je précise qu’il ne s’agit pas d’arriver à une vérité définitive qui vaudrait pour tous les individus appartenant aux classes favorisées, car tous ne concourent pas aux processus décrits. On constate cependant, dans de multiples registres, un processus qui a peu à peu abouti au fait que ces élites, ou catégories très favorisées, sont de moins en moins en phase (« en prise », dirait-on en mécanique) avec la réalité du pays et le vécu, les aspirations, les modes de vie de leurs concitoyens des classes moins favorisées. C’est pourquoi on peut avoir le sentiment qu’une partie de ces élites a fait sécession. Soit de manière assez discrète, en cultivant un entre-soi à l’écart du reste de la société ; soit d’une façon beaucoup plus visible, avec l’expatriation des foyers fortunés. Encore une fois, tous ne sont pas partis, bien entendu ! En réalité, il y a différents stades : d’abord une déconnexion, qui peut aller jusqu’à la sécession.

J’ajouterais ceci : dans certains quartiers populaires habités majoritairement par des personnes issues de l’immigration, on observe parfois des phénomènes de communautarisme qui peuvent se rapprocher de la sécession. Et beaucoup questionnent le « vivre-ensemble » à ce sujet. Mais on souligne plus rarement les processus de déphasage ou de découplage qui concernent, eux, le sommet de la pyramide.

Vous en venez à parler d’« écosystème »…

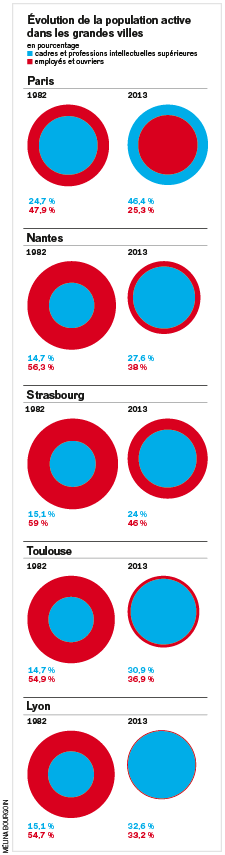

En fait, cette sécession peut se faire dans les esprits, où l’on veille à ses seuls intérêts, qu’ils soient financiers ou politiques (par des votes, des prises de position spécifiques), et ne plus se sentir redevables du reste du pays. Mais la sécession peut aussi être physique, comme on l’a vu avec les cas d’expatriation ou la constitution de quartiers entiers, voire de villes, où les catégories CSP + (cadres et professions intellectuelles supérieures, auxquels on peut ajouter une partie des commerçants, artisans et chefs d’entreprise) sont surreprésentées, parfois même majoritaires. Ces personnes vivent dans des « bulles », un véritable écosystème coupé du reste de la population. Dans notre note figurent ainsi les chiffres du dernier recensement à Paris : on est proche de 45 % de CSP+ sur l’ensemble de la ville. Et, dans les très chics VIIe, VIIIe et XVIe arrondissements, on atteint des taux de plus de 60 %.

Les mentalités, la façon d’être et l’état d’esprit de ces populations-là m’apparaissent extrêmement éloignés de ce que l’on peut ressentir ou vivre en province, ou même chez des gens qui habitent des quartiers au demeurant peu éloignés de ceux que je viens de citer. C’est pourquoi le terme « écosystème » me paraît parfaitement adapté pour décrire cette -séparation.

Certes, les élites n’ont sans doute jamais été totalement en phase avec le reste de la population ; néanmoins, par le passé, il existait un certain nombre de lieux, de moments ou d’institutions qui permettaient le brassage ou la coexistence avec le reste de la société. Ceux-ci ont disparu ou se sont fortement érodés. D’autre part, ce qui rend cette situation d’autant plus inédite, c’est que les volumes de ces populations sont parfois très importants. Or, ce n’est pas la même chose de faire partie d’une élite où – comme au début du XXe siècle ou il y a encore une quarantaine d’années – les gens issus de votre milieu privilégié ne sont que quelques dizaines sur un territoire donné, et le fait qu’il s’agisse de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d’individus, comme dans les arrondissements précédemment cités, avec une extension dans toute une partie des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Dans le premier cas, tout en ayant conscience de faire partie de l’élite, vous voyez ce qui se passe à côté ; mais, quand vous êtes si nombreux et concentrés, vous pouvez perdre de vue qu’il existe un autre pays. C’est la fameuse distinction entre la « France d’en haut » et celle « d’en bas » [2] !

Ce phénomène se produit-il dans d’autres pays industrialisés ?

Je pense qu’il s’agit d’un phénomène propre à toutes les démocraties occidentales et qui, sans aucun doute, a trait à la montée de l’individualisme et au développement de la mondialisation. Il y a aussi une autre notion, que j’emprunte à Emmanuel Todd : son dernier livre [3] comporte tout un chapitre consacré à ce qu’il appelle la « stratification éducative » que connaissent toutes les démocraties occidentales à un rythme plus ou moins rapide, avec une augmentation massive du niveau d’éducation et un accès important à l’enseignement supérieur. Mais cela a pour conséquence – a priori paradoxale – que ces sociétés se sont “restratifiées” sur ces bases-là davantage que sur des bases professionnelles. Vous avez ainsi les diplômés du supérieur, les bacheliers et ceux qui sont en dessous. Cela produit des effets majeurs, notamment chez les diplômés du supérieur, qui ont tendance à penser que l’ensemble de la société l’est, mais, surtout, que ce sont eux qui doivent avoir voix au chapitre.

Avec la mondialisation et l’individualisme, il y a la possibilité pour ceux qui sont bien dotés en capital culturel et financier de faire fortune, ici ou ailleurs, au-delà des frontières nationales éventuellement. Tout cela crée des fractures très profondes dans toutes les sociétés occidentales.

Et cela a des conséquences politiques…

En effet, ou plutôt des répliques en matière électorale, comme récemment avec le Brexit ou la victoire de Trump. De même, lors de l’élection présidentielle de 2017 en France, avec Macron contre Le Pen, c’est la variable sociologique en termes d’éducation qui est la plus discriminante, plutôt que la variable financière ou professionnelle. Ce qui conditionne tient davantage au niveau de diplôme qu’à la richesse.

J’ajoute que le sujet de notre étude n’est pas la question des inégalités, certes importantes, mais bien la distanciation ou l’autonomisation des élites par rapport au reste de la société, quel que soit le niveau des inégalités. Ces élites, qui vivent de plus en plus en vase clos, comprennent de moins en moins le pays et développent une idéologie assez commune, mais qui leur est propre, et qui n’a plus comme cadre référent le cadre national. Et ce dans toutes les sociétés industrielles, ou plutôt post-industrielles. D’où le succès relatif de propositions politiques qu’on peut qualifier de populistes, disant défendre le peuple contre les élites, notamment lorsqu’une bonne part de celles-ci donne le sentiment de se comporter comme des « touristes dans leur propre pays », pour reprendre l’expression de Thomas Frank.

Votre étude semble donc démentir radicalement la théorie du ruissellement des richesses, objectif souvent attribué à la politique macronienne…

Il s’agit de savoir si les plus riches, à qui on a diminué le poids de la fiscalité, notamment en supprimant l’impôt sur la fortune, vont véritablement, dans les années qui viennent, réinjecter ces milliards d’euros dans l’économie réelle. Il faudra demander cela aux « plombiers » de l’économie et vérifier ce qui ressort au bout des tuyaux. Mais on doit aussi observer les choses d’un point de vue sociologique. Ces gens vont-ils jouer au golf, s’acheter un yacht ou bien créer des boîtes, et donc de l’emploi ? C’est un vrai pari. À l’instar des déclarations de Bruno Le Maire, fin 2017, qui disait en substance : « On a fait notre part du job en baissant vos impôts ; on a fait la flat tax [taxe forfaitaire] à la française. À vous, messieurs les “premiers de cordée”, de faire votre part ! » En gros, il leur a dit que c’était à eux de renvoyer l’ascenseur !

Nous verrons. Je n’ai pas la réponse pour l’instant. Mais je sais que pas mal d’analystes, sur la foi d’exemples étrangers, ont tendance à dire qu’en général ça ne fonctionne pas très bien. En outre, une piste de réflexion de notre note est la suivante : à partir du moment où une bonne part des élites ne se sent pas forcément liée au reste du pays, jouer sur la corde du devoir civique ou du sentiment patriotique, comme le fait notre ministre de l’Économie et des Finances, est un pari peu sûr. Un bon indicateur sera de voir si les exilés fiscaux fortunés rentrent ou pas en France, et si le flux de ceux qui sortent se tarit ou non.

Je rappelle aussi que l’année dernière, au tout début de la campagne présidentielle, les levées de fonds des candidats à la primaire de la droite ont multiplié les dégustations de vin de Bordeaux pour Juppé ou les réunions d’avocats d’affaires et de « start-upers » pour d’autres à Genève, à Manhattan ou à Bruxelles. Et Emmanuel Macron s’est rendu six ou sept fois à Londres. Car tous savent bien que l’argent est là-bas, et il ne s’agit plus seulement de Yannick Noah ou de feu Johnny Hallyday, mais bien des gros bataillons de personnes susceptibles de donner de l’argent à des campagnes politiques. Nous ne parlons plus d’individus, mais bien d’un phénomène social.

On constate donc une rupture avec la solidarité nationale, mais aussi avec les valeurs nationales autrefois défendues par la bourgeoisie (comme le drapeau, la nation, etc.) et les valeurs chrétiennes, auxquelles adhérait l’élite par le passé.

Je n’ai pas trop développé ce point dans la note. Auparavant, il y avait le fameux adage « noblesse oblige », qui voulait que ceux qui avaient beaucoup reçu donnent davantage. Nous avions ainsi un patronat qui pouvait être dur, mais dont les valeurs étaient paternalistes. Cela a quasiment disparu avec le déclin du christianisme.

De même, il y avait une idéologie gaulliste, notamment chez les grands commis de l’État, qui travaillaient par exemple chez EDF, à la SNCF ou chez Elf, avec un caractère patriotique marqué. Et ceux-ci ne vivaient pas dans un entre-soi. Le fait que toutes ces grandes compagnies nationales aient été privatisées ou se soient très largement internationalisées contribue fortement à la démonétisation de cette culture ou de ces représentations traditionnelles.

Il en va de même dans le secteur bancaire, autrefois très lié à l’État. L’idéologie dominante a donc considérablement muté. Elle est, je crois, pour beaucoup de ces gens, devenue post-nationale. Et quelque part également post-chrétienne.

[1] Jérôme Fourquet emprunte cette formulation au livre de l’historien et journaliste états-unien Thomas Frank : Pourquoi les pauvres votent à droite. Comment les conservateurs ont gagné le cœur des États-Unis (et celui des autres pays riches), traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, Agone, 2008.

[2] Rappelons que le mot a été lancé par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de Jacques Chirac, au lendemain de la présidentielle de 2002, marquée par l’éviction de Lionel Jospin et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. La distinction a été ravivée en 2005, quand la « France d’en haut » a été sidérée par le résultat du référendum sur le Traité constitutionnel européen, supposé exprimer l’aspiration de la « France d’en bas ».

[3] Cf. Où en sommes-nous ?, Seuil, 2017.

Jérôme Fourquet Directeur du département « Opinions » de l’institut de sondages Ifop. Dernier ouvrage paru : À la droite de Dieu, Le Cerf (2018).

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »

Taxer les riches : Les Écologistes gagnent une bataille contre le gouvernement

« Les multinationales ont phagocyté de nombreux espaces, du politique à l’intime »