Omar Robert Hamilton : « Qu’on se souvienne que la révolution a été un espoir »

Dans La ville gagne toujours, Omar Robert Hamilton retrace le parcours de jeunes activistes égyptiens, de 2011 jusqu’à la dictature militaire. Un roman noir et vibrant.

dans l’hebdo N° 1495 Acheter ce numéro

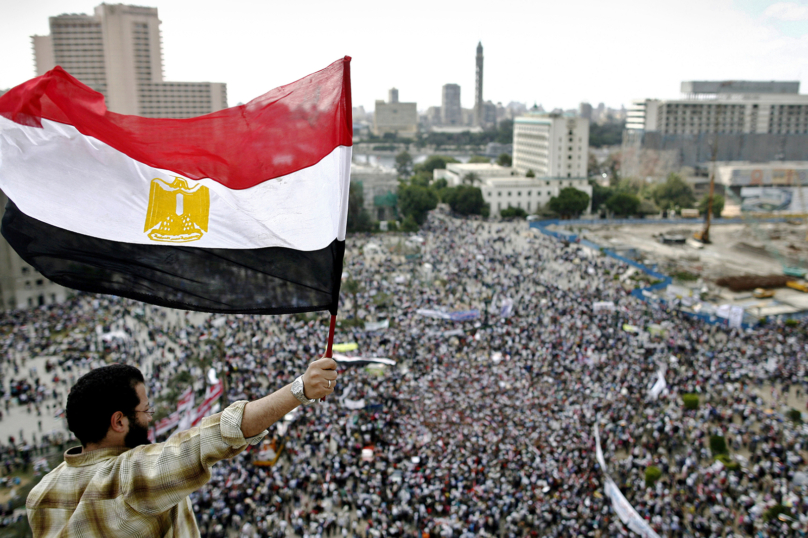

© MISAM SALEH/AFP

Le Caire, octobre 2011. Khalil, Mariam, Hafez et bien d’autres sont plongés dans la révolution qui, depuis son avènement le 25 janvier, bat encore son plein. Ce sont de jeunes activistes dont l’occupation première est de produire une contre-information sur les luttes et la répression. Khalil collecte des sons et réalise des émissions de radio en podcast sur Internet. Mariam aide aussi sa mère, médecin, en lui fournissant du matériel d’urgence.

La ville gagne toujours est d’abord un roman d’action, nerveux, foisonnant, au cœur de l’histoire en train de se faire. Contrairement à Fabrice del Dongo à Waterloo, les protagonistes jugent avec précision les événements, mais ils ne les maîtrisent pas pour autant. Au début, tout semble encore possible, tandis que l’amour de Khalil et Mariam est né dans ce tumulte enthousiasmant. Mais déjà quelques doutes se profilent. Dans la rue, la violence des forces de l’ordre tue trop de manifestants, parfois encore enfants, laissant leurs familles dans l’absolu chagrin. Régulièrement, le roman interrompt sa narration pour laisser place au portrait d’un de ces parents de « martyrs », pour qui la révolution est désormais synonyme de deuil.

Parmi les activistes, des interrogations sur ce qu’ils auraient dû mieux faire surgissent. Et la perspective de l’élection présidentielle à venir est vécue par beaucoup comme un piège : « Comment est-ce qu’on peut voter quand l’armée contrôle les circonscriptions et les bureaux de vote, quand les Frères distribuent gratuitement de la nourriture dans tout le pays ? C’est une mascarade, et voter lui donne de la légitimité. »

Ainsi, La ville gagne toujours n’a rien d’une hagiographie. Il s’agit avant tout de mettre au jour le rôle de ces militants dans la révolution, d’offrir un regard sur leur personnalité et leurs espoirs, tout en racontant comment ils en sont sortis perdants, souvent dans le sang et les larmes. Avec eux, Omar Robert Hamilton réussit à incarner son récit, scandé par les grands événements des années suivant la révolution, jusqu’au coup d’État de l’armée et l’instauration du régime dictatorial du maréchal Al-Sissi. S’y insère aussi une réflexion politique, dénuée d’angélisme mais ne réduisant jamais l’analyse à la seule « menace terroriste islamiste ».

C’est d’écriture que nous avons voulu d’abord parler avec ce jeune écrivain (34 ans), qui partage sa vie entre l’Égypte et les États-Unis, où il est né. La ville gagne toujours était loin d’être un pari réussi d’avance, le roman aurait pu sombrer dans l’académisme ou la « world fiction » consensuelle. Au contraire, Omar Robert Hamilton livre ici une œuvre vivante, dont la langue, à la riche palette, est fort bien rendue par la traduction de Sarah Gurcel.

La ville gagne toujours est votre premier roman, et même votre premier livre. Qu’aviez-vous fait auparavant ?

Omar Robert Hamilton : J’ai tourné des films en indépendant, en Égypte et en Palestine. J’ai d’abord réalisé trois courts-métrages de fiction. Et pendant la révolution, de 2011 à 2013, des documentaires. À partir de 2013, après le coup d’État des militaires, il est devenu impossible de filmer.

Pourquoi avoir choisi la forme romanesque ?

Je savais qu’il serait impossible de réaliser un long-métrage sur la révolution, même si les images que j’avais tournées avec des amis constituaient un fonds d’archives important. Malgré cette impossibilité de filmer, j’ai commencé à rédiger un scénario. Mais je me suis rendu compte que j’écrivais en réalité un texte littéraire. C’est ainsi que je me suis lancé dans ce roman. J’ai pris conscience que l’écriture romanesque me permettait de bien mieux contrôler la manière de développer l’histoire que je voulais raconter. Le roman confère beaucoup de liberté. On peut y exprimer une grande subjectivité et en même temps prendre du recul à la façon d’un historien. Mais aussi y faire figurer les réseaux sociaux et Internet. Et travailler une forme poétique.

Aviez-vous des références littéraires pour écrire ce livre ?

Quand j’ai commencé, j’ai cherché des modèles. J’ai beaucoup lu mais, au fur et à mesure de mes lectures, j’ai eu peur que mon style se mette à changer et j’ai craint de copier Faulkner – ce qui eût été un peu ennuyeux… J’ai arrêté ces lectures compulsives. J’avais tout de même deux références en tête : Hommage à la Catalogne, de George Orwell [cité dans le roman, NDLR], et Les Mandarins, de Simone de Beauvoir, qui n’est pas dénué d’échos avec ce qui s’est déroulé en Égypte.

En outre, techniquement, je me suis souvent demandé, en cours d’écriture, ce qu’il était utile ou non de dire. Or, Les Mandarins, très fourni en détails, m’incitait à développer les descriptions quand elles se justifient.

Quel a été le problème d’écriture le plus difficile à surmonter ?

Le plus compliqué a été d’articuler les événements, forcément collectifs, les manifestations, les mouvements de masse, etc., et la singularité des personnages. Chacun doit avoir une personnalité propre, avec suffisamment de profondeur. J’ai dû trouver le bon équilibre par rapport à ces deux dimensions, individuelle et collective.

Le roman se présente en trois parties, intitulées « Demain », « Aujourd’hui » et « Hier ». Pourtant, l’action va d’octobre 2011 à 2014. Pourquoi ce retour en arrière dans les titres ? Et pourquoi, dans la troisième partie, le narrateur parle-t-il à la première personne du singulier, alors qu’il est omniscient dans les deux autres ?

Au début du roman, les personnages forment un bloc. Ils disent « nous ». Ils parlent de « notre » nation, de « notre » société. Il y a une unité. Ils sont aussi pleins d’espoir et sont donc tournés vers le futur. D’où l’intitulé de la première partie, « Demain ». Mais, au fur et à mesure que se déroulent les événements, la révolution échouant et la dictature militaire étant établie, les personnages sont de plus en plus isolés. Le « nous » a cédé la place au « moi ». C’est pourquoi je suis passé au « je » dans la dernière partie, dans laquelle la situation politique atteste d’une totale régression. D’où ce titre, « Hier ».

Khalil, le narrateur de la troisième partie, est d’une noirceur et d’une amertume absolues une fois le coup d’État du maréchal Al-Sissi accompli. Pourquoi ?

Il y a eu une génération qui a contribué à la révolution et a cru que le changement était possible. Aujourd’hui, on se retrouve avec une génération plus jeune encore qui est totalement désillusionnée, sans espoir. C’est un constat que l’on peut faire en Égypte, mais il se vérifie hélas dans de nombreux endroits du monde. Cela dit, même si la situation est effectivement déplorable, il reste encore le choix de continuer à se battre.

Mais ne ressentez-vous pas une responsabilité en tant que romancier ? Opter pour une fin en forme de constat sans aucune perspective n’est pas anodin…

En effet, il aurait été possible de suggérer une voie plutôt que de m’en tenir à un constat peu réjouissant de la situation. Mais j’ai estimé qu’il y avait une nécessité à ce que ce roman s’achève sur cette note-là. Je travaille aujourd’hui à un nouveau projet, qui sera une sorte de suite à ce livre. Mais, avec La ville gagne toujours, ma responsabilité de romancier réside dans le fait que je veux qu’on se souvienne que la révolution a été une période pleine d’espoir. C’est cela qui compte avant tout à mes yeux. Parce qu’en Égypte, aujourd’hui, cette idée-là n’est plus évidente.

En France, certains ont accueilli favorablement le coup d’État parce qu’il écartait du pouvoir les islamistes. Il y a quelques mois, le maréchal Al-Sissi a été reçu en grande pompe par le président français. Or, dans le roman, on ressent nettement que la situation s’aggrave sous le joug des militaires, même si elle n’était pas très brillante sous Mohammed Morsi et les Frères musulmans…

Oui, c’est bien pire aujourd’hui. Les militaires sont partout et gèrent tout : la vie politique, civile et économique. Les hauts gradés s’enrichissent. La répression n’a jamais été aussi large et violente. Au moment de la prise de pouvoir d’Al-Sissi, 900 personnes ont été massacrées, les meurtres ont continué, et les droits de l’homme sont en permanence bafoués. Pourtant, il est reçu par de nombreux dirigeants dans le monde, en particulier en France, en effet, ou aux États-Unis. On lui vend quantité d’armes au nom de la lutte contre le terrorisme, alors qu’il est lui-même le ferment du terrorisme, notamment en réprimant dans le sang les Frères musulmans. C’est ainsi qu’un dictateur devient l’allié de l’Occident…

(Traduction : Marine Vauchère)

La ville gagne toujours, Omar Robert Hamilton, traduit de l’anglais (États-Unis) par Sarah Gurcel, Gallimard, 346 p., 21 euros.

Pour aller plus loin…

« Je viens d’un pays qui n’existe plus »

« Lundi, ils nous aimeront » : la liberté avant tout

« Que peut Littérature quand elle ne peut ? », éloge de la relation