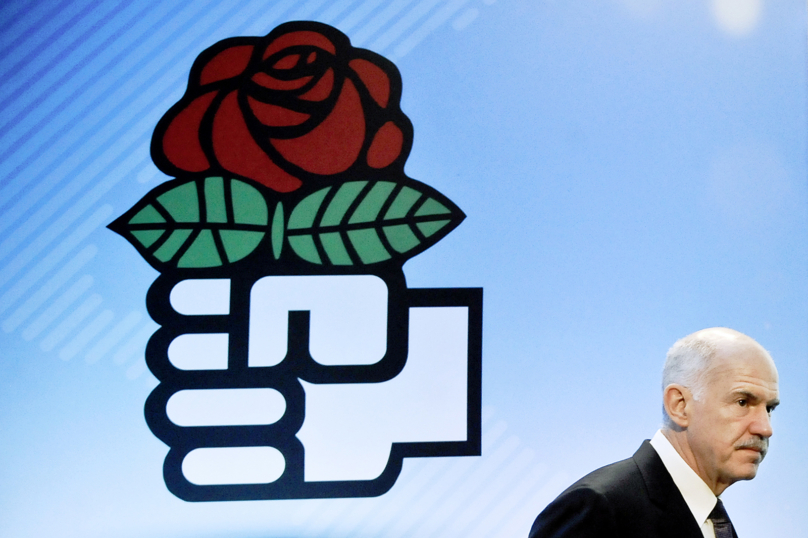

La tragédie grecque d’une famille politique

Les partis socialistes sont-ils voués au sort du Pasok, en Grèce, miné par les compromissions avec le néolibéralisme et disparu du paysage ? Seuls quelques-uns, en Espagne, au Portugal ou au Royaume-Uni semblent vouloir inverser le destin.

dans l’hebdo N° 1542 Acheter ce numéro

Traverser le quartier populaire d’Exarchia, au centre d’Athènes, connu pour ses squats et une importante concentration d’activistes d’extrême gauche, réserve une surprise au visiteur. Sur près de cinquante mètres, l’une des artères principales, aux murs couverts comme tout le quartier de graffitis et d’affiches gauchistes, semble soudain en état de siège, avec une imposante rangée de policiers en tenue antiémeute. Le quidam de passage s’inquiète un instant… avant de découvrir que ce déploiement de force est dédié à la protection du siège national et historique du Pasok, le parti socialiste grec, au pouvoir presque sans discontinuer entre 1981 et 2004. Une protection 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Totalement déconsidéré par les politiques austéritaires qu’il a mises en place après le déclenchement de la grave crise économique qui a frappé le pays (bientôt mis sous tutelle par la troïka, c’est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne), le parti a ensuite été éclaboussé par de nombreux scandales de corruption touchant ses dirigeants. Surtout, le gouvernement Pasok a laissé la banque états-unienne Goldman Sachs, rouage central de la crise financière mondiale, maquiller les comptes publics du pays. Aux élections de mai 2012, le parti perd les trois quarts de ses sièges au Parlement, et ne rassemble plus que 6 % des voix aux législatives anticipées de 2015, tandis que Syriza, la formation d’Alexis Tsipras, remporte une victoire historique avec un programme s’engageant à tenir tête à la troïka.

L’exemple du naufrage de la social-démocratie grecque pourrait être considéré comme marginal et contraint par l’Union européenne (UE). Pourtant, le Pasok, créé par Andréas Papandréou à la chute de la dictature des Colonels, en 1974, peut à bon droit résumer les dérives de la social-démocratie en Europe, d’abord élue sur un programme keynésien avant de se diriger graduellement vers le social-libéralisme et d’accompagner l’offensive néolibérale.

Le naufrage grec aurait donc dû constituer un enseignement, mieux, alerter les autres formations sociales-démocrates européennes. Il n’en a rien été. Bon nombre d’entre elles, si elles n’ont pas eu à affronter d’aussi graves difficultés économiques, ont suivi la même voie. Au prix d’un accroissement démesuré des inégalités sociales au sein de chacune de leurs nations, notamment en France (1). Les partis socialistes, travaillistes ou sociaux-démocrates européens ont justifié cette ligne d’abandon de leurs principes fondateurs, voire de leur raison d’être, par l’évolution du capitalisme globalisé et la promotion du libre-échange généralisé par l’UE. Or il est un signe révélateur de leur absence de volonté d’y résister. Vieille de plus d’un siècle, créée en 1951 dans sa forme actuelle, l’Internationale socialiste (IS) élit régulièrement son président, un poste certes honorifique mais à forte valeur symbolique et politique. Reconduit à deux reprises depuis 2006, c’est Giórgos Papandréou, dernier Premier ministre socialiste grec (2009-2012), qui préside l’héritière de la prestigieuse Deuxième Internationale, incarnation des compromissions les plus déshonorantes sur le continent et du refus de toute velléité de résistance à l’offensive néolibérale…

Au-delà de la personnalité du leader grec, les socialistes, aux quatre coins de l’Europe, ont cessé peu à peu, dans leur pratique du pouvoir, de maintenir un rapport de force face au patronat. Le premier d’entre eux à emprunter délibérément cette voie a été à l’évidence le Labour au Royaume-Uni. Après des années de gouvernements conservateurs (Thatcher puis Major) qui avaient consciencieusement détruit une bonne part des conquêtes sociales de l’après-guerre, le New Labour de Tony Blair accède aux responsabilités non en rompant avec les politiques précédentes des tories, mais au contraire en les poursuivant, avec un léger vernis social. Après plus de dix ans au pouvoir, le parti sort totalement déconsidéré lui aussi…

Les années 2000 sont sans aucun doute l’époque des plus importants reniements des sociaux-démocrates européens. L’adoption de la directive Bolkestein (du nom du libéral néerlandais sévissant encore aujourd’hui dans les couloirs de Bruxelles), amendée à la marge mais réduisant les droits des travailleurs par leur mise en concurrence sur tout le continent, et les réformes Schröder-Hartz en Allemagne, amputant les allocations des chômeurs et les contrôlant sans relâche, à quoi s’ajoute la possibilité d’embaucher des personnes dans la précarité la plus totale pour des salaires indignes, en sont quelques exemples. Même en Suède, où ils ont gouverné durant la plus grande partie du XXe siècle, bénéficiant longtemps d’un rapport de force favorable vis-à-vis du patronat, les sociaux-démocrates ont mené des réformes libéralisant le marché du travail et privatisant bon nombre d’entreprises et de services publics.

Pour presque tous les partis sociaux-démocrates européens ayant gouverné, la liste des compromissions est longue. L’Italie illustre ce naufrage. Le vieux Parti socialiste rescapé de la scission de Livourne en janvier 1921, quand son aile gauche adopte les « 21 conditions » de Lénine et forme le PCI, tiendra longtemps des positions radicales pour ne pas prêter le flanc aux vives critiques des communistes. Bettino Craxi, son leader, n’abandonnera ainsi le symbole de la faucille et du marteau qu’en 1976. Mais en 1983, devenu le premier président du Conseil socialiste de l’histoire italienne, Craxi attaque d’emblée les conquêtes du mouvement ouvrier de l’après-guerre avec une série de « réformes », dont la plus emblématique est celle qui cesse d’indexer les salaires sur l’inflation, début d’un décrochage important du pouvoir d’achat des salariés transalpins.

Le PSI devient alors l’un des rouages centraux du système politique en tant qu’allié principal de l’incontournable Démocratie chrétienne (DC), qui dirige le pays depuis la Libération. Et c’est avec la DC qu’il s’écroule lors de la succession d’enquêtes dites « Mains propres », à partir de 1992, qui révèlent le système généralisé de corruption des partis au pouvoir. Ramené à 1 % ou 2 % aux élections nationales, le PSI va jusqu’à rallier Berlusconi – longue tradition anticommuniste oblige. Mais, sur sa gauche, le PCI rompt avec le communisme au moment de la chute du mur de Berlin en 1989. Il se refonde en 1991 en Parti démocratique de la gauche (PDS), ralliant peu à peu la famille sociale-démocrate, ce qui lui permet d’accéder enfin au pouvoir. Le PDS suit alors une inflexion idéologique semblable à celle du PSI en son temps, se recentrant par étapes, comme l’évolution de son intitulé en témoigne, devenant d’abord les Démocrates de gauche, puis simplement le Parti démocrate (PD). Au début des années 2010, un de ses dirigeants, Matteo Renzi, ancien démocrate-chrétien, acquiert une place de plus en plus importante en se faisant le champion d’une ligne de rupture avec les origines et principes issus de la tradition communiste italienne. Il reprend en quelque sorte la stratégie de Tony Blair, transformant finalement sa formation politique en « parti attrape-tout ».

Président du Conseil de 2014 à 2016, champion des privatisations, Matteo Renzi reste dans les mémoires pour son fameux « Jobs Act », loi qui détricote entièrement le droit du travail, en particulier en supprimant les contraintes imposées au patronat pour licencier. Sorte de clone de Manuel Valls en France, Matteo Renzi se vante de ce Jobs Act, qui est une sorte de préfiguration de la loi El Khomri en France. Le PS français connaîtra finalement, avec quelques mois de retard, la même évolution que le PD italien.

Si l’on s’interroge sur l’éventuelle disparition de la social-démocratie, sans préjuger de l’avenir, il semble bien qu’elle emprunte dans de nombreux pays la voie de la « pasokisation », c’est-à-dire une marginalisation électorale due essentiellement au reniement de ses principes idéologiques fondateurs. Mais il est néanmoins une poignée de nations où les sociaux-démocrates paraissent en mesure de se relever d’un déclin a priori inexorable, lorsque leurs partis ont été le plus loin dans les compromissions. Soit en proposant de renouer avec une politique redistributive et donc de rétablir, une fois au pouvoir, un rapport de force en faveur des classes populaires – à l’instar du Labour de Jeremy Corbyn, qui a quintuplé le nombre d’adhérents du parti et l’a relevé du marasme dans lequel il se trouvait en rompant clairement avec la ligne blairiste. Soit en constituant des alliances sur sa gauche, faisant front (autant que possible) contre les politiques néolibérales dictées par l’Union européenne.

L’Espagne (où le PSOE s’est allié à Podemos) et plus encore le Portugal (avec un gouvernement socialiste soutenu, sans participation gouvernementale, par les formations de gauche de la gauche) sont assurément les deux pays où la social-démocratie a choisi cette voie, rompant avec la stricte application des mesures austéritaires imposées par Bruxelles.

Renouer avec le cœur de leur projet fondateur de transformation sociale et d’émancipation, qui les a portés au pouvoir durant des décennies, devrait permettre aux sociaux-démocrates non seulement de retrouver une forte adhésion populaire, mais aussi de mettre un terme à une certaine schizophrénie de leurs dirigeants, qui mettaient en œuvre, une fois au pouvoir, une politique largement en opposition avec leurs engagements. Sauf à vouloir continuer dans la voie de la « pasokisation ».

(1) Cf. la note du politiste (et sondeur) Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean-Jaurès, « Quand les classes favorisées ont fait sécession », et son entretien dans Politis n° 493 du 7 mars 2018.

Pour aller plus loin…

Face à la crise budgétaire, François Bayrou fait du flou avec du vide

« Les candidats de gauche des villes du Grand Paris doivent faire un programme commun »

Ciblés par la droite, les écolos cherchent un chemin sécuritaire