Aux sources du capitalisme européen

TRIBUNE. Michel Husson relève les apports du second tome du Premier Âge du capitalisme, de l’historien Alain Bihr. La guerre, démontre l’auteur, « est inhérente à ce capitalisme mercantile engagé dans la première mondialisation ».

Alain Bihr continue l’entreprise entamée il y a six mois, avec la publication du tome 2 de son histoire du Premier Âge du capitalisme qu’il fait aller de 1415 à 1763. La principale thèse du premier tome (L’expansion européenne) était que cette expansion, commerciale et coloniale, aura été une condition essentielle de l’émergence du capitalisme en Europe occidentale (1).

Le deuxième tome, sous-titré La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme (2) poursuit l’analyse du développement interne du capitalisme au centre, en articulant les déterminations économiques, sociales et politiques.

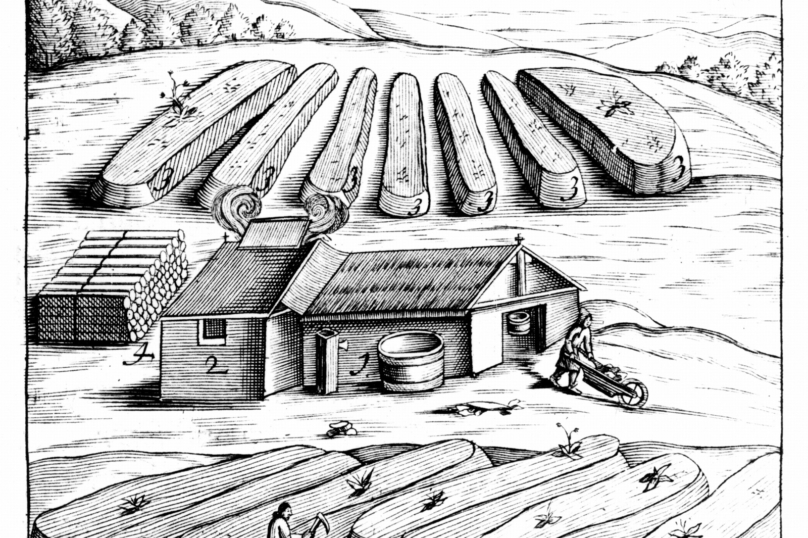

La première partie analyse le « parachèvement des rapports capitalistes de production » fondé sur l’accumulation de capital-argent dans les activités commerciales et financières, combinée avec un lent essor du capitalisme industriel. Dans un chapitre passionnant, Bihr identifie de premières formes d’automatisation, soit par mécanisation (par exemple les scieries) soit par « chimisation » dans le cas notamment de la production de salpêtre, nécessaire à la fabrication de la poudre pour les armes à feu. Mais il ne s’agit que des balbutiements d’une proto-industrialisation.

Il s’agit encore d’un protocapitalisme, qui reste dominé par les principes du mercantilisme. C’est la doctrine et la politique économique de l’absolutisme. Mais c’est aussi, selon Bihr, l’expression de la prédominance grandissante des intérêts économiques capitalistes, principalement ceux du capital marchand.

La deuxième partie montre pourquoi la guerre est inhérente à ce capitalisme mercantile engagé dans la première mondialisation. Bihr étudie les bouleversements sociaux et politiques qui conduisent progressivement d’une « société d’ordres » à une société de classes. Le clergé est alors « puissant mais divisé », la noblesse « entre déclin et renouvellement », tandis que la bourgeoisie montante reste « dominée ». La base sociale de l’absolutisme se décompose peu à peu, et les révolutions bourgeoises éclatent. Mais le récit de Bihr est bien éloigné d’un marxisme mécanique et il insiste au contraire sur les paradoxes de ces révolutions : désunion de la bourgeoisie et marché de dupes pour leurs soutiens populaires ou petit-bourgeois.

La troisième partie est consacrée à la formation du « système d’États européens », et cette appellation souligne l’approche originale de Bihr, qui ne se satisfait pas d’une simple juxtaposition des processus nationaux. On voit ici la solide cohérence de son analyse : c’est en effet les rivalités entre les États absolutistes pour la conquête du monde qui font que leur transformation en États capitalistes s’effectue selon une hiérarchie mouvante et conflictuelle. Si on pense à l’Europe contemporaine, on se dit que cette approche conserve toute son actualité.

C’est peut-être la quatrième partie qui est la plus stimulante, parce que Bihr y analyse l’impact des transformations politiques et économiques sur les représentations et les réalités sociologiques. Le rôle de la réforme et des Lumières est mis en balance avec l’émergence de ce que Bihr appelle l’individualité assujettie : « Ce sont les rapports réifiés et abstraits dont il est dépendant qui prescrivent à l’individu d’être autonome, de faire preuve d’autonomie ». Cette partie finale est importante en ce qu’elle propose une généalogie d’un individualisme adéquat au fétichisme du capital. Elle contient par ailleurs une discussion détaillée des thèses de Max Weber dans L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme. Bihr en souligne les ambiguïtés, dans la mesure où Weber oscille entre une interprétation « matérialiste » et une interprétation « spiritualiste ». Sans nier l’importance du « facteur subjectif », Bihr se refuse à penser qu’il serait « autonome, voire extérieur à l’ordre économique lui-même ». Voilà un autre point de méthode qui pourrait être appliqué aux analyses du capitalisme contemporain qui font jouer un rôle central à la « confiance ».

Dans sa conclusion, Bihr explicite sa méthode et fournit ainsi un précieux guide de lecture. Son objet est une période historique de transition où « partout, à tous les niveaux, c’est le règne du double, de l’ambivalence, de l’ambiguïté, de l’ancien qui n’en finit pas de mourir et du nouveau qui peine à naître. » C’est pourquoi il est nécessaire d’opérer un va-et-vient entre une approche « analytico-régressive » qui part du point d’arrivée (le capitalisme constitué) pour remonter au point de départ (la société féodale) et une approche « historico-génétique » qui suit l’ordre chronologique (ces termes sont empruntés à Henri Lefebvre). C’est en fin de compte ce qui fait l’intérêt – et l’actualité – de l’ouvrage de Bihr : il nous accompagne dans un voyage aux sources du système dans lequel nous essayons de vivre.

(1) voir notre précédente recension : « Comment est né le capitalisme », Politis.fr, 27 septembre 2018 et cette présentation de l’auteur : Alain Bihr, « La mondialisation a permis de donner naissance au capitalisme », À l’encontre, 21 septembre 2018.

(2) Alain Bihr, Le Premier Âge du capitalisme (1415-1763). Tome 2 : La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Éditions Page 2 (Lausanne) & Syllepse (Paris). À commander ici.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »