L’adieu aux armes

L’image du citoyen fusil en main a parsemé l’histoire des luttes sociales depuis la Révolution française jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Avant le durcissement de la législation et l’avénement des partis.

dans l’hebdo N° 1543 Acheter ce numéro

L’échec de la Commune, l’insurrection la plus fortement armée du XIXe siècle, semble signer l’adieu aux armes de la constellation révolutionnaire, qui, sous la IIIe République, optera résolument pour le bulletin de vote ou la grève générale. Ce faisant, le citoyen insurgé exerçant directement sa part de souveraineté un fusil à la main – incarnation de la République démocratique et sociale depuis 1792 – est aussi promis à l’effacement. Pourtant, les armes à feu ne disparaissent pas des luttes et des horizons. Leur prise cesse d’être une évidence pour se transformer en une énigme constamment réinterrogée : comment faire la révolution face à une République qui maintient implacablement l’ordre avec, en dernier recours, une armée de conscrits ? La présence des armes dans l’espace public, et partant en politique, est accentuée par une législation très libérale, garantissant peu ou prou depuis 1885 la possession et le port des armes individuelles, au nom de la mémoire de l’abolition des privilèges.

Au-delà de l’autodéfense, l’adieu à l’insurrection lui-même est tardif, incertain, heurté – « bulletin de vote ou fusil, peu importe », affirment par exemple les guesdistes à l’orée du XXe siècle. Il faut attendre les années 1910 pour voir décroître significativement le poids des armes au sein des mouvements révolutionnaires, entre l’insurrection qui s’en va et le développement des « hommes de confiance » – le service d’ordre de la SFIO, qui se révèle plus efficace que le « citoyen Browning » pour tenir la police à distance. Ce premier service d’ordre moderne souligne l’entrée dans l’ère des organisations, avec son exigence de discipline militante. Ce faisant, une certaine idée libertaire du citoyen combattant s’efface, et avec elle un pan de la mémoire vive de la Sociale.

Durant l’entre-deux-guerres, l’essor du communisme parachève cette rupture. Certes, l’insurrection armée léniniste, selon le modèle de la révolution d’Octobre, devient l’horizon impératif du PCF, tandis que la riposte antifasciste pose la question de l’autodéfense, particulièrement après le 6 février 1934. Perpétuellement invoquées, les armes peinent cependant à se matérialiser dans l’action. Hors quelques événements comme la fusillade de la rue Damrémont à Paris en 1925 face aux nationalistes, ou encore les affrontements du 9 février 1934 contre la police – les plus intenses échanges de tirs dans la capitale depuis la Commune –, les armes sont en retrait, tant elles restent des objets indisciplinants à même de tourmenter la stricte discipline d’un PCF bolchevisé. De surcroît, la législation se durcit, rendant de plus en plus pénalement risquées la possession et la prise d’armes, pour le porteur comme pour l’organisation. En 1939, les décrets Daladier, rompant avec le plus que séculaire héritage révolutionnaire, procèdent à une inversion de la norme, socle de notre législation actuelle : être armé devient l’exception et non un droit.

La charge souveraine de l’arme ne se relève pas de ce bannissement de l’espace public. Mais des années 1880 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les armes en lutte sociale ont porté la capacité d’agir, la souveraineté politique et le chaos – le propre des brèches révolutionnaires.

Éric Fournier Maître de conférences au Centre d’histoire du XIXe siècle de l’université Paris-I. Auteur de La Critique des armes. Une histoire d’objets révolutionnaires sous la IIIe République, Libertalia, 496 pages, 20 euros

Pour aller plus loin…

Inéligibilité pour Marine Le Pen : séisme extrême

La condamnation de Marine Le Pen est celle d’un système

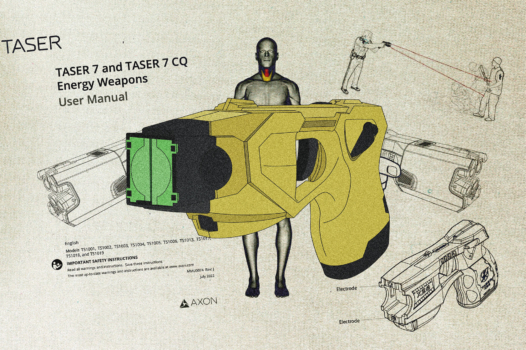

Torture : Amnesty dénonce les dérives du Taser