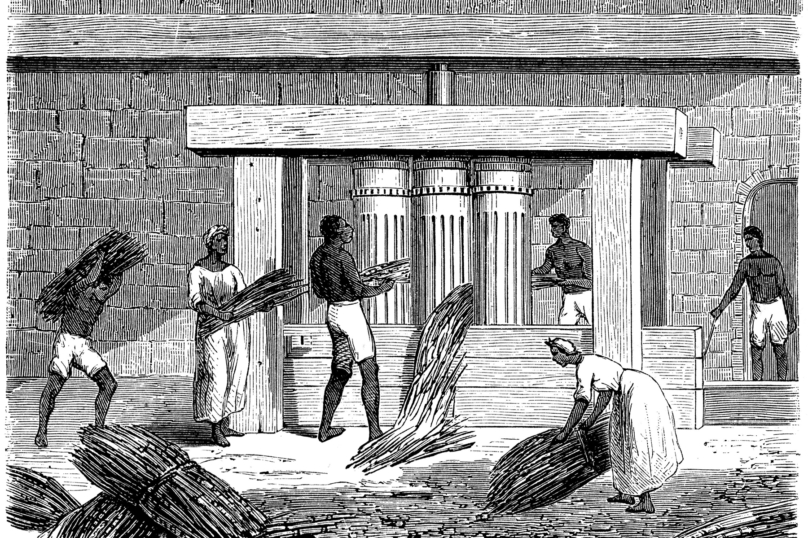

Les plaies sucrées de la Martinique coloniale

Même s’il ne reste plus qu’une seule usine sur l’île, au capital largement public, le sucre de canne continue d’incarner l’histoire d’un peuple issu de l’esclavage et de l’exploitation.

dans l’hebdo N° 1591 Acheter ce numéro

Le 25 mai 2018, l’activiste panafricaniste Kémi Séba (1), accompagné de militants indépendantistes, envahit le célèbre centre commercial martiniquais Génipa. Le leader est connu pour ses positions racialistes et antisémites décomplexées. Cette fois, le groupe vient s’emparer de sacs de sucre car, disent-ils, « le sucre de canne est rouge du sang de nos ancêtres esclaves » (2). C’est pour eux une manière d’alerter l’opinion et de s’attaquer à la toute-puissance des békés (descendants des premiers colons). Le geste relève du contre-sens historique exemplaire. En Martinique, le sucre de canne est aujourd’hui produit par la dernière usine sucrière en activité, Le Galion. Son nom est déjà tout un symbole puisqu’il évoque les navires de commerce entre l’Espagne et l’Amérique. D’ailleurs, tout sur cette île rappelle le douloureux passé des plantations. La traversée des terres intérieures et les immenses champs de canne à sucre, les vestiges des grandes habitations esclavagistes, les rues et les villages parsemés de mémoriaux. Sur le chemin vers Trinité, partie atlantique de l’île, trône cette dernière usine de sucre. Elle fait travailler aujourd’hui près de 80 personnes en moyenne, 110-120 en saison de récolte. Une tonne de canne donne seulement 80 kilos de sucre, c’est peu et il faut tenir face à la concurrence des distilleries, car le rhum est plus rentable. L’année dernière, les chiffres n’ont atteint que 30 % de l’objectif. La survie de l’usine est très incertaine (3).

L’histoire du Galion remonte au XVIIIe siècle. C’est alors une habitation qui appartient à l’une des plus riches familles, les Dubuc, famille de colons implantée en Martinique depuis 1657 et enrichie sur fond de commerce triangulaire et d’esclavage. On compte à l’époque 456 sucreries sur l’île. Celle-ci change de mains au XIXe siècle pour aboutir dans celles d’Eugène Eustache, recruté comme matelot sur un navire négrier et qui finit par se fixer à Saint-Pierre et par s’y enrichir. C’est lui qui fait construire une « usine » proprement dite, moderne, vers 1861, en pleine période d’industrialisation. L’enjeu est important car on rappelle rarement que l’une des raisons de l’abolition concédée par la métropole en 1848 est économique. À cette date, les plantations apparaissent comme coûteuses et dépassées. La colonie martiniquaise ne peut plus faire valoir son monopole de fournisseuse de sucre, car la betterave métropolitaine la concurrence durement. Si l’abolition est concédée, c’est donc moins par souci de justice sociale que par désintérêt de la métropole, qui n’en tire plus profit (4).

L’île traverse sa première grave crise sucrière en 1884. Eustache est mort, la gestion de son empire est aux mains d’Émile Bougenot, son gendre, ingénieur né en Côte-d’Or, une des figures les plus importantes de l’histoire industrielle martiniquaise. À ce moment, l’usine compte 21 sites. La crise est due à un problème mondial de surproduction de sucre ; l’entreprise évite la catastrophe économique en payant moins son personnel. En 1900, une immense grève permet de rétablir les salaires. D’autres crises font plonger les affaires par la suite, accompagnées d’autres grandes grèves, comme en 1933-1935 (5). Le nombre de sucreries s’effondre progressivement sur l’île faute de débouchés pour le sucre comme pour le rhum, et bientôt face à la substitution progressive de la banane au sucre au début des années 1960.

L’usine est sauvée en 1984 par une forme de collectivisation, reprise par la Saem-PSRM (6), où l’argent public représente 80 % ; une responsabilité désormais partagée avec le grand groupe privé La Martiniquaise, entré dans le capital en 2002. En 2013, la suppression des quotas sucriers, donc des prix garantis, accélère la crise. Tout se conjugue : la concurrence étrangère, le retard des aides économiques européennes et la pénurie de cannes, notamment due aux conditions climatiques mais aussi à des mauvaises herbes contre lesquelles le pesticide requis a été interdit.

Que dire dans ce contexte du geste de Kémi Séba ? S’agit-il ici vraiment d’attaquer le pouvoir des békés ? Pourtant, de capital majoritairement public, l’usine n’est pas dans leurs mains. On peut même considérer qu’elle est le symbole – aujourd’hui très fragilisé – d’une réappropriation par des descendants d’esclaves. Kemi Séba ou l’art du grand n’importe quoi idéologique contre l’histoire.

(1) Connu comme fondateur de la tribu Ka, dissoute pour haine raciale.

(2) Affaire relatée ici : https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/activiste-kemi-seba-manifestants-ont-envahi-hypermarche-du-groupe-bernard-hayot-592747.html

(4) Lire D’une abolition l’autre, Myriam Cottias, Agone, 1998.

(5) http://etabs.ac-martinique.fr/hnero/rhum/histoireusine.htm

(6) Société anonyme d’économie mixte de production sucrière et rhumière de la Martinique.

Pour une série très complète sur le sucre, son histoire et les récupérations politiques de la part de Kemi Séba, lire la série d’articles de Zaka Toto sur le site de la revue Zist.

Compenser l’hégémonie pesante d’une histoire « roman national » dans l’espace public, y compris médiatique ? On s’y emploie ici.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Une histoire des « sanctions ordinaires »

La Marche pour l’égalité et contre le racisme ? Je ne connais pas !

Lip : 50 ans après la lutte, se souvenir des possibles