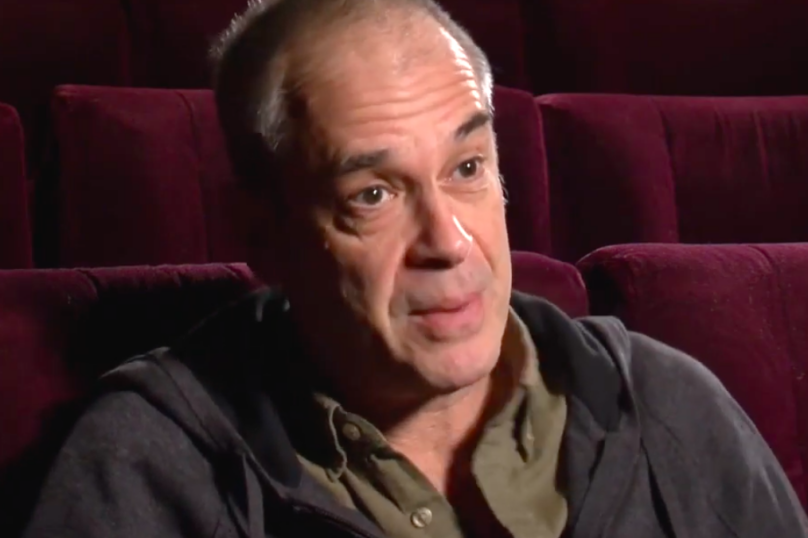

Jean-Christophe Klotz : quand tombe le costume de journaliste

Cinéaste engagé sans être militant, auteur de plusieurs films sur le génocide au Rwanda, le réalisateur nous livre son rapport à la caméra, et plus largement au journalisme en images. Son dernier film est à voir en ligne.

A près le Rwanda, je ne pouvais plus être objectif et neutre. Je ne pouvais pas être témoin d’un génocide, compter les morts et repartir en vacances, c’est une position qui n’est pas tenable. » Jean-Christophe Klotz est un documentariste qui s’interroge sur son métier. Le 11 septembre 2001, l’affaire Karachi, jusqu’à une lecture personnelle du cinéma de John Ford, et surtout le génocide au Rwanda, sous plusieurs volets, et plusieurs dates, de 1994 à aujourd’hui. Jean-Christophe Klotz, c’est un cinéma documentaire, taquinant même la fiction, inscrit dans la violence du monde contemporain. Dans le prolongement d’un entretien avec Joseph Beauregard, pour un nouvel opus de la collection proposée par le Forum des images à Paris, « Un état du monde », web magazine questionnant le monde à travers le prisme des images (en partenariat avec _Politis), le cinéaste pose des mots sur son travail.

À l’évidence, il existe un impact de vos images sur vous-même. Comment cela se gère-t-il, même lorsqu’il y a une caméra entre vous et ce qui est filmé ?

En partenariat avec le Forum des Images à Paris, _Politis vous propose une série de textes (portrait, entretien...) accompagnée d'un échange filmé avec une personnalité dont le travail questionne le monde, les images et le cinéma.

Le tout en écho avec la programmation du web magazine et du festival Un état du monde…

C’est comme le fameux « faites comme si je n’étais pas là »… C’est une phrase que j’ai prononcée si souvent ! C’est une manière d’essayer de filmer les gens « dans leur vraie vie », comme si on n’était pas là. Vous voyez souvent ce genre de plans dans les reportages où, comme on a besoin de « plages de commentaire », on demande aux gens de faire quelque chose, chercher un bouquin dans une bibliothèque, travailler à leur bureau ou je ne sais quoi. « Faites comme si je n’étais pas là »… Pour moi, c’est là que réside « l’arnaque » du reportage qui essaie de se faire passer pour « la réalité », qui masque son dispositif même, qui oublie qu’un reportage est d’abord un témoignage, à un instant donné, dans des circonstances données, et non une « preuve » de quoi que ce soit.

Si on est normalement constitué, on est bien sûr affecté par ce qu’on tourne. Un secouriste m’avait traité de « charognard » alors que je filmais des corps ou des enfants malades et blessés au Rwanda. Ça m’a profondément fait réfléchir. Oui, j’étais comme un charognard, à essayer de trouver des cadres pour filmer ces gens, mais il y avait une finalité dans ma démarche, c’était de témoigner… C’était aussi de filmer des images fortes, bien sûr, mais pas juste pour faire pleurer dans les chaumières. C’était pour informer. Le truc qui se passe, et qui s’est passé pour moi au Rwanda, c’est que, lorsqu’on comprend que cette information ne va pas forcément changer le monde, alors quelque chose se brise, on perd une innocence, on cherche d’autres justifications et on a parfois du mal à les trouver. C’est comme ça que j’ai peu à peu quitté mon costume de journaliste pour essayer d’être moi-même et d’assumer mon point de vue lorsque je raconte une histoire.

Des thèmes que vous exprimez dans vos films…

Oui, comme dans Lignes de front, le seul long métrage de fiction que j’ai réalisé jusqu’à maintenant. D’ailleurs, Antoine, le journaliste cameraman que je mets en scène, explique à un moment à Clément, son ami rwandais – qui lui pose la même question que celle que vous me posez : « comment tu fais pour filmer tout ça ? » –, que son viseur est en noir et blanc, c’est comme s’il regardait une vieille télé… Du coup, plus tard, on le voit ouvrir son deuxième œil, le premier étant rivé à l’œilleton de la caméra, lorsqu’il filme le chef des casques bleus lui dire qu’il s’agit d’un génocide. C’est pour ça aussi qu’il s’arrête de filmer à un moment précis, lorsqu’il prend conscience de la monstruosité du monde, dont il fait lui-même partie.

À quel moment êtes-vous arrivé au Rwanda, en 1994 ?

À la mi-mai 1994. Le génocide entrait dans sa cinquième semaine. À ce moment-là, j’étais déjà quelqu’un qui avait des « états d’âme », comme on me l’avait dit dans mon agence. C’est-à-dire que je me posais des questions sur mon métier, sur la manière de filmer, le sens de tout ça. Ce qui était considéré comme des « états d’âme », ça voulait dire en gros : « Tu te poses trop de questions. » C’est justement ce qui a nourri mon travail. Le cinéma, ce sont des états d’âme. Qu’il soit docu ou fiction. Mon problème était que je voulais intégrer ces « états d’âme » à mon travail de reporter. C’est compliqué dans le monde de l’information tel qu’il est aujourd’hui. Mais ce n’est pas impossible, à condition de considérer que le reportage, encore une fois, c’est du témoignage, et non un simple support image pour un commentaire écrit parfois par quelqu’un d’autre qui n’a pas vécu les mêmes circonstances.

Vous restez au Rwanda une semaine, et vous y retournez quelques semaines plus tard…

La première fois j’y suis resté une petite semaine. J’y suis retourné début juin. Parti vers le 3 juin de Paris, et arrivé à Kigali seulement le 7. C’était devenu très compliqué d’y arriver. Notre avion militaire a été pris pour cible une première fois en voulant atterrir à Kigali, et nous avons dû repartir directement vers Nairobi (Kenya), puis rejoindre Kampala (Ouganda) et revenir en voiture par le nord. Là, le Front patriotique rwandais (FPR) ne laissait plus vraiment les journalistes se promener seuls. On a été regroupés dans des bus, comme des touristes. Tout ça est raconté dans Lignes de front. Arrivé enfin à Kigali, je me suis débrouillé pour repartir avec un ami de Pharmaciens sans frontières pour aller voir le père Blanchard, que j’avais filmé une première fois en mai dans son église. Quelques minutes après que nous sommes arrivés, j’ai juste eu le temps de tourner quelques images, dont celles des enfants qui se douchent sur la terrasse avec l’eau de pluie, une attaque a eu lieu, sans rapport avec notre présence.

Avec Kigali, des images contre un massacre, vous commentez votre propre travail. Qu’est-ce qui a présidé à cette idée ?

D’une manière générale, j’avais la sensation que ce que j’avais vu et vécu pouvait être l’occasion de formuler les grandes questions que je me posais sur mon métier, sur la politique, sur ce que veut dire la répétition d’un génocide après l’Holocauste, dans la quasi-indifférence générale.

Comment passe-t-on du Rwanda au 11 Septembre ?

Il y a des projets de film qui me sont personnels et qui mettent souvent beaucoup de temps à se monter. Parallèlement, je continue à réaliser d’autres films qui sont des commandes, des propositions, que je cherche toujours à m’approprier. Il existe un fil conducteur entre tous ces films. Je pense qu’il s’agit de quelque chose de l’ordre de la narration, du narrative, comme disent les Américains. J’essaie toujours de mettre en évidence qu’un film n’est qu’une médiation, un dispositif avec un point de vue sur le monde. Les Routes de la terreur tentent de tisser un narrative qui permet de comprendre que le 11 Septembre n’est pas quelque chose de « tombé du ciel », sans mauvais jeu de mots. Nous sommes remontés vingt ans en arrière pour tenter de comprendre l’enchaînement des circonstances qui ont mené à ces attentats. Comprendre ne veut absolument pas dire justifier. C’est souvent là la difficulté pour certains. Comprendre a deux sens, l’un sous-entend une empathie, je te comprends, et l’autre une analyse, pour tenter d’en tirer des leçons. C’est ce qu’on a essayé de faire avec ce film. Je pense que tout mon travail depuis le Rwanda consiste à essayer de réfléchir à un niveau « systémique ». Quel est le système qui permet ce genre de choses ? C’est aussi ce que j’ai fait avec Fabrice Arfi dans L’Argent, le sang et la démocratie, à propos de l’affaire Karachi.

Mais de l’affaire Karachi à John Ford ?

J’ai une passion pour son cinéma et pour les grands films américains, pas seulement américains d’ailleurs. On va dire les « classiques ». J’ai été élevé dans une famille de cinéastes, j’ai été nourri à ça. L’Amérique, pays où je suis né, représente toujours pour moi « le pays du possible », et mieux vaut sans doute vivre ailleurs pour penser cela actuellement… Quand on m’a proposé un film sur Ford, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion. Et j’ai essayé de m’approprier encore plus le sujet. Certains de ses thèmes me sont chers. Faut-il rappeler que Ford, s’il a fait beaucoup de choses, a filmé notamment la guerre, pour essayer de prouver qu’il n’était pas un lâche. Et puis il y a tout le propos autour de la question de génocide… Ce sont des choses qui me poursuivent, ou disons que je me débrouille toujours pour y revenir.

Quelle a été la réception des politiques à l’égard de votre dernier film, Retour à Kigali ?

Il n’y a pas vraiment eu de réactions, en tout cas à ma connaissance. Le film est passé assez tard sur France 3, peut-être ne voulaient-ils pas alimenter la discussion. Ou alors ils n’ont pas trouvé vraiment de quoi le critiquer, dans la mesure où ce sont les acteurs eux-mêmes qui parlent ?

En partenariat avec

Un point de vue assumé

Un père monteur, un frère réalisateur. Jean-Christophe Klotz ne pouvait peut-être pas échapper à la pellicule. Avec une formule paternelle qui reste en tête : « On fait du cinéma quand on a quelque chose à dire. » Il fait ses premières armes en journaliste reporter d’images (JRI), pour plusieurs agences, « en bon petit soldat », avant de passer au documentaire.

Les Lutins du docteur Williams (1998) se tourne vers ces adolescents handicapés, tous frappés du syndrome de Williams, maladie génétique rare, présentant des caractéristiques communes : même type de visage, hypersensibilité auditive, troubles cardio-vasculaires graves et une particularité étonnante : un don pour la musique, un sens du rythme exceptionnel. Jean-Christophe Klotz relate cette humanité depuis un stage musical aux États-Unis.

Autre regard sensible, La Face cachée de la Terre (2001), consacré à cette moitié de l’humanité qui vit avec moins de 2 dollars par jour. « L’idée était de mettre des visages sur cette statistique. » Les Routes de la terreur (2010) replace les attentats du 11 Septembre dans un engrenage, construit sur le principe du « Jour J moins ». De Téhéran, en 1979 à 2001.

Mais ce sont surtout ses films autour du génocide rwandais qui le distinguent. Les Orphelins de Kigali, tourné en 1994, au tout début des massacres, dans un centre d’accueil et une église tenue par un prêtre. Du bain de sang en bas âge. Kigali, des images contre un massacre, dix ans plus tard, retour sur ses propres images, et dénonciation de la léthargie des gouvernants, le bal médiatique autour de l’intervention militaire française, avec un regard amer et pétrifié. Lignes de front (2009), où la fiction plonge dans l’âpre réel. Enfin Retour à Kigali, une affaire française (primé au festival de Pessac en 2019, et au dernier Festival du grand reportage au Touquet, mi-mars), vingt-cinq ans après le génocide, soulevant, soulignant encore les responsabilités françaises, de ses gouvernants et ses militaires, intervenant pour… la défense des génocidaires.

Pour aller plus loin…

« Au pays de nos frères » : au-dessous des Iraniens

« Ce n’est qu’un au revoir », au terme d’un vert paradis

« Jeunesse (les tourments) » : une humanité clandestine