Jacques Tardi : « La Commune, l’espoir d’inventer un nouveau monde »

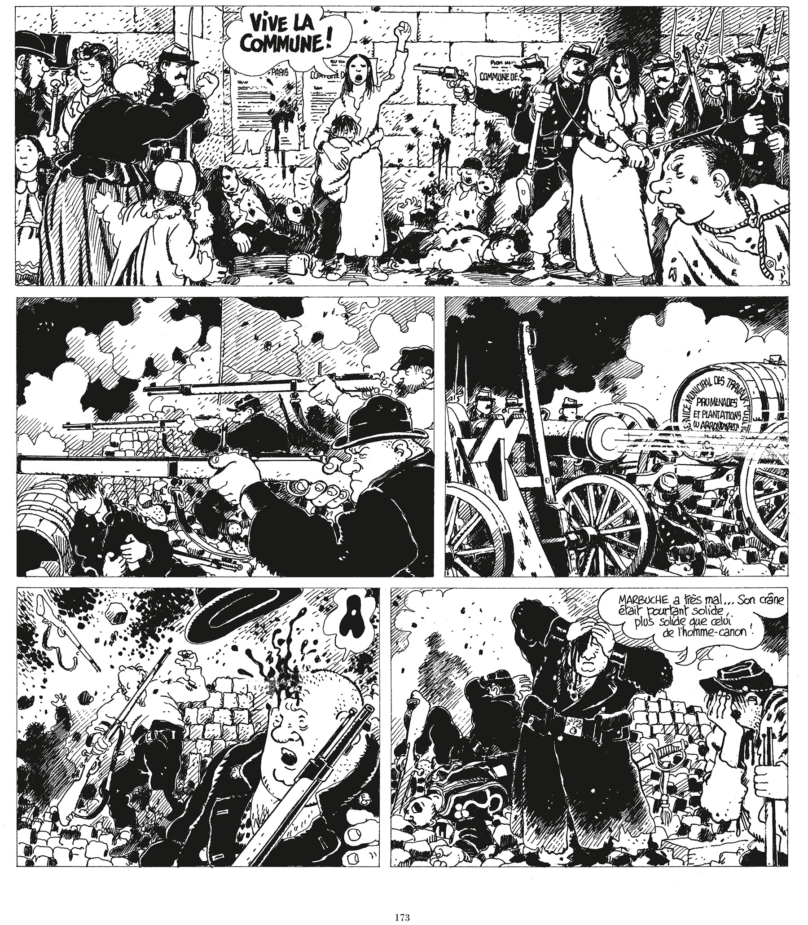

Il y a vingt ans, Tardi a consacré à la Commune une adaptation du roman de Jean Vautrin Le Cri du peuple. Rééditée dans un nouveau format, elle restitue avec empathie une insurrection populaire qui a inspiré tant de conquêtes sociales.

dans l’hebdo N° 1644 Acheter ce numéro

Jacques Tardi nous a reçus chez lui, sur les hauteurs du XXe arrondissement, à deux pas du Père-Lachaise et du mur des Fédérés, là où la réaction versaillaise (secondée par les Prussiens) fusilla froidement, sans procès ni pitié, plusieurs dizaines de milliers d’ouvrier·es et de militant·es parisien·nes, leurs conjoint·es, leurs enfants. Sur les murs, nombre de dessins tirés de ses œuvres : sur la Commune, la vie des poilus dans les tranchées de 1914-1918, les stalags en Allemagne, où son père fut retenu cinq ans durant (1)… Et de larges bibliothèques, pleines de livres, d’albums ou de romans dessinés. On ne trouvera en revanche nul signe honorifique ni distinction dorée chez celui qui a refusé « avec un immense plaisir » la Légion d’honneur, « ce truc rouge à la boutonnière ».

Éternel libertaire, Tardi, sollicité par la municipalité, a refusé ces derniers mois toute exposition de ses planches sur la Commune dans un quelconque cadre institutionnel. Quand bien même elles auraient constitué une belle réponse aux attaques de la droite parisienne ou de la Macronie (jusqu’à l’historien Pierre Nora, que l’on a connu plus rigoureux dans sa -discipline) dénigrant l’héritage de cette expérience de 72 jours qui annonçait toutes les avancées sociales et les libertés publiques promues peu à peu par la IIIe République. Car les Communes de 1871 (2) constituent bien un événement majeur, gestation collective des grands principes républicains français à venir, affirmant le dépassement et la fin des privilèges dont jouissaient jusqu’alors les élites nationales.

Le Cri du peuple, du nom de l’un des principaux journaux populaires de l’époque, c’est d’abord un roman que Jean Vautrin a mis trois ans à écrire (3), et Tardi plus de quatre ans à transposer en dessins. Des années de recherches minutieuses, qui sont aussi une marque de l’artiste, pour illustrer jusque dans les moindres détails les fines baïonnettes des soldats assiégés de la Garde nationale ou les objets des fourneaux de Louise Michel, cuisinant dans son petit appartement de la butte Montmartre… Une plongée dans la vie quotidienne des prolétaires et des foyers -populaires parisiens, au moment de -l’invasion des Prussiens. Et le récit d’une révolution qu’Adolphe Thiers, à la remorque de la bourgeoisie et des casques à pointe de Bismarck, a noyée dans le sang, mais sans empêcher l’espoir révolutionnaire de survivre, comme le suggère la dernière image de l’album. Un optimisme comme remède non seulement au capitalisme, mais aussi à la noirceur qui, souvent, pénètre les individus, en l’occurrence les personnages. Car, si Tardi donne à voir et à sentir la Commune, il livre d’abord un digne récit d’époque : une histoire d’enquête policière et de meurtres non résolus, d’amours passionnels et de vengeance froide, de médiocrités et de petite grandeur des miséreux.

Si nous avions une préférence pour la première édition en quatre volumes, en format à l’italienne (plus large que haut) et à la narration feuilletonnée plus dynamique, cette réédition a le mérite de livrer aux célébrations de la Commune une œuvre majeure d’un immense auteur de bande dessinée. Et aussi de mettre en valeur, par un effet d’agrandissement minutieux, certaines planches, monuments du neuvième art.

Pourquoi le choix de ce nouveau format, qui transforme, un peu, la nature du livre ? En effet, l’édition précédente magnifiait le côté feuilleton du roman de Vautrin. Avez-vous beaucoup retouché votre œuvre originale ?

Jacques Tardi :Casterman avait programmé cette réédition à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la Commune. La première publication, divisée en quatre volumes, remonte à 2001. Et il paraît que le format à l’italienne n’est pas toujours facile à lire, en tout cas en France. On a donc engagé un travail de repagination, et j’ai dû retravailler certaines cases, voire des planches. C’est vrai, ça change. Mais ces nouvelles contraintes permettent aussi des innovations, des mises en page plus valorisantes pour certains dessins. Surtout, cela m’a permis de redécouvrir un travail vieux de vingt ans ! Et le plaisir de retrouver la truculence de Vautrin, sa langue argotique d’une richesse exceptionnelle qui n’appartient qu’à lui mais qui habille tout un peuple ! Et ces noms de personnages : Marbuche, Tarpagnan…

Que retenez-vous de la Commune ?

C’est d’abord une expérience de démocratie directe. C’est cela, la véritable démocratie : convoquer les gens pour savoir ce qu’ils pensent et ce qu’ils souhaitent. Plutôt que de déléguer, car c’est ça qui ne va pas ! Soit dit en passant, c’était certainement invivable, puisque cela signifie des réunions à n’en plus finir, qui doivent statuer sur le ramassage des poubelles, ou n’importe… Au bout d’un moment, cela devient une véritable contrainte. D’une certaine façon, aussi, cela a entraîné des légèretés qui peuvent paraître impardonnables. Ainsi, le général polonais Dombrowski, qui commandait une partie de l’armée dans le XIIIe arrondissement, n’a jamais été vraiment aidé alors que Thiers donnait l’assaut. Dans les tout derniers comptes rendus de la Commune, on voit même qu’on débat du prix des places de théâtre, ou du fait de savoir si un membre de la Commune peut porter son sabre durant certaines cérémonies, comme les mariages ou les enterrements… Ils sont donc en train de discuter de ces points extrêmement importants alors que les Versaillais sont place de la Concorde ! De même, Jules Vallès raconte que lui et ses amis hésitent sur le restaurant du jeudi soir, alors que l’armée est à leur porte… Les types sont quand même un peu légers ! Ce qui n’altère en rien mon enthousiasme entier pour les communards, bien entendu.

Et parmi les avancées de la Commune, il y en a une qui paraît anecdotique mais qui me semble vraiment importante : la révocation des fonctionnaires (et des élus). C’était plutôt sympathique, non ? Parce qu’on se fait trop souvent traiter très mal dans les administrations… La Commune voulait limiter le pouvoir, y compris le petit pouvoir du type derrière le guichet !

En quoi, en matière de conquêtes sociales, les communards étaient-ils précurseurs ?

Il y en eut tant : la suppression de la peine de mort – ce qui n’est quand même pas rien ! Des mesures sur l’éducation, notamment celle des filles. Ou la séparation de l’Église et de l’État. Sur tous ces sujets, et plein d’autres, les communards avaient tranché… Même les journaux de droite aujourd’hui reconnaissent son rôle dans l’interdiction du travail des enfants.

Dans votre adaptation, on ne voit pas beaucoup les bourgeois ni les prolos réactionnaires qui étaient contre la Commune…

Ah, que voulez-vous ? Là, on est dans la zone, chez les cambrioleurs, les voyous, les petits caroubleurs ! On n’avait pas de temps à perdre avec ceux qui avaient décidé de rester ainsi…

De même, vous représentez beaucoup de femmes – qui étaient nombreuses parmi les insurgés –, alors qu’elles apparaissaient peut-être moins dans le roman de Vautrin…

Bien sûr ! Mais quand, par exemple, l’auteur écrit : « Le peuple remonte la rue de la Roquette », moi dessinateur, je vais ensuite représenter ce cortège avec le plus de détails factuels possible, d’objets de l’époque, et donc décider de mettre plus de femmes, ou plus de mecs ! En tâchant de rester fidèle à ce qu’on sait de l’époque. Ainsi, lors de signatures, on m’a souvent dit qu’il n’y avait pas beaucoup de drapeaux noirs. Forcément ! Parce que ce n’était pas encore apparu à l’époque. Mais on raconte que Louise Michel, après son retour de déportation en -Nouvelle-Calédonie, participant à une manifestation de boulangers, portait le deuil de la Commune, avec un crêpe noir. Et qu’elle l’aurait enlevé devant les flics, le brandissant, ce qui serait l’origine du drapeau noir ! Belle histoire, même si on ne sait pas ce qu’elle vaut.

Il demeure que j’aurais aimé faire une suite, par exemple avec les communards qui ont fui au Chili ou aux États-Unis. À ce propos, j’ai découvert, à ma grande stupéfaction, que là où il y a le plus de documents au monde sur la Commune de Paris, c’est à Austin, au Texas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu’un riche collectionneur texan y a rassemblé des documents. En tout cas, la réalisation du dessin exige d’être fidèle aux uniformes, aux costumes, aux objets… Ce n’est pas seulement une documentation d’ordre militaire !

Justement, on découvre un photographe qui parcourt la ville avec un gros appareil. On le voit même photographier à la volée, sans pied, comme de nos jours. C’est véridique ou une invention de votre part ?

C’est un hommage au photographe de la Commune Bruno Braquehais [1823-1875]. Cela souligne que c’est aussi la grande époque de la découverte de la photographie. On a alors les toutes premières photos de barricades. Et cela montre comment était la Commune et comment elle s’est représentée. Ensuite, on dessine les uniformes, les fusils ou les mitrailleuses comme ils étaient. Il faut être fidèle ! Et pour continuer à parler de photographies, je suis allé un jour aux Invalides, où il y a le musée de l’Armée. On me donne alors des gants blancs et on m’apporte un grand album avec des photos de communards, bien habillés ou en uniforme, très fiers avec leur chassepot, accompagnés de leurs familles. Sous les photos, il y a l’adresse des gars. Or, à la fin de la Commune, c’est tombé entre les mains des Versaillais, qui n’avaient plus qu’à aller les cueillir chez eux ! Ce livre s’est totalement retourné contre ces types qui étaient allés se faire tirer le portrait chez le photographe du coin… Mais c’est sans doute aussi pourquoi Vautrin parle de la photo, car ça ne devait pas être très cher à l’époque.

Diriez-vous que vous avez fait une œuvre empathique ?

Certainement. Parce que je pense que cela a représenté un espoir formidable, c’est-à-dire quelque chose qui a permis aux gens de sortir de leur misère, même si rapidement ensuite ils y sont retombés. Mais il y a eu cet espoir d’inventer un autre monde et d’en finir avec les patrons, avec les enfants qui montent les seaux d’eau dans les échafaudages, avec les maladies liées à la misère, et toutes ces choses qui font que le peuple souffre… Il demeure que, soudain, il y a eu un espoir ! C’est ce moment enthousiasmant, cet élan, où les gens se disent tout à coup qu’on va pouvoir sortir de cette misère ! Qu’ensuite on ne soit pas allé jusqu’au bout, on le sait bien. Mais c’est ce moment d’espérance qui est enthousiasmant.

Avez-vous été sollicité pour exposer sur la Commune à l’occasion des 150 ans ? Que pensez-vous de la polémique sur cette commémoration, à Paris notamment ?

Même si la droite parisienne, ces derniers temps, accuse Anne Hidalgo et l’actuelle municipalité « d’ânonner une série de contre-vérités historiques » à propos d’un événement qui, je cite, « a ravagé des pans entiers de la capitale », je n’aurais jamais accepté de faire une exposition dans un cadre « officiel », dans un lieu où serait partie prenante l’État, une quelconque mairie d’arrondissement ou l’Hôtel de Ville… Ce serait contraire à l’esprit de 1871.

(1) Lire Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB, 3 tomes, Casterman, 2012-2018.

(2) La proclamation de la Commune n’advint pas seulement à Paris, mais dans de nombreuses villes françaises, notamment à Marseille ou à Narbonne, mais aussi aux Antilles ou dans l’Alger coloniale. Sur ce point, cf l’excellent Commune(s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle_, Quentin Deluermoz (Seuil, 2020), et son article dans le hors-série de Politis « 1871-2021 : La Commune, une histoire en commun ».

(3) Grasset, 1998.

Le Cri du peuple, Tardi et Vautrin, Casterman (nouvelle édition), 328 p., 55 euros.

Pour aller plus loin…

« L’Époux », la peau délivre

« Villa Bergamote » : l’argent, médaille et revers

« Je viens d’un pays qui n’existe plus »