Dans le Nord-est syrien, l’expérience d’autonomie tient bon malgré les périls

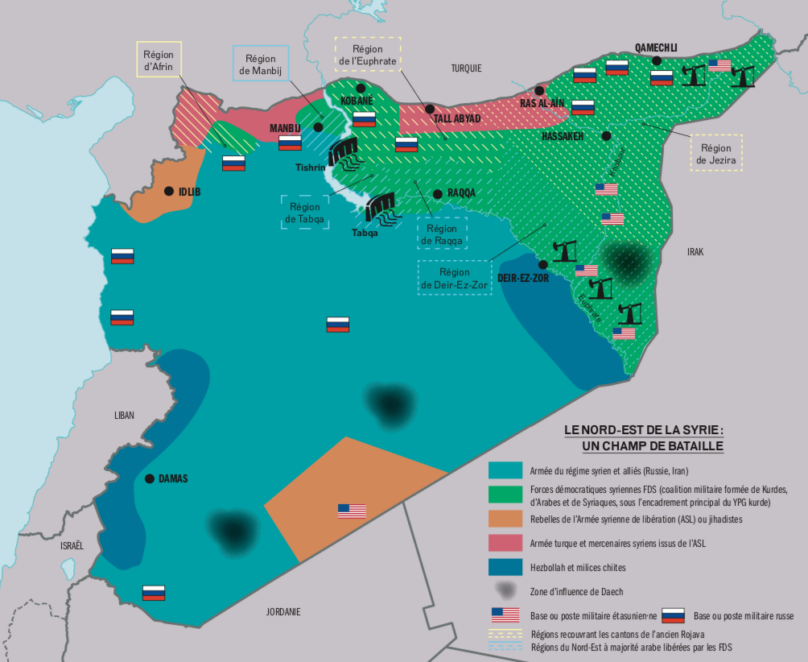

Dans un pays écrasé entre les délires d’un dictateur et ceux de Daech, on oublierait presque qu’il existe un peuple, dont on redoute de n’apprendre que d’inéluctables souffrances. Or, dans le Nord-Est syrien, libéré de Daech par une coalition pluriethnique, s’expérimente une gouvernance aux principes des plus progressistes. D’abord limitée au Rojava kurde, elle s’étend aujourd’hui sur un tiers du territoire syrien. Et quoique affaibli par l’invasion turque de 2019 et le retrait des États-Unis, ce Nord-Est syrien persiste dans sa singulière voie émancipatrice.

dans l’hebdo N° 1661 Acheter ce numéro

Des dizaines de femmes sont rassemblées devant la mairie de Kobané sous un soleil de plomb. « Laissez-nous entrer ! » crie l’une. « Nous n’avons pas d’électricité ! » lance une autre. « Nous voulons de l’eau ! » Le militaire en faction finit par les laisser passer. À l’intérieur de la « maison du peuple », Rewshen Abdi, comaire de la ville, regarde la scène d’un air las. « Chaque jour, des personnes viennent se plaindre… et c’est normal. Nous avons tellement peu de moyens que nous ne pouvons pas servir correctement la population. »

Début 2015, la bataille menée par les combattants kurdes à Kobané devenait le symbole triomphal de la résistance face à Daech et l’emblème de la « révolution du Rojava », le Kurdistan syrien. Dans la foulée de la victoire, les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition militaire à forte dominante kurde, devenaient les alliées de l’Occident pour mener la guerre au sol contre Daech. La défaite territoriale finale du « califat », en mars 2019, laisse aux FDS le contrôle d’un territoire largement plus étendu que le Rojava kurde, baptisé Nord-Est syrien (NES). Couvrant près d’un tiers du pays, pour 4 millions à 5 millions de personnes, il est géré depuis par l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (Aanes).

En ce matin de mai 2021, les signaux visuels expriment une réalité bien plus nuancée. En face de la mairie de Kobané, un grand portrait de Bachar Al-Assad toise les villageoises en colère. Dans le ciel de plomb lourd du printemps déjà caniculaire, deux hélicoptères russes anthracite patrouillent. Sur la frontière bétonnée, à deux pas, le drapeau rouge sang de la Turquie menace. Dans la ville, les portraits d’Abdullah Öcalan, leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, turc) (1) et inspirateur du projet de « confédéralisme démocratique » et de coexistence des peuples porté par l’Aanes, sont bien plus discrets que par le passé.

Car, après la victoire contre Daech, les États-Unis ont trahi les Kurdes. En retirant leurs troupes, ils ont ouvert la porte à l’invasion par la Turquie d’une bande de 100 -kilomètres de large et 30 kilomètres de profondeur, qu’elle revendique comme « zone de sécurité » contre la présence de combattants du PKK en Syrie. Kobané pourrait être la prochaine cible, comme les autres villes kurdes de la région proches de la frontière avec la Turquie. Pour contrer l’offensive, les FDS ont alors dû se résigner à appeler la Russie et même le « boucher de Damas » à se redéployer ponctuellement et symboliquement sur la frontière.

La coalition internationale a financé les fusils, mais pas la reconstruction des villes.

Kobané est encerclée, oubliée de l’attention internationale, prise en étau par le sordide jeu d’échecs mené par les puissances impliquées. Comme toute la région du Nord-Est syrien. Mais ni Rewshen Abdi, ni son comaire Nazmi Mohammed, ni le reste de l’équipe municipale ne s’avouent vaincus_. « Malgré tout, nous sommes toujours debout. La ville s’est agrandie : près de 100 000 personnes y habitent._ Avec le peuple, nous avons dû reconstruire de nouveaux quartiers presque sans aucune aide des ONG et des États – à peine 5 % »,explique l’édile avec une détermination tranquille.

Kobané, dit un adage, est « la seule ville qui compte trois cimetières pour un parc ». En lisière de la frontière, la municipalité a maintenu en l’état un quartier ravagé pour en faire un « musée de la guerre ». Pour ne pas oublier que « le monde entier a une dette envers Kobané ». Et rappeler aux éventuels visiteurs que la coalition internationale a financé les bombes et les fusils, mais pas la reconstruction des villes. Ni les plaies à panser.

À une quinzaine de minutes de la ville, la « maison des blessés » accueille des dizaines d’anciens combattants meurtris physiquement et psychologiquement qui viennent là pour se reposer et s’entraider. Aucun d’entre eux n’a les moyens d’accéder à des hôpitaux à l’étranger pour se faire soigner. À l’hôtel–restaurant de Kobané, le jeune gérant, Payman, a dû quitter Afrin et toute sa vie là-bas en mars 2018, après l’invasion par la Turquie et ses supplétifs islamistes. Sur son smartphone, il fait défiler des photos du profil Facebook du mercenaire qui occupe sa maison, et « regrette la douceur de vivre » de son pays perdu, aux collines couvertes d’oliveraies. Près d’un million de personnes sont déplacées dans la région, dont 130 000 directement dans une douzaine de camps.

Sources carte : Fabrice Balanche pour L’Humanité et pour le Washington Institute for Near East.

Fond de Carte : wikicommons | Picto : yusuf, Vectors Market/The noun Project

« Une possibilité de vivre ensemble »

« Nous sommes comme une fourmi qui porte un éléphant sur son dos. » Le sourire de Leïla Mustapha exprime une étrange douceur, et ses yeux noirs reflètent une intelligence insondable. Cette Kurde de 33 ans, ingénieure civile, est coprésidente depuis avril 2017 du conseil civil de Raqqa, l’équivalent du conseil municipal. La « perle de l’Euphrate » a vécu une double annihilation. Psychique, sous le « califat » de Daech. Physique, lors de sa « libération » en octobre 2017. Pour éradiquer l’organisation État islamique, les avions de la coalition internationale ont détruit la ville à 80 %, tuant au moins 1 600 civils – « Jamais autant d’obus n’avaient été tirés sur un même lieu depuis la guerre du Vietnam », selon Amnesty International. Avant de battre en retraite, Daech a truffé tous les bâtiments de milliers de mines pour faire de la ville un enfer.

Leïla Mustapha, comme son acolyte arabe Mohammed Nor Elzib, l’autre coprésident, n’évoque les horreurs vécues qu’avec pudeur. Elle préfère regarder vers l’avenir. « Après la destruction totale de notre ville et les traumatismes, nous avons voulu en faire une capitale de paix. » Malgré son jeune âge, cette enfant du pays, issue d’une famille paysanne, mène avec pugnacité un conseil de plusieurs dizaines de notables de tribus arabes pour reconstruire la ville.

La tristement célèbre place Naïm symbolise ce chemin d’apaisement. Daech y organisait des décapitations, vendait les femmes comme esclaves, exposait des personnes crucifiées. Les Raqqaouis l’avaient surnommée le « rond-point de la mort ». « Dès que nous sommes revenus dans la ville, le conseil civil l’a renommée place de la Liberté. » La fontaine et les bancs ont été réaménagés, les grillages nettoyés du sang incrusté, un grand « I love Raqqa » en lettres de couleur installé. Et Naïm, le glacier qui avait donné son nom à la place, est revenu.

La ville est encore à 60 % ravagée, mais la plupart des mines ont été retirées. Au rez-de-chaussée des immeubles éventrés, des coiffeurs ont leur salon, les marchands exposent leurs étals, les engins déblaient les gravats. Le stade où Daech torturait à tour de bras accueille à nouveau des matchs de foot. Un centre culturel est sorti de terre, accueillant une bibliothèque, des cours de musique et de peinture, et une salle de cinéma.

La commune, c’est la forme organisationnelle de base de la démocratie directe.

« Raqqa est devenue le centre de la Syrie, une maison accueillante pour tous. Des habitants des régions du régime et des zones occupées par la Turquie viennent même vivre ici. » La ville compterait aujourd’hui plus d’habitants qu’avant la guerre, près de 600 000, dont de nombreux déplacés qui grossissent les camps ou les maisons délabrées du centre-ville. La situation s’améliore cependant, en dépit d’une aide très limitée de la coalition internationale, qui, malgré l’évidente responsabilité de celle-ci, se limite à des fonds de stabilisation sans financer la reconstruction. Le conseil civil de Raqqa, d’abord considéré avec hostilité par de nombreux habitants comme une force d’occupation à dominante kurde – à l’instar des FDS –, est donc de mieux en mieux toléré (lire l’entretien page 23). « Il y a ici une possibilité de vivre ensemble »,estime sobrement Leïla Mustapha.

Utopie communaliste ou realpolitik de survie ?

Le vivre-ensemble, c’est précisément ce qui, sur le papier, fait l’essence du projet politique impulsé à partir de 2013 dans les cantons kurdes autonomes du Rojava par le Parti de l’union démocratique (PYD), cousin du PKK en Syrie, dont les cadres forment la colonne vertébrale politique de la région. Le contrat social instauré en 2016 sur ce territoire promeut le dépassement de l’État-nation, la coexistence de tous les peuples de la région (Arabes, Kurdes, Yézidis, Turkmènes, Syriaques, Tcherkesses, etc.), le pluralisme linguistique et culturel, l’émancipation des femmes, l’écologie, l’économie sociale, et un mélange de démocratie radicale et de parlementarisme. Mais qu’en est-il vraiment sur le terrain ?

Dans le petit village de Carudî, à deux pas des frontières turque et irakienne, les habitants s’activent dans leurs champs collectifs d’oignons et de blé avant que la nuit tombe. D’autres finissent de couler la dalle de béton de leur maison communale. Comme chaque mercredi, c’est le jour du travail collectif. « Ce système communal est nouveau, nous l’expérimentons depuis la révolution du Rojava en 2012. Petit à petit, nous apprenons à coopérer », explique Adnan*, instituteur et coprésident de la commune de Carudî.

La « commune », c’est « la forme organisationnelle de base de la démocratie directe », selon le contrat social. Elle peut regrouper une centaine de familles dans les villes, ou un à plusieurs villages de campagne. Adnan en décline le fonctionnement : « Nous nous organisons par nous-mêmes, à travers -différents groupes en fonction des besoins. Nous avons par exemple le comité pour l’éducation, le comité de l’économie, le comité de réconciliation, pour résoudre les problèmes, le comité de santé, car il n’y a pas de médecin et nous avons dû nous former. »

Le village prend en charge la gestion de ses déchets, fait rare dans la région, où, malgré la promotion de l’écologie, les rebuts débordent jusque dans les champs et s’entassent dans des décharges toxiques à ciel ouvert, faute de moyens. Une commune autonome des femmes s’organise également pour toutes les problématiques qui les concernent spécifiquement (lire page 21). « Sous le régime d’Al-Assad, nous avions développé notre individualisme. Le changement de mentalité et de pratiques est très difficile : nous semons des graines qui sont en train de fleurir. »

Toutes les communes de la région ne sont pas au même niveau d’organisation que Carudî, qui semble par ailleurs compter des sympathisants du PKK actifs dans la promotion du projet. Dans de nombreux cas, elles font surtout office de relais avec l’administration pour distribuer des produits de base subventionnés – pain, gaz, eau, huile de chauffage –, acheter des générateurs électriques, faire remonter des demandes, régler des litiges, voire lister et faire un suivi des populations dans les zones récemment libérées de Daech.

« construire une solution politique »

Personne ne prétend donc que le paradis communaliste idéal a fleuri en quelques années au nord-est de la Syrie. Comment serait-ce même possible sur un terreau de dix ans de guerre et de quarante ans de dictature du parti Baas, fondé sur le nationalisme arabe et la suspicion généralisée ? Rewan* veut voir les aspects positifs : « Le système de l’administration autonome est loin d’être parfait, mais il propose un cadre qui permet aux citoyens de faire valoir leurs droits et de peser sur les décisions. » Fondateur d’une ONG farouchement indépendante installée à Amuda, Rewan n’est pourtant pas tendre avec le PKK, le PYD et le reste des partis kurdes qui rivalisent pour l’influence dans la région. « Avec notre ONG, nous sommes bien plus nombreux que certains partis qui sont de vraies coquilles vides ou dont les cadres sont incompétents. »

En dépit des difficultés à se faire accréditer par les autorités, Rewan a décidé de se battre pour améliorer la gouvernance de la région. « Malgré tous les problèmes, le fonctionnement de l’administration est meilleur d’année en année. Il faut continuer de renforcer les capacités des autorités locales et l’action indépendante de la société civile. » Oubliant sa fatigue, il reste dans sa région pour accomplir sa mission.

Nombre de ses amis des classes moyennes n’ont pas fait le même choix et sont partis, découragés par l’absence de perspectives et une économie de guerre exsangue. Partout dans les villes, les scènes de files d’attente devant les stations-service ou les boulangeries se répètent. La région est soumise à un embargo frontalier, l’ensemble de la Syrie subit des sanctions économiques américaines et la livre syrienne s’effondre totalement. Alors qu’une crise économique dévastatrice s’installe, l’aide humanitaire de l’ONU transite uniquement par Damas – qui se sert au passage –, car l’ancien corridor humanitaire de Tel Koçer, via l’Irak, a fermé du fait d’un veto russe.

La solution pour le futur de la Syrie ne réside toutefois ni dans l’aide humanitaire ni dans l’escalade militaire. « Nous devons construire une solution politique pour sortir de l’impasse, entre un régime incapable de se transformer et des puissances qui décident à notre place », explique Amina Omar, la coprésidente du Conseil démocratique syrien (CDS), plateforme de partis politiques kurdes, arabes et syriaques alliés du PYD, dans son bureau dominé par un portrait d’une martyre de Kobané. « À partir de notre expérience de l’administration démocratique, nous voulons construire une alternative à l’opposition syrienne en exil, qui n’offre plus de perspectives aujourd’hui. Rassembler une coalition de forces pour une Syrie démocratique et non centraliste. »

Bras politico-diplomatique de l’administration, le CDS « a ouvert des représentations [officieuses] au Caire, à Moscou, à Washington, à Bruxelles et à Riyad ». Mais il n’est pas représenté aux pourparlers onusiens de Genève ni aux discussions d’Astana impulsées par la Russie – la Turquie bloque. Amina Omar et ses acolytes ne désarment pas. « Nous voulons construire un futur pour nos enfants, et pour cela nous avons besoin de la solidarité des peuples et de soutiens étatiques. » Elle marque un léger temps d’arrêt. « Notamment de la part de la France. »

(1) Emprisonné en Turquie depuis 1999.

- Les prénoms ont été modifiés.

Par Pierre Bonneau, dans le Nord-Est syrien. Reportages réalisés pour Basta! et Politis.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

L’héritage du Pape François : réforme plutôt que révolution

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba