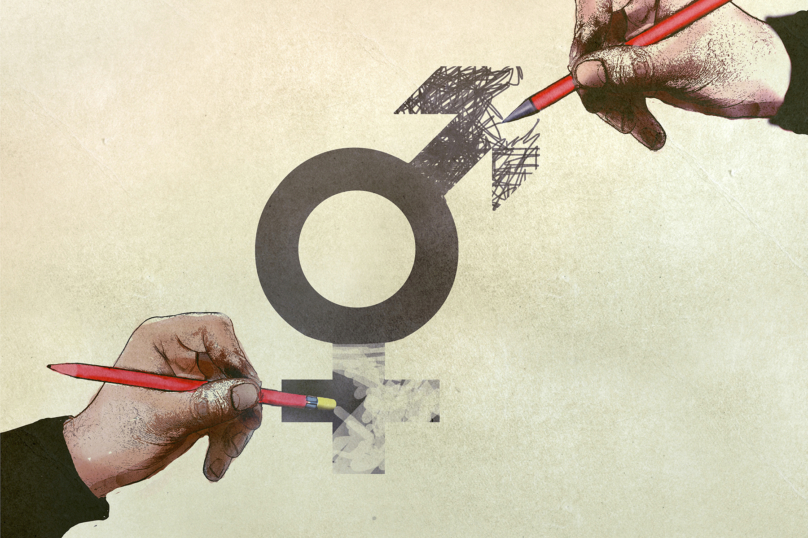

Transphobie médicale : « Vous êtes sûr que vous avez un vagin ? »

Méprisées, psychiatrisées, ignorées, les personnes trans subissent les discriminations et les injonctions du corps médical.

dans l’hebdo N° 1663-1667 Acheter ce numéro

E n arrivant devant la porte de la gynécologue, je vois son visage totalement désemparé, déboussolé. Elle ne comprend pas qui je suis. » Puis la spécialiste demande : « Vous êtes sûr que vous avez un vagin ? » Dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram de Lexie, autrice et militante trans (1), Noam témoigne d’une consultation particulièrement brutale. Il raconte être toujours devant la porte du cabinet lorsque la gynécologue lui demande s’il a « quelque chose entre les jambes ». Puis, « elle hésite, soupire, [le] dévisage » et, finalement, « [le] laisse entrer ». Une fois à l’intérieur, elle prononce son deadname, c’est-à-dire son ancien prénom, et ajoute : « Mais c’est quoi ce prénom ? Arabe en plus ! […] Vous êtes sûr que ce n’est pas la carte Vitale de votre mère ou de votre sœur ? » Il ne dit rien, pense : « Faut pas que je m’énerve », pour pouvoir être pris en charge. Mais ça continue. Au moment d’« écarter les jambes » pour l’examen, « la gynécologue se met dos à moi et me demande si je suis bien sûr d’avoir un vagin ». Toujours la même question, assortie de la même réponse : « Oui, j’ai un vagin ! »

Indépendamment de la manière « dont nous sommes reçu·es, il est clair que les médecins ignorent qui sont les personnes trans et de quoi nous avons besoin », tranche Lexie, qui estime que la profession doit se débarrasser « de l’objectivité scientifique et médicale » pour appréhender les transidentités. La médecine estime que « nos corps ne sont pas de notre genre », et le concept de binarité de genre n’est jamais interrogé. Lexie en est convaincue : c’est le manque de connaissances et d’informations délivrées au moment des études de médecine qui ruine, en partie, les possibilités d’amélioration des conditions d’accès aux soins. Parce que les médecins n’imaginent pas qu’un homme trans puisse se rendre chez un·e gynécologue pour réaliser un frottis dans le cadre d’un dépistage du cancer du col de l’utérus. Ni qu’une femme trans ait besoin de passer des examens pour sa prostate. « Il faudrait tout revoir […] et sensibiliser les professionnel·les aux transidentités en passant par la sociologie, pour que les prises en charge se déroulent dans le respect de nos identités », soutient la militante.

Pour l’heure, malgré de trop faibles avancées administratives, la transidentité est encore considérée comme une maladie psychiatrique par la plupart des manuels de médecine. Des considérations héritées d’une longue histoire de pratiques maltraitantes et abusives exercées sur les corps des personnes trans. Ce qui n’est pas sans conséquence dans la manière dont elles sont accueillies aujourd’hui, y compris lorsqu’elles demandent un rendez-vous pour un rhume, une otite ou un grain de beauté suspect sur le corps. « Il arrive très souvent que les médecins tentent de faire des liens entre ce qui nous amène en consultation et nos trans-identités, décrypte Loup, enseignant dans le secondaire. Quand je suis allé chez le kiné pour débloquer mon dos, j’ai eu droit à des commentaires sur la manière dont je “devais” faire des exercices, pour muscler mon corps de sorte à ce qu’il ressemble à celui d’un homme cis. La dermatologue, elle, m’a posé des questions très intrusives sur ma transidentité, alors que je consultais pour un problème de peau. »

« Les refus de prise en soins ou les injonctions à réaliser un suivi psychiatrique ne sont pas exceptionnels. »

« Les refus de prise en soins ou de genrer correctement la personne, les propos transphobes et les injonctions à réaliser un suivi psychologique ou psychiatrique ne sont pas exceptionnels », continue Éliot Sévricourt, psychologue et formateur au centre LGBTI+ de Caen, qui, à l’instar de nombreuses associations d’autosupport pour les personnes trans et non-binaires, milite pour développer des réseaux de santé communautaire et multiplier les listes de médecins formé·es à ces questions. Car d’autres problématiques existent. « Beaucoup de médecins ignorent que les personnes trans peuvent prendre des traitements hormonaux, déplore Lexie. Alors ils ne s’intéressent pas aux éventuels effets secondaires ou contre-indications des médicaments qu’ils prescrivent quand ils sont mélangés à nos traitements. »

Ces discriminations se conjuguent parfois à des empêchements absurdes – comme ceux des systèmes informatiques. Lexie se souvient ne pas avoir pu réaliser un bilan sérologique prescrit par son médecin car le genre enregistré administrativement dans son centre d’analyses « ne correspondait pas » à celui inscrit dans la prescription et que, médicalement, « il n’y a pas la possibilité d’être trans ». Conséquence : en 2011, l’enquête « Santé trans », réalisée par l’association Chrysalide, révélait que 35 % des personnes trans interrogées avaient renoncé à des soins médicaux. Parmi elles, 63 % avaient déjà été confrontées à un refus de soins de la part d’un médecin (2).

Dans le cadre des parcours de transition médicalisés (3), d’autres obstacles surgissent. Bien qu’il n’existe pas qu’un seul protocole légal et officiel, des sortes de « monopoles » se sont créées pour encadrer les corps trans et non-binaires, entravant de fait la liberté de choix des personnes concernées et créant des inégalités de traitement liées à l’appartenance de genre. En effet, même si les autorités sanitaires françaises assurent avoir dépsychiatrisé les trans-identités (4), la plupart des équipes médicales (chirurgien·nes et endocrinologues notamment) conditionnent toujours l’accès aux actes ou traitements médicaux à une attestation psychiatrique mentionnant le « diagnostic ». Cette exigence est issue d’un rapport de la Haute Autorité de santé (HAS), rédigé en 1989 et actualisé en 2009, qui propose un suivi d’au moins deux ans réalisé par des équipes pluridisciplinaires (psychiatres, endocrinologues, chirurgien·nes).

Précisons que ce texte a valeur de préconisation et « ne repose sur aucune base légale », comme l’a déclaré la HAS elle-même. Mais cela n’a pas empêché que se structure autour de ce protocole « officiel » une association composée de praticien·nes, qui ont, depuis, imposé ces pratiques. En juin 2020, à cet égard, le Défenseur des droits dénonçait le fait que les organismes de sécurité sociale conditionnent « sans fondements juridiques » les remboursements des procédures engagées au respect de ce parcours protocolaire, promu et appliqué par l’association en question : la Société française d’études et de prise en charge du transsexualisme (Sofect). Accusée de transphobie, la Sofect s’est toutefois dissoute à l’automne 2020 et a changé de nom, pour devenir Trans Santé ou Fpath (5).

« L’angoisse est créée par le corps médical, qui a toute autorité pour refuser ce que nous demandons. »

« En ce moment, je suis en train de faire les démarches pour une mammectomie, raconte Loup. Je me suis renseigné parce que je ne voulais pas passer par le protocole de la HAS, et donc par les professionnel·les de la Fpath. » Mais les empêchements sont tentaculaires. Si Loup a obtenu l’accord de son chirurgien pour procéder à l’opération, une consultation psychiatrique a été organisée – probablement pour « faciliter » l’accès au remboursement de l’acte médical. Le jeune enseignant assure s’être rendu « sereinement » à ce rendez-vous et s’être montré honnête durant l’entretien. Mais il a bien compris qu’il n’avait pas « répondu correctement » – ou, en tout cas, pas en conformité avec les attentes de la psychiatre. Résultat, « l’intervention a été repoussée ».

« Dans ce genre d’entretien, explique Loup, les psychiatres attendent des discours stéréo-typés et que l’on se soumette à certaines injonctions. Comme de procéder à des chirurgies génitales. Si on nous pose la question, il faut répondre que oui, on va le faire. On doit aussi exprimer une angoisse par rapport à son corps actuel, une souffrance extrême. Mais cela doit être formulé d’une certaine manière. Finalement, cette angoisse est créée par le corps médical, qui a toute autorité pour refuser ce que nous demandons. »

Dans le cas contraire, « le ou la psychiatre peut estimer que la personne n’est pas vraiment trans, complète Lexie. Lorsque j’ai commencé mon parcours de transition, je n’ai pas eu le choix de grand-chose. J’avais une endocrinologue qui m’auscultait entièrement nue [ce qui n’est absolument pas nécessaire et relève d’une violence médicale – NDLR] et me disait toujours : “Rassurez-moi, vous voulez toujours faire une vaginoplastie ?” Je devais la “rassurer” en disant oui ! Je n’ai pas osé dire non parce que c’est elle qui me prescrivait mes hormones et qu’elle pouvait décider d’arrêter mon traitement. »

Pour Loup et Lexie, il n’y a pas de place pour le doute et très peu d’espaces pour en discuter. « Pour les médecins, les femmes trans doivent vouloir un vagin pour être pénétrées, continue Lexie. Ils ont une image très limitée de ce qu’est une femme et, pour eux, les personnes non-binaires n’existent tout simplement pas. »

De fait, la grande majorité des personnes interrogées pour cet article confient s’être senties dépossédées des prises de décisions, mal informées, infantilisées, encore et toujours psychiatrisées. Éliot Sévricourt rappelle à ce propos l’urgence d’une prise de conscience de ces discriminations et problèmes d’accès aux soins : « Entre le moment où les personnes décident d’entamer leur parcours de transition et sa réalisation, elles se situent dans une période à risque en termes de dépression et de tentative de suicide. Parce qu’on cherche des médecins, mais qu’ils ne veulent pas nous prendre en charge, qu’on se tape des consultations abominables, qu’on attend parfois des années pour accéder à une hormonothérapie… Cela s’ajoute évidemment à la transphobie que l’on subit dans le reste de la société et au rejet de nos proches. »

Lee Ferrero, membre fondateur et porte-parole de l’association marseillaise Transat, veut croire à des changements politiques rapides. Alors même que la majorité des associations militantes ne croient pas aux changements de façade annoncés par l’ex-Sofect, son association a choisi de participer à la Fpath. Contrairement à l’ancienne structure, Trans Santé s’est ouverte aux personnes transgenres et non-binaires. Via le conseil d’administration ou les groupes de travail, Lee espère pouvoir sensibiliser les professionnel·les de santé pour que les pratiques évoluent enfin et que la dépsychiatrisation des parcours devienne une réalité. « Notre objectif, c’est que le droit commun soit respecté, et qu’aucun médecin ne puisse refuser, par exemple, de prescrire une hormonothérapie. » Mais le chemin vers une égalité de traitement est long. En témoignent notamment les pressions exercées par le Conseil national de l’Ordre des médecins ou les organismes de sécurité sociale (6), qui laissent penser à nombre de praticien·nes qu’ils et elles n’ont pas le droit de prendre en charge des patient·es transgenres si leur parcours de transition ne s’inscrit pas dans le protocole de la HAS.

(1) Lexie est l’autrice d’Une histoire de genres. Guide pour comprendre et défendre les transidentités, Marabout, 2021. Elle anime le compte Instagram @aggressively_trans, où elle diffuse des contenus pédagogiques sur les transidentités et sensibilise aux conséquences de la transphobie. La vidéo citée : « Transphobie médicale. Théories et pratiques déshumanisantes. »

(2) Il n’existe que très peu, voire pas, de chiffres récents pour évaluer l’ampleur des problématiques relatives à l’accès aux soins des personnes transgenres.

(3) Les parcours de transition médicalisés font référence aux évolutions physiques liées à des actes médicaux (chirurgie ou hormonothérapie par exemple). Cependant, un parcours de transition est aussi psychique et social, et la médicalisation n’est absolument pas une étape obligatoire.

(4) En 2010, le ministère de la Santé a reclassé la transidentité dans la catégorie des affections de longue durée hors liste (ALD HL). Depuis, elle ne peut plus, théoriquement, être considérée comme une affection psychiatrique.

(5) FPATH : French Professional Association for Transgender Health.

(6) Au motif que le protocole de deux ans préconisé par la HAS n’a pas été respecté, des condamnations à des interdictions d’exercer ont déjà été prononcées par le Conseil ou ses antennes régionales contre des médecins qui avaient pris en charge des personnes transgenres.

Pour aller plus loin…

Aux États-Unis, l’habit fait le trumpiste

Naturalisation : des Palestiniens sous pression de la DGSI

« La surveillance des Palestiniens en Europe est très répandue »