Classe « dangereuse » : une parole disqualifiée

La voix des pauvres et des minorités reste inaudible, voire empêchée, en politique comme dans les médias. Au risque d’attiser un sentiment d’injustice néfaste à la cohésion républicaine.

dans l’hebdo N° 1689 Acheter ce numéro

© Martin Lelievre/Hans Lucas/AFP

S’inviter dans l’arène médiatique lorsqu’on ne répond pas aux critères de l’acceptabilité s’avère souvent une expérience éprouvante. Ils sont nombreux – pauvres, de couleur, femmes, voire, pire, les trois à la fois – à partager ce sentiment d’iniquité, même si nos écrans exposent désormais une diversité de visages.

« Quand on est un militant des quartiers populaires, antiraciste, et encore plus quand on est musulman, c’est quasiment impossible d’avoir accès aux grands médias, dénonce Youcef Brakni, membre du comité Justice pour Adama. Il faut qu’on fasse des choses énormes ou inattendues pour rendre nos combats visibles. »

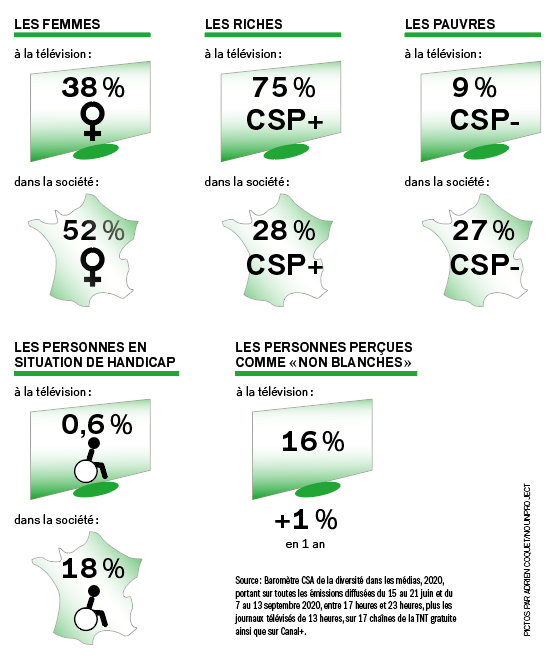

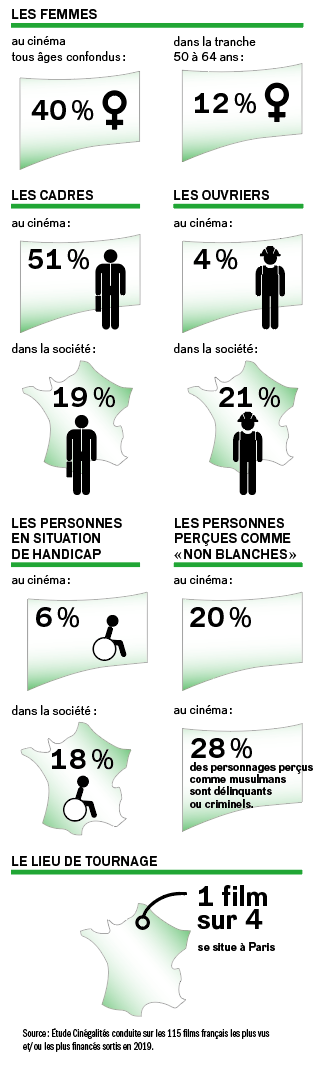

Plusieurs études ont permis d’éclairer ce sentiment d’injustice (lire infographies). Dans la fiction, elles montrent une prédominance de la figure de l’homme blanc, qui monopolise à lui seul la moitié des personnages principaux. « De nombreuses histoires ne sont pas racontées, souligne la chercheuse en sciences de l’information Sarah Lécossais, missionnée par le Collectif 50/50 pour une étude sur la diversité au cinéma. Songez par exemple qu’il n’y a que 6 % de femmes non blanches à l’écran ! » Le constat est similaire dans la sphère politique, où les ouvriers et employés sont largement sous-représentés, tous partis confondus, alors même que « tout le monde se revendique du peuple », note Raphaël Challier, sociologue à l’université Paris-8.

Invisibles ou mal représentées, les personnes issues des minorités ou des classes populaires se sentent aussi fréquemment censurées. Même Omar Sy, intronisé trois années de suite « personnalité préférée des Français » et encore aujourd’hui « numéro 3 » dans ce classement, a confessé son amertume face aux réactions déclenchées par une tribune qu’il avait publiée en juin 2020 dans L’Obs contre les violences policières. La fachosphère a matraqué sur les réseaux sociaux un appel au boycott du film Police, dans lequel il jouait le rôle d’un flic. Et sa -participation au Beauvau de la sécurité, un temps envisagée, a été écartée après les esclandres publics des syndicats Alliance et Unsa police. « En écrivant cette lettre, je savais que cela aurait un impact sur mon travail », lâchait le comédien un an plus tard dans le Guardian. « Je regrette [que] les gens n’aient pas voulu comprendre ce que j’ai dit, ajoutait-il sur France Inter. On ne peut pas dire qu’il y a des violences policières ou du racisme dans la police sans être accusé de dire que la police est raciste. Pourquoi ? »

« Loyauté »

Rokhaya Diallo subit aussi une assignation aux stéréotypes qui ressurgit parfois de manière inattendue. Il lui est par exemple souvent reproché de trop bien s’exprimer pour prétendre parler au nom des classes populaires, ou d’avoir gravi les marches du palais du Festival de Cannes dans une robe de couturier. « Ce qui dérange, au fond, c’est qu’une personne non blanche puisse faire preuve de fierté, analyse la journaliste. Nous devrions toujours exprimer de la gratitude. »

Des choses énormes ou inattendues pour rendre nos combats visibles.

L’extrême-droitisation des esprits offre également une palette de concepts attrape-tout pour jeter le discrédit sur la parole à moindres frais : « wokisme », « racialisme », « indigénisme », « islamisme »… « C’est une stratégie très efficace de disqualification, regrette Youcef Brakni. Résultat, nous sommes omniprésents dans les médias en tant que sujets, parce qu’on est musulmans ou habitants des quartiers populaires, mais jamais en tant qu’acteurs en capacité de s’exprimer. »

Comment expliquer la persistance de cette iniquité après des décennies de lutte contre les préjugés ? La question est au cœur de nombreux travaux sociologiques. La censure des idées qui détonnent est un phénomène connu de longue date, au cœur même du jeu médiatique, souligne Olivier Baisnée, sociologue des médias : « Le débat public est composé de plusieurs sphères. Celle où il est légitime de débattre entre gens considérés comme sérieux est limitée. » Les contre-discours n’y ont pas leur place.

Humiliation

L’asymétrie entre la réalité et ses représentations s’explique aussi par la sociologie du métier de journaliste, homogène socialement. Ce biais est accentué par ce que les chercheurs appellent la « routine professionnelle ». Pour rendre leurs reportages à temps, les journalistes ont besoin de s’appuyer sur des sources rapidement disponibles. Ils ont du mal, pour une partie d’entre eux, « à s’intéresser à des “hommes sans qualité”, c’est-à-dire à des personnes ne disposant pas d’une reconnaissance sociale spécifique », écrit le sociologue dans une étude sur la couverture médiatique du mouvement des gilets jaunes.

Un cas d’école, selon lui : « Il s’est passé quelque chose de très rare pour les journalistes à ce moment-là. Ils étaient confrontés à quelque chose sur quoi ils n’avaient aucune ressource. Ils avaient en face d’eux des gens dont ils ne comprenaient pas les logiques ni les principes d’action. » Faute de porte-parole, les sources officielles et policières ont été sursollicitées pour couvrir ce mouvement, d’où un effet de loupe sur les violences. In fine, ce surgissement soudain d’une parole populaire jusqu’ici inaudible a vu se reproduire « le phénomène de violence symbolique appliquée d’ordinaire aux banlieues », observe Olivier Baisnée. « Les gens ont été renvoyés à une forme d’animalité. »

Dans les parcours de radicalisation, le sentiment d’être méprisé est omniprésent.

Ce sentiment d’être invisible, interdit, voire humilié, joue un rôle important dans le rapport à la politique. Et pas uniquement dans le sens d’un désintérêt. Le mouvement des gilets jaunes a rendu visible une colère aiguë, exprimée hors de tout cadre, « à distance » des partis et autres institutions de la vie politique, souligne Raphaël Challier_. « L’extrême droite comme l’extrême gauche s’imaginent qu’une radicalisation mécanique va leur profiter, par une adhésion des classes populaires à leur discours. Dans les faits, on observe plutôt que la radicalisation se fait par le bas, dans des dynamiques qui échappent aux spécialistes du politique. »_

Faut-il alors craindre que la sous–représentation d’une partie de la population n’alimente une fracture ? Qu’à défaut de pouvoir exprimer une voix républicaine, certain·es choisissent la voie antirépublicaine ? Les travaux de sociologie sont riches sur le rapport entre sentiment d’injustice et extrémisme, qu’il soit raciste ou islamiste. La radicalisation est un processus complexe, agrégeant des facteurs psychosociaux, culturels, géopolitiques et intimes, mais le sentiment d’injustice concernant l’accès à la parole publique est un élément clé, observe Alexandra Poli, sociologue pour le programme européen Dialogue sur la radicalisation et l’égalité (Dare) (1). Dans les parcours de radicalisation, « le sentiment d’être effacé, réduit au silence politique, la dénonciation d’un manque de dignité, d’un mépris sont omniprésents, résume-t-elle. Les idéologies radicales actuelles tirent parti du sentiment d’exclusion en s’adonnant à un syncrétisme politique, religieux, historique, qui tente de recomposer du sens et une représentation de la société en jouant des gammes variées autour des principes d’égalité et de mérite. Elles fédèrent moins sur des valeurs communes que sur l’agrégation d’attentes singulières de reconnaissance, juxtaposées les unes aux autres ».

Les études sur les radicalités montrent même qu’il n’existe pas de relation formelle entre les inégalités objectives et la radicalisation, indique la chercheuse. Autrement dit, l’injustice ressentie joue un rôle plus important que les inégalités socio-économiques. De ce point de vue, la période actuelle offre un terreau favorable à l’extrémisme, car le vécu de chacun tend à se mélanger avec les injustices qu’il perçoit dans la société. Le sentiment d’injustice gagne toutes les couches de la société et ne concerne pas seulement les plus pauvres.

Alexandra Poli nuance tout de même : toutes les victimes d’injustice n’épousent pas une trajectoire extrémiste, loin de là. Il est donc possible, tout autant que nécessaire, de désamorcer la question sociale en cessant d’en avoir une peur panique.

télévision et cinéma : Une représentation déformée de la société

Pour aller plus loin…

Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille

Anduril, la start-up de la guerre qui recrute sur internet