Classe ouvrière et opéraïsme : apprendre de la défaite

Le courant majeur du marxisme hétérodoxe italien conserve une grande qualité d’analyse. Un ouvrage interroge son « legs ».

dans l’hebdo N° 1707 Acheter ce numéro

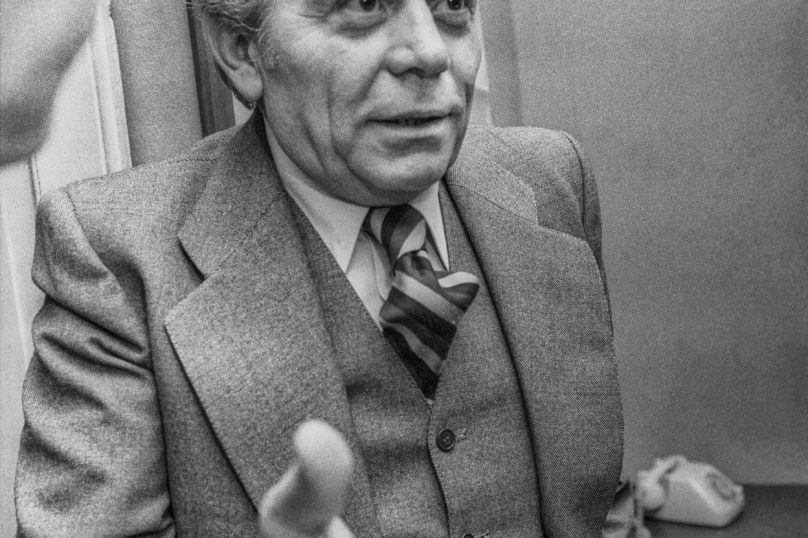

© MARCELLO MENCARINI / Leemage via AFP

Que reste-t-il de l’opéraïsme à l’heure de la mondialisation ordolibérale ? Cette remise en cause profonde du marxisme-léninisme classique, née à l’orée des années 1960 à la gauche du Parti communiste italien, apparaît comme une amorce théorique des mouvements de 1968. Mais est-elle encore efficace pour penser le néofordisme contemporain ? C’est tout l’objet de cet essai dense, issu d’un colloque tenu en avril 2019 à Paris autour de l’œuvre de Mario Tronti. Figure majeure de ce courant, il fut, dès la fin des années 1950, le penseur politique en Italie qui, avec Raniero Panzieri, conçoit un renouveau de la pensée marxiste autour de la figure centrale de « l’ouvrier-masse » (1).

Il s’illustre surtout avec la méthode de travail de « l’enquête ouvrière », dans des revues largement diffusées comme Quaderni rossi [Cahier rouges] ou Classe operaia [classe ouvrière], qui publieront de longues séries d’enquêtes réalisées auprès de ces jeunes ouvriers, souvent issus du sud de l’Italie, à partir de questionnaires réalisés en commun avec eux. Un procédé intitulé la conricerca, littéralement « co-recherche ». L’apport de ces initiatives sera de mettre au jour les aspirations de cette partie du prolétariat, cœur du fameux « miracle économique italien » de l’après-guerre, qui devint le fer de lance de la contestation ouvrière de « l’automne chaud » de 1969 (car en Italie, 1968 s’est doublé d’une longue vague de grèves massives, surtout à l’automne de l’année suivante), largement ignoré des organisations du mouvement ouvrier.

Comme le rappelle Jamila M.H. Mascat dans son introduction, est née là une « manière de penser politique », qui demeure féconde, même à une époque « dominée par l’antipolitique démocratique et populiste », mais surtout après le « passage de la centralité à la marginalité de la classe ouvrière ». Car ce « legs de l’opéraïsme » vient d’abord de sa conception d’une « autonomie de la politique », couplée au refus d’une lecture linéaire de l’histoire, chère aux PC (staliniens) des années 1950-1960 et leur héritage léniniste.

Philosophe italien d’extrême gauche des années 1970, Toni Negri a « fait ses classes » dans les revues de ce courant opéraïste où, dans les années 1960, il allait distribuer des tracts devant les raffineries du Petrolchimico de Marghera face à la lagune de Venise. Revenant sur ses années de formation, il livre une analyse stimulante de ce « reste » de l’opéraïsme face « à l’effacement de la classe comme acteur politique décisif ». Et de citer le dramaturge allemand Heiner Müller qui, comme Walter Benjamin et son « frein d’urgence » comme vision de la révolution (là aussi rompant avec le léninisme), appelle à « ralentir le temps » à la fois pour « reconstituer les forces » de « la » classe, désunie et désemparée, sinon aveuglée, mais aussi comme nouvelle attaque frontale de l’exploitation capitaliste.

Augmenté d’une fine intervention d’Étienne Balibar, lui issu de l’althussérisme, autre courant marxiste des sixties avec qui l’opéraïsme eut des joutes théoriques épiques, cet ouvrage de philosophie marxiste renoue avec cette tradition de débats de gauche, présentant d’abord l’œuvre et l’héritage de Tronti, qui n’est pas « un penseur politique, mais [se veut] un politique pensant ». Car son intérêt n’est pas d’emblée l’appartenance à un courant de pensée, « pas même au marxisme », mais d’abord à celle d’une « portion du monde social : le mouvement ouvrier, c’est son nom ». Et de conclure : « Je crois ne jamais avoir écrit une seule ligne sans avoir à l’esprit, y compris en ce moment même, les besoins, les intérêts, les motivations, les aspirations de ce monde du travail moderne. » Pour, jusqu’à aujourd’hui, conserver les « propositions de fond qui ont constitué l’opéraïsme », soit « la déclinaison du point de vue de la partialité qui renversait le regard porté sur le rapport de forces, d’abord les luttes ouvrières, ensuite le développement capitaliste ». Et de rappeler l’un de ses enseignements majeurs, celui du « vice historiciste » de l’orthodoxie marxiste qui voudrait que « plus le développement capitaliste se développe, plus la classe ouvrière se renforce. Faux ! » Pour mieux assurer, après la défaite de la classe ouvrière du XXe siècle, que « la fréquentation de la tradition ne devienne pas velléitarisme, la passion ne suffit pas, il faut aussi le désenchantement, qui soit occasion de réenchantement ». La lutte continue.

(1) Mario Tronti publiera en 1966 chez Einaudi son ouvrage le plus célèbre, véritable « bible » des militants des années 1970, Ouvriers et Capital, traduit de l’italien par Yann Moulier-Boutang (avec Giuseppe Bezza), préface d’Andrea Cavazzini & Fabrizio Carlino, éd. Entremonde.

Le Démon de la politique. Étienne Balibar, Antonio Negri & Mario Tronti, Ouvrage dirigé par Jamila M.H. Mascat, éd. Amsterdam, 198 pages, 17 euros.

Pour aller plus loin…

Cette encombrante démocratie

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »