Militants mis à l’amende : accusé, saignez-vous !

Certains policiers abusent des poursuites contre des militants ou des manifestants pour outrage, rébellion et violence. Profitant de procédures expéditives et de l’aide financière de l’État, ils réclament le paiement de dommages et intérêts souvent disproportionnés.

dans l’hebdo N° 1705 Acheter ce numéro

Depuis 2016, les manifestations ont tendance à dégénérer et la relation police-population se détériore. En parallèle, les tribunaux sont le théâtre d’une mise à l’amende discrète et patiente, frappant des auteurs de délits mineurs ou d’actions politiques. Il en coûte ainsi entre 300 et 1 000 euros de dommages et intérêts, pour un « sale flic » lâché au cours d’une interpellation musclée, plus les frais d’avocat du fonctionnaire outragé qui peuvent grimper jusqu’à 1 000 euros. Une somme multipliée parfois par dix ou quinze, pour autant de policiers parties civiles.

Les condamnations pour outrage, rébellion ou violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ont toujours existé et les dérives sont anciennes, mais elles s’amplifient et touchent désormais un public nouveau. « On assiste à une systématisation contre les manifestants et les gilets jaunes », constate Me Eduardo Mariotti-Paranhos, avocat de nombreux militants politiques au barreau de Paris. « L’attaque au porte-monnaie est une nouvelle tendance de la répression. Elle s’installe avec la place grandissante faite aux parties civiles dans toutes les procédures », renchérit son confrère Stéphane Maugendre.

**Marc*** 25 ans

« Le 21 septembre 2019, j’étais à la manif à Paris pour la justice sociale et le climat. La police a envoyé des gaz lacrymogènes. La tension est montée et j’ai invectivé les policiers. Je sentais que je perdais le contrôle alors je me suis éloigné. Les policiers ont chargé, j’ai couru. Puis j’ai senti une main dans mon dos. Les policiers de la brigade d’intervention m’ont entouré et passé à tabac. Puis ils m’ont confié à une BAC. Lorsqu’ils ont rempli la fiche d’interpellation, ils disaient : « Bon, qu’est-ce qu’on dit ? » Ils m’ont reproché une dissimilation du visage (alors que je n’avais qu’un bonnet), d’avoir lancé des pavés et de les avoir menacés de mort. J’ai été placé en garde à vue. J’avais mal au visage, alors j’ai demandé à voir le médecin de l’unité médico-légale. Il m’a octroyé un jour d’ITT mais m’a orienté vers les urgences pour passer des radios. Résultat : plusieurs fractures au nez et au zygomatique. Dix jours d’ITT. Les policiers étaient embêtés. Deux jours plus tard, l’un de ceux qui m’avaient interpellé a déposé plainte, prétendant que je l’avais mordu au bras. Il me demandait 2 000 euros. Le parquet voulait ajouter 1 000 euros d’amende. Je suis smicard, je n’avais même pas les moyens de me payer un avocat. J’ai recouru à une association de défense. J’ai aussi porté plainte à l’IGPN, qui a conclu que c’était de ma faute. Fin 2020, le tribunal correctionnel m’a relaxé de l’ensemble des faits reprochés. L’État et le policier ont fait appel. Depuis, j’ai beaucoup de mal à me projeter en manifestation. Je reste chez moi. »

*Le prénom a été changé.

Parole contre parole

Or, comme les dommages et intérêts ne sont pas calculés en fonction des revenus du prévenu, mais de la totalité du dommage estimé, ces affaires débouchent parfois sur des peines financières totalement disproportionnées. C’est ainsi que quatre personnes interpellées lors d’une émeute à Toulouse, en décembre 2019, et condamnées à des peines symboliques pour des jets de projectiles, ont dû payer un total de 13 250 euros à quatorze policiers en réparation du préjudice moral « résultant de la crainte d’être blessé ». Seuls deux agents justifiaient alors d’une interruption temporaire de travail… d’une journée, et un seul produisait un certificat médical attestant d’une blessure minime ; les autres concédaient à la barre n’avoir subi aucune blessure. La machine judiciaire peut s’emballer dans des proportions bien plus importantes, comme le révèle l’histoire de Maxime S., condamné à 82 000 euros de dommages et intérêts pour un jet de pétard (qu’il nie) à proximité des forces de l’ordre.

Au-delà de certaines condamnations extrêmes, heureusement rarissimes, ces affaires se caractérisent dans leur ensemble par la légèreté des procédures. L’outrage, la rébellion et la violence sur agent dépositaire de l’autorité publique sont des délits correctionnels. C’est le fonctionnaire qui porte plainte en son nom. Comme dans une procédure classique, la victime et l’accusé sont auditionnés par un commissaire de police. En l’espèce, le policier est interrogé par ses collègues et les témoins cités, lorsqu’il y en a, sont souvent eux aussi fonctionnaires de police.

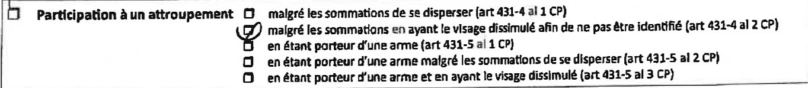

La procédure s’est encore dégradée récemment, affirme Me Mariotti-Paranhos : « Avec l’explosion de la répression des mouvements sociaux, depuis la loi travail, le procureur de Paris a décidé que les policiers n’avaient plus besoin de faire de procès-verbal d’interpellation [le document dans lequel un officier de police décrit les faits et le contexte de l’arrestation]_. Ils se contentent d’une fiche où ils cochent des cases, “outrage”, “rébellion”, “violence”, etc. Cela aboutit à des procédures expéditives et indigentes, bien loin du principe de procès équitable. »_ Les prévenus sont ensuite interrogés et un procès-verbal d’audition est versé à la procédure, comme dans les affaires classiques, nuance une source policière.

Une fois devant les juges, la parole des accusés pèse peu, face à celle d’un policier assermenté, qui travaille régulièrement avec la justice. « Les dossiers ne sont pas très épais et se caractérisent par leur faiblesse probatoire », résume Nils Montsarrat, juge et secrétaire national du Syndicat de la magistrature. Au quotidien, les tribunaux croulent sous ces affaires d’outrage, jugées à la va-vite, le plus souvent en l’absence du prévenu et de son avocat. Et l’outrage est caractérisé sans tenir compte d’une éventuelle provocation, contrairement à la loi sur la liberté de la presse, qui reconnaît, en matière d’injure publique, le poids des circonstances.

« Treizième mois »

Les dommages et intérêts dépendent ensuite de l’estimation du préjudice par le juge. Le préjudice moral peut être indemnisé sans justification médicale ou psychiatrique. Dans les affaires de violence, le dommage est estimé sur la base du nombre de jours d’incapacité temporaire totale (ITT) prononcée par le médecin de l’unité médico-judiciaire (UMJ). « Mais les UMJ travaillent souvent de manière lapidaire, et quand une ITT est estimée à six jours pour un ongle arraché, les dommages et intérêts doivent nécessairement suivre », constate Nils Montsarrat.

Certaines juridictions prévoient une nomenclature, dite « Dintilhac », pour fixer le montant des dommages, mais les juges doivent souvent se référer à un barème assez personnel. « Ce qui est certain, c’est qu’on ne tient absolument pas compte des revenus. Le principe, c’est la réparation intégrale du préjudice, qui se fonde sur la notion d’égalité des justiciables », précise le magistrat.

Plus besoin, pour le policier, de rédiger un PV d’interpellation : une simple fiche où sont cochées des cases suffit.

Dans les cas les plus complexes, le juge peut décider de laisser à une juridiction civile (ou une chambre civile du tribunal pénal) le soin de fixer le montant des dommages. Une machine judiciaire d’une autre nature se met alors en branle, à coups d’expertises médicales. « Au civil, c’est la froideur du calcul, la rationalité comptable qui compte. Nous ne sommes plus dans le moment chaud de la vérité et du mensonge, qui s’affrontent au pénal », témoigne Maxime S., « piégé » par la mécanique après une « quasi-relaxe » au pénal. « Il y a un gros problème de formation des avocats sur le volet civil, pointe aussi Me Maugendre_. Ce type de procédure nécessite une vraie défense organisée. Dès qu’il y a préjudice physique, il faut absolument que l’avocat soit accompagné d’un médecin-conseil et mette en place une défense pied à pied. »_ L’assurance scolaire peut également fonctionner lorsqu’un mineur est condamné, ce qui est peu connu.

Comme ces procédures sont simples, efficaces et potentiellement lucratives, certains agents en abusent pour s’offrir l’équivalent d’un treizième mois. Dans un rapport cinglant publié en 2013, l’Inspection générale de l’administration (IGA) dénonçait sans détour les abus d’un petit nombre de policiers (1). Elle repérait ainsi le cas d’un fonctionnaire « victime » à 28 reprises sur la seule année 2012, sans que son administration ne s’en émeuve. « C’est un jeu, dénonce Me Julia Massardier, avocate au barreau de Rouen_, certains agents connaissent le mot qui va faire sortir un jeune de ses gonds. J’ai des clients sans domicile fixe qui se retrouvent harcelés par des policiers et systématiquement condamnés pour outrage. Les abus se voient également dans certaines procédures qui ne reposent sur rien. La garde à vue est fondée sur une série de motifs finalement abandonnés pour ne conserver que l’outrage. »_

Et s’ils n’ont pas besoin de se déplacer à l’audience, les policiers n’ont pas non plus l’obligation d’avancer les frais d’avocat. C’est l’État qui s’en charge, au titre de la protection fonctionnelle. C’est ce qui a fait grincer des dents à l’IGA en 2013 : elle comptabilisait alors 20 000 demandes de protection fonctionnelle, dont près du tiers pour des faits d’outrage. Chaque outrage coûtant à l’administration une moyenne de 1 000 euros, entre les frais d’avocat et le paiement des dommages. Lorsque le prévenu est insolvable, c’est en effet les deniers publics qui sont convoqués en renfort, via les fonds de garantie Civi et Sargis (2).

Un début de prise de conscience

Le rapport pointait également « le dynamisme d’avocats dont certains se sont fait de ces dossiers une spécialité très lucrative », dénombrant cinq cabinets parisiens choisis « sans aucune mise en concurrence », pour se partager un marché d’environ 2,5 millions d’euros « qui leur garantit un revenu d’environ 40 000 euros par mois et par cabinet ». Certains avocats feraient systématiquement appel pour doubler leurs honoraires et, « dans certaines circonscriptions de police en province, le nombre de dossiers de protection fonctionnelle pour outrage est d’autant plus élevé qu’un avocat en est spécialiste et fait sa propre publicité y compris dans les commissariats », dénonçait le document de l’IGA.

Pour endiguer ces abus, le rôle du juge est primordial. Tous ne suivent pas aveuglément les accusations et un début de prise de conscience émerge dans certaines juridictions. « J’ai vu des juges refuser les dommages de 800 euros pour rébellion, en estimant que c’était le travail d’un policier d’interpeller des gens qui ne veulent pas l’être », rapporte Me Mariotti-Paranhos. « Il a longtemps été impensable de remettre en cause la parole d’un policier. Depuis quelques années et la médiatisation de certains abus, les choses commencent à changer », estime Me Rosanna Lendom. À Grasse, le parquet vérifie désormais que le plaignant n’est pas coutumier de ce genre d’affaires avant de poursuivre. « Nous avons un peu moins de poursuites, mais les condamnations restent quasi systématiques », nuance Me Lendom, qui a décidé en 2020 de ferrailler sans relâche sur ces dossiers du quotidien, pour ne pas les laisser passer sous silence.

Rien n’a néanmoins été entrepris par l’administration, ni au gouvernement, pour encadrer les dérives à la suite de la publication du rapport de l’IGA. Celui-ci proposait en particulier que le recours à un avocat ne soit pas systématique dans les cas d’outrage, injure et rébellion n’ayant pas entraîné de blessure, en s’inspirant des pratiques en cours dans la gendarmerie, où c’est la hiérarchie qui s’implique directement dans ces affaires. Les montants engagés au titre de la protection fonctionnelle dans la gendarmerie sont trente fois inférieurs à ceux de la police nationale.

Ces dérives sont aussi le signe d’un métier qui va mal. La faible rémunération, l’instrumentalisation et le manque de formation aboutissent à une police à fleur de peau, sur la défensive, dans une attitude de défi propice à l’escalade. Cesser d’ignorer les abus est un ingrédient essentiel à la désescalade.

(1) « Rapport sur l’évolution et la maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du ministère de l’Intérieur », IGA, septembre 2013.

(2) La protection juridique des seuls policiers a coûté 16 millions d’euros en 2019.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie