Cannes : La vie sur grand écran

Retour dans les décennies 1980 et 1970 avec deux œuvres personnelles et ouvertes à la fois.

dans l’hebdo N° 1708 Acheter ce numéro

Des jeunes gens en construction : les acteurs et actrices admis à l’école de théâtre des Amandiers la même année que Valeria Bruni Tedeschi, qui plonge ici dans cette belle énigme qu’ils et elles représentent. Une femme en évolution dans sa vie et dans son corps : Annie Ernaux, qui a fait de films familiaux en Super 8 un superbe prolongement de son œuvre littéraire.

Les Amandiers,

de Valeria Bruni Tedeschi, 2 h 06, en compétition

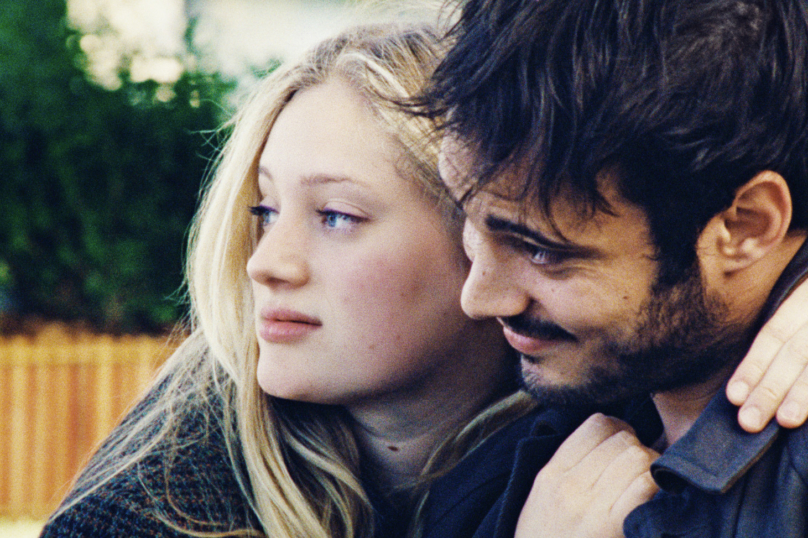

Oui, Les Amandiers est un film fondé sur les souvenirs de Valeria Bruni Tedeschi, qui, dans les années 1980, a suivi les cours de l’école du théâtre, situé à Nanterre, où officiaient Patrice Chéreau (Louis Garrel) et son ami Pierre Romans (Micha Lescot). Oui, la jeune actrice (Nadia Tereszkiewicz) blonde aux yeux bleus qui fait figure d’héroïne n’est pas sans ressemblance avec elle. Pour autant, Les Amandiers n’est pas une œuvre strictement autobiographique, ni une confession sur les années d’apprentissage de la réalisatrice, pas plus qu’un film d’entre-soi qui délivrerait des clins d’œil en évoquant les comédiens de sa promotion (douze par an), dont certains sont, comme elle, devenus célèbres.

C’est beaucoup, beaucoup mieux que cela. Les Amandiers ouvre au spectateur qui veut bien le recevoir un domaine qui ne lui est pas forcément familier, une énigme même : de quoi est constitué·e une actrice ou un acteur ? Et qui plus est, au moment où il ou elle en est encore à se chercher, à tenter de départager – ou pas – ce qui est la vie et ce qui est le jeu. De ce fait, les douze comédiens en herbe qui ont la chance d’être retenus dans l’école (sélection racontée au début du film : c’est sa phase la plus classique) sont embarqués dans un flux bouillonnant d’intranquillité.

S’emparer d’un personnage et de ses tourments, s’y engager corps et âme, entrer à tâtons ou passionnément dans sa propre vie sentimentale, souffrir des blessures déjà présentes (c’est le cas d’Étienne [Sofiane Bennacer], sous l’emprise de la drogue, l’amoureux de Stella) : comment des filles et des garçons de 20 ans pourraient-ils éviter d’être la proie de montagnes russes émotionnelles ? Comment s’épargner le vertige ? Il n’y a pas d’économie de soi possible. Voici ce que montre Les Amandiers comme rarement un film l’avait fait.

Alors, bien sûr, ces jeunes actrices et acteurs sont en vase clos, centrés sur eux-mêmes ; le monde extérieur entre peu dans leur vie, sinon l’épidémie de sida, qui à cette époque fait des ravages – source d’effroi ou de soulagement vital en fonction du résultat du test, qui les place là encore sur un fil, celui de l’amour et de la mort. Gageons que, si Valeria Bruni Tedeschi avait introduit dans son film des éléments extérieurs (on entend tout de même quelques actualités de l’époque : les otages au Liban, Tchernobyl), il n’y aurait eu là que de l’anecdotique.

Cependant, on ne perd pas de vue ceci : cette attention concentrée sur soi, sur ses camarades de promotion et sur le théâtre est ambivalente. Car son issue n’a rien d’égocentrique : un partage est au rendez-vous, avec un public, par le biais d’un spectacle. Un partage dont l’intensité tient d’abord à ces jeunes gens, à leur capacité à s’oublier, à ne plus se regarder, à jouer sans qu’il s’agisse d’un jeu, à atteindre une liberté dont la forme rapide et vibrante du film lui-même est le symbole. Tel est l’enseignement essentiel de Patrice Chéreau transmis par la cinéaste, qui lui rend ainsi l’hommage le plus vivant qui soit, le représentant non en maître sentencieux – qu’il n’a jamais été –, mais en angoissé exigeant, parfois tyrannique.

Les Amandiers fait songer à ces vers d’Apollinaire extraits d’un poème intitulé « Avant le cinéma ». C’est comme si Valeria Bruni Tedeschi avait voulu les rendre en son et en images, et avec quelle réussite ! « Les artistes que sont-ce donc / Ce ne sont plus ceux qui cultivent les Beaux-Arts / Ce ne sont plus ceux qui s’occupent de l’Art / Art poétique ou bien musique / Les artistes ce sont les acteurs ou les actrices »…

Les Années Super 8,

Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, 1 h 01, Quinzaine des réalisateurs

On ne dévoile rien en disant qu’Annie Ernaux est une femme de l’écrit. Même si, dans son univers, la photographie est présente. Elle est partie prenante de l’un de ses livres, L’Usage de la photo, signé avec Marc Marie (Gallimard, 2005). On compte aussi beaucoup de photos renvoyant à sa biographie dans les pages du « Quarto » (Gallimard, 2011) où sont réunies la majeure partie de ses œuvres, et dans le Cahier de L’Herne* venant de paraître. Annie Ernaux n’est donc certes pas iconophobe. Mais on ne l’imaginait pas en cinéaste.

Voici ce qu’il en est : dans les années 1970, son mari, Philippe Ernaux, a acheté une caméra Super 8. Il a filmé la vie de famille, leurs voyages à l’étranger. Quand le couple s’est séparé au début des années 1980, il est parti avec la caméra mais a laissé les bobines. C’est seulement il y a peu qu’Annie Ernaux et ses fils, notamment David Ernaux-Briot, les ont ressorties. Les visionner après tout ce temps a déclenché l’idée qu’il y avait peut-être là matière à film de cinéma.

C’est qu’entre-temps Annie Ernaux a développé l’œuvre qui est la sienne, relevant de la socio-autobiographie. Ces enregistrements (muets, la captation sonore étant exclue alors sur ce type de caméra) ne pouvaient manquer de résonner avec celle-ci. David Ernaux-Briot s’est ainsi lancé dans la réalisation de ces Années Super 8, et sa mère en a écrit le texte qu’elle dit en voix off, et qui donne à l’ensemble son sens et sa cohérence.

Sans doute, pour qui n’a jamais lu une ligne d’Annie Ernaux, Les Années Super 8 constitue une bonne porte d’entrée dans son œuvre. Les lectrices et lecteurs de l’autrice du récent Jeune homme y verront, pour leur part, un prolongement spécifique de son travail, une variation sur un matériau différent, une focalisation aussi sur une période particulière, la décennie 1970.

Ce qui s’y révèle en premier lieu, ce sont les corps. « Les corps sont éloquents », dit justement Annie Ernaux dans son commentaire. Le sien, en particulier. Au moment où elle formule cela, on la voit dans une robe bleue, l’allure engoncée, gauche, raide. Elle joue au minigolf avec sa belle-famille, bourgeoise. Les images, qui s’étendent de 1972 à 1981, montrent aussi l’évolution de son physique. Quelque chose dans son visage progressivement s’éteint, se durcit. La vie conjugale, les devoirs d’une mère, les travaux ménagers, son métier d’enseignante, la répartition sexuée des tâches : le tout accumulé transforme la radieuse personne des débuts en « femme gelée », pour reprendre le titre d’un de ses livres. Autre motif d’émotion : les images de sa mère, dont les photographies publiées jusqu’ici sont rares et floues. Elle vivait alors sous le même toit que sa fille, son gendre et ses petits-enfants.

Tandis qu’au fil des années le mari détourne sa caméra de ses proches (signe de la crise du couple), il ne manque pas, en revanche, de filmer les villes ou les pays où ils se rendent. Les Années Super 8 témoignent ainsi des destinations qu’on pouvait envisager alors quand on avait une sensibilité de gauche (c’était autant le cas d’Annie que de Philippe Ernaux). On découvre ainsi le Chili rayonnant d’Allende, ou des plans de la République populaire d’Albanie isolationniste, virée touristique étonnante dans cette sombre dictature.

Le travail sur ces images a été remarquable : le film est superbe de bout en bout, ce qui contribue à l’arracher au seul statut d’archives familiales. En outre, Annie Ernaux y conserve sa manière à la fois directe et distanciée, qui n’est pas sans résonances avec l’un de ses grands livres, Les Années (Gallimard, 2008), sur une période plus resserrée. Aucun compte n’est réglé, y compris avec son mari. Au contraire. Dans l’application qu’il manifeste à filmer les objets dans les chambres d’hôtel ou les locations de vacances, l’autrice reconnaît la marque d’une insécurité due aux déménagements incessants de ses parents quand il était enfant.

Et l’écriture ? Annie Ernaux s’y consacrait pourtant déjà à l’époque, et publiait (son premier livre, Les Armoires vides, est paru en 1974). Mais elle écrivait en secret, quand personne ne la voyait. Par la force des choses, cette activité, pourtant vitale, ne peut figurer dans Les Années Super 8. Elle se situe dans un hors-champ nécessaire à sa respiration. Le côté clandestin, sauvage, vengeur de l’écriture chez Annie Ernaux s’en trouve renforcé. Ce qui lui correspond on ne peut mieux.

Pour aller plus loin…

« La Chambre de Mariana » : voir sans être vu

« Les Temps modernes », derniers feux du muet

« Si ma génération a survécu, c’est grâce aux femmes »