Palestine : une guerre, trois fronts

Ceux qui à Jérusalem, à Washington et à Paris ferment toute issue au conflit jouent les apprentis sorciers.

dans l’hebdo N° 1724 Acheter ce numéro

© Photo : JAAFAR ASHTIYEH / AFP.

Dans le même dossier…

Gaza, lieu de tous les désespoirs « Une déshumanisation totale des Palestiniens »Le conflit israélo-palestinien s’est-il éteint de lui-même ? Le sujet, qui a occupé la une de la presse pendant plusieurs décennies, n’apparaît plus aujourd’hui que sporadiquement. Une offensive israélienne sur Gaza, comme au mois d’août, une flambée de violence sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, l’attaque meurtrière contre trois Israéliens à Elad, en mai, la mort d’une journaliste d’Al-Jazira, Shireen Abu Akleh, tuée le 11 mai par l’armée israélienne, ou encore les provocations du député fasciste Itamar Ben-Gvir font ressurgir la Palestine dans l’actualité, après et avant de longs mois de silence. Mais ces épisodes semblent n’avoir aucun lien entre eux, détachés de l’origine coloniale du conflit.

On a longtemps parlé de la « centralité » du conflit israélo-palestinien en raison de l’onde de choc qu’il propageait dans tout le monde arabe et dans nos sociétés occidentales. Est-il devenu marginal ? Oui. Mais en apparence seulement. À cela, plusieurs raisons. Il est ce que l’on appelle un conflit de basse intensité. La guerre civile en Syrie et aujourd’hui l’invasion russe en Ukraine occupent évidemment le devant de l’actualité. L’axe géopolitique de la conflictualité régionale s’est déplacé en Iran et en Arabie saoudite.

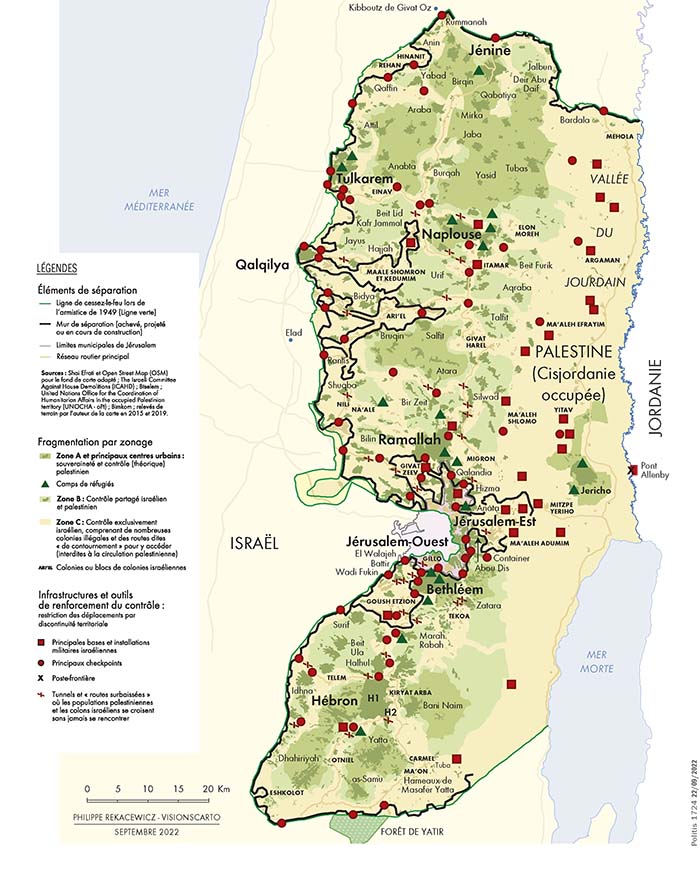

La colonisation a fragmenté ce qui aurait pu être le territoire souverain d’un État. Et aucune autre solution ne semble émerger.

Mais il existe aussi des raisons endogènes à cette relégation. Beaucoup d’observateurs, et même de militants, ont le sentiment d’une impasse. Plus personne ne croit à la solution à deux États. C’était pourtant la doxa internationale depuis la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies de novembre 1967. La colonisation a fragmenté ce qui aurait pu être le territoire souverain d’un État. Et aucune autre solution ne semble émerger.

Il ne se passerait donc plus rien en Cisjordanie occupée. Rien en tout cas qui modifie les données fondamentales du problème. La réalité est tout autre. Le feu couve, annonçant de nouvelles explosions. Les gouvernements israéliens de droite et de droite extrême ont mis en place une stratégie de pourrissement qui produit de la frustration bien au-delà de la Palestine. La guerre aux Palestiniens se mène sur trois fronts : intérieur, géopolitique et au sein des sociétés occidentales où les mouvements de solidarité sont réprimés. La France, étant, dans cet exercice, un cas extrême.

La violence des colons

À l’intérieur, la colonisation continue de galoper, de moins en moins administrative et de plus en plus violente. Selon l’ONG israélienne B’Tselem, on compte aujourd’hui 662 000 colons juifs en Cisjordanie, dont 220 000 à Jérusalem-Est. Soit 13,8 % de la population. Le nombre des colons a quadruplé depuis 2000. Pour cela, l’État hébreu use de tous les moyens. L’occupation militaire continue de rendre la vie impossible aux Palestiniens.

Mais la nouveauté de ces dernières années, c’est la suractivité violente des colons. Les plus extrémistes, assurés d’une totale impunité, agissent en bandes organisées, multipliant les attaques contre des Palestiniens isolés. Il ne fait aucun doute que cette stratégie de terreur s’inscrit dans la politique du gouvernement. L’armée, quand elle intervient, finit le plus souvent par prêter main-forte aux colons.

L’organisation de vétérans Breaking the Silence a documenté plusieurs cas de complicité de l’armée qui, elle-même, tue sans raison. Ainsi, le 6 juin dernier, dans le village de Jaba, près de Jénine, Rafiq Ghannam, 20 ans, a été abattu d’une balle dans la tête alors qu’il sortait de chez lui. La qualification de la victime du crime est toujours la même : « Suspect ». Le 22 juin, Muhammad Suliman, un adolescent de Silwad, dans le district de Ramallah, est abattu sans sommation pour avoir jeté une pierre en direction de soldats.

Pour l’installation de nouvelles colonies, tous les prétextes sont bons. Des territoires palestiniens proclamés « champs de tir » ou « espaces publics » sont préemptés.

Pour l’installation de nouvelles colonies, tous les prétextes sont bons. Des territoires palestiniens proclamés « champs de tir » ou « espaces publics » sont préemptés. In fine, que ce soit par l’appropriation de territoires par l’État ou par la terreur physique que font régner les colons, tout contribue à bouter les Palestiniens. Début mai, la justice israélienne a autorisé la destruction de huit villages de Masafer Yatta, dans le sud de la Cisjordanie. Officiellement pour installer une zone de tir de l’armée. Quelque 2 500 Bédouins en ont été chassés.

Cette stratégie est nourrie par l’attitude de l’Autorité palestinienne. Le report des élections en avril 2021 a eu l’effet d’un coup de massue sur une population palestinienne – et une jeunesse – qui rêvait d’un renouveau démocratique. Cette paralysie politique trahit la peur du vieux président de l’Autorité, Mahmoud Abbas, d’une défaite face au Hamas ou, pire, de l’avancée d’une liste démocratique. Abbas a choisi la « coopération sécuritaire » avec Israël. Le pourrissement d’un système politique qui n’a plus connu d’élections depuis 2006 est un profond motif de désespoir pour la population.

Les préjudices de l’ère Trump

Pour repousser toute velléité de protestations internationales, Israël agit sur un autre plan. Celui de la répression de toutes les ONG palestiniennes susceptibles de saisir les opinions publiques. Là encore, le qualificatif justifiant leur interdiction est sans surprise : « terroriste ». Et l’ONG israélienne B’Tselem est la cible d’accusations si absurdes que même l’Union européenne et les États-Unis les ont rejetées. Cela n’a pas empêché les services de sécurité de perquisitionner ses locaux. La faute de B’Tselem ? Réclamer le démantèlement du régime d’apartheid.

Sur le front international, l’ère Trump a été particulièrement préjudiciable aux Palestiniens. L’ancien président américain a usé de son influence pour parrainer un processus de normalisation économique et politique dans les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et -Bahreïn. Ce sont les accords dits « d’Abraham ». Un « accord de paix » paradoxal, puisque ces pays n’ont jamais été en guerre et qu’ils entretenaient depuis longtemps des relations avec Israël.

Donald Trump a également accompli un geste lourdement symbolique en déplaçant l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Un acte qui s’inscrit dans un projet d’annexion pure et simple de la Cisjordanie. Arrivé au pouvoir, Joe Biden s’est bien gardé de remettre en cause la décision de son prédécesseur.

La France en marge du droit international

Le troisième front de la guerre aux Palestiniens implique particulièrement la France, qui mène une répression acharnée des mouvements de solidarité. La censure vise deux mots : « apartheid » et « boycott ». En février 2010 déjà, une circulaire portant la signature de la ministre de la Justice de l’époque, Michèle Alliot-Marie, incitait les procureurs à poursuivre les « individus » appelant au boycott de produits israéliens.

Son successeur, Éric Dupond-Moretti, a relancé l’offensive en arguant que ces appels constituaient une « discrimination à l’égard d’une nation ». La France se place ainsi délibérément en marge du droit international alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a légitimé, dans un arrêt du 11 juin 2020, l’appel au boycott pour des raisons politiques. L’État a même été condamné à verser 100 000 euros à des militants de Mulhouse qui avaient été sanctionnés en raison d’un appel de cette nature.

La France continue pourtant à criminaliser les invitations à bouder les produits en provenance des colonies israéliennes. Dans le collimateur, le mouvement BDS (Boycott, désinvestissements, sanctions), très actif en France et aux États-Unis. Mais, en cette matière, le discours gouvernemental est à double tranchant. D’abord, en tentant d’interdire un mode d’action pacifique, il risque d’encourager la violence. Ensuite, en assimilant un appel au boycott à de l’antisémitisme, il identifie le judaïsme à Israël, jusque dans ses composantes politiques les plus extrêmes.

Ce confusionnisme officiel visant à confondre antisionisme et antisémitisme n’a jamais été aussi présent qu’avec Emmanuel Macron.

Ce confusionnisme officiel visant à confondre antisionisme et antisémitisme n’a jamais été aussi présent qu’avec Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. En novembre 2019, une résolution déposée par le député LREM Sylvain Maillard a tenté de donner une consistance juridique à cet amalgame. La ligne de défense d’Israël et de ses relais français est la même : parler d’apartheid est antisémite. A-t-on jamais considéré que dénoncer l’apartheid en Afrique du Sud résultait d’un racisme anti-Blanc ?

Stratégie d’intimidation

La stratégie d’intimidation n’est pas sans efficacité. L’hésitation atteint même la gauche radicale. Un projet de résolution déposée par la Nupes dénonçant cet apartheid israélien a finalement été retiré à la demande expresse du député socialiste Jérôme Guedj. Un recul que n’accepte pas le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui persiste et signe dans un entretien à Orient XXI : « J’ai l’intention de continuer à dire les choses, à ne pas lâcher la solidarité et à affirmer que le boycott est un acte pacifique. »

Il est en effet étrange de constater que deux organisations aussi incontestables qu’Amnesty International et Human Rights Watch, reconnues pour leur expertise partout dans le monde, et qui ont caractérisé et documenté l’apartheid à l’encontre des Palestiniens, cessent soudain d’être des référents reconnus dès qu’il s’agit d’Israël. Le rapport d’Amnesty démontre pourtant précisément comment « les autorités israéliennes ont progressivement créé ce système qui ségrègue et opprime les Palestiniens […], traités comme un groupe racial inférieur, ce qui est constitutif de l’apartheid ».

Le constat n’est pas nouveau. Le journaliste du Monde Michel Bôle-Richard, longtemps correspondant à Jérusalem, avait publié en 2013 un ouvrage intitulé Israël, le nouvel apartheid. « Une réalité que personne ne peut nier », écrivait-il, optimiste.

La fabrique des monstres

Quiconque est allé dans les territoires palestiniens ou a travaillé de bonne foi sur le sujet ne peut que se rendre à l’évidence. La vérité, c’est que les ministres en pointe dans ce déni n’ont aucune considération pour la réalité palestinienne, qu’ils ignorent ou veulent ignorer. Ils agissent en considération d’intérêts politiques hexagonaux, qui sont les leurs. D’où l’extrême grossièreté d’un Éric Dupond-Moretti.

« L’ennui, note Michèle Sibony, de l’Union juive française pour la paix, c’est que, pour un Maghrébin, la Palestine, ça existe toujours. Et pour lui, la Palestine est devenue le symbole d’une injustice absolue qui fait écho aux discriminations vécues ici. »

La politique française de censure et d’interdit boucle la stratégie israélienne de pourrissement.

Cette politique française de censure et d’interdit boucle la stratégie israélienne de pourrissement. « C’est une carte blanche donnée à la colonisation », observe Michèle Sibony. Les issues que peuvent espérer les Palestiniens sont ainsi obstruées de toutes parts. Les conséquences de cette politique, qui a sa cohérence de Jérusalem à Washington en passant par Paris, sont de produire du désespoir.

« Plus on écrase les gens et plus on fabrique des monstres », observe Michèle Sibony. Là-bas, c’est le ralliement aux groupes armés. Ici, c’est le renforcement d’un complotisme aux accents antisémites. Les ministres qui se livrent cyniquement à ce déni de réalité seraient-ils en réalité les plus gros pourvoyeurs d’antisémitisme ? C’est bien pourquoi le conflit, moins présent dans les médias mais très actif en profondeur dans nos sociétés, garde toute sa centralité.

Pour aller plus loin…

L’héritage du Pape François : réforme plutôt que révolution

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba