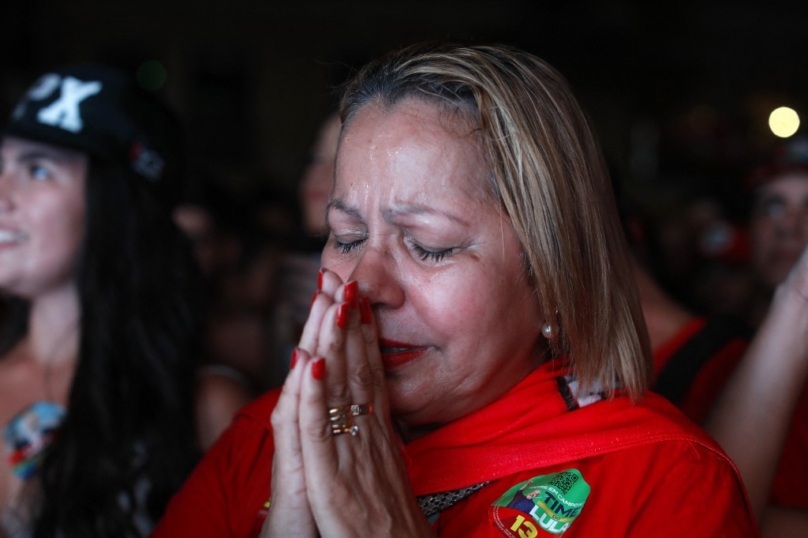

Nos larmes sont politiques

Si nous ne pleurons pas tout le monde, c’est que nous n’élevons pas toutes les morts au rang de catastrophes.

dans l’hebdo N° 1734 Acheter ce numéro

© JOÃO LAET / Getty Images South America / Getty Images via AFP

Nous pleurons, mais qui pleurons-nous ? Qui est digne de nos larmes ? Et qui en est indigne ? Par ces questions, j’entends attirer l’attention sur nos manières affectives, morales et éminemment politiques de faire face aux catastrophes contemporaines qui adviennent. Ces catastrophes, si meurtrières soient-elles, ne sont pas toujours perçues comme catastrophiques.

Il arrive qu’elles revêtent les habits de l’acceptable. La survenue régulière de la catastrophe affaiblit la possibilité du scandale. La catastrophe cesse alors d’être un événement. En tant que ce qui dure, elle devient le cours du monde. Ce n’est pas tant nous, alors, qui retenons nos larmes, que nos larmes qui ne coulent plus.

La répétition de la catastrophe ne constitue guère l’unique mode d’effacement du catastrophique. Certaines fois, certaines catastrophes ne nous catastrophent pas. Au vrai, nous ne sommes jamais catastrophés que par la chose mauvaise qui aurait pu nous arriver mais qui, par chance, est arrivée à d’autres. D’ailleurs, au lendemain de la catastrophe, c’est bien ce que nous disons : cela aurait pu m’arriver, cela aurait pu être moi.

Une catastrophe est survenue, mais publiquement, collectivement, nous estimons que presque rien ne s’est passé.

L’œil ne se mouille alors que conditionnellement, car pleurer une ou des personne(s) implique une projection, une identification, une reconnaissance. Si nous ne pleurons pas tout le monde, c’est que nous n’élevons pas toutes les morts au rang de catastrophes. Parfois même, certaines morts sont rabaissées au rang de presque rien. Une catastrophe est survenue, mais publiquement, collectivement, nous estimons que presque rien ne s’est passé. Nous gardons alors nos larmes pour nous-mêmes et pour les nôtres.

Je pense aux exilé·es noyé·es, aux ouvriers décédés sur les chantiers, je pense aux victimes des crimes sexuels, des crimes racistes, je pense aux victimes des guerres impériales, aux animaux abattus et à tou·tes ces autres qui, bien que nombreux·ses, ne comptent pas. Tout au plus, ces personnes sont comptées. Ces personnes deviennent des quantités approximatives. Et mortes sans nom, elles redeviennent ces masses anonymes qu’elles étaient déjà de leur vivant.

« La distribution différentielle du deuil public est un problème politique qui a une énorme signification », écrit Judith Butler dans le recueil Ce qui fait une vie (éd. Zones, 2010). Approcher au plus près cette signification nous fait entrevoir à quel point les régimes politiques de la race, de la classe, du genre et des sexualités soumettent nos larmes à une logique d’apartheid. Les vies sont divisées. Il y a les vies perdues dont il nous est permis de déplorer la perte. Nous marquons alors une minute de silence. Et il y a les vies dont on nous a appris à douter qu’elles étaient bien des vies sensibles et qui, disparues, ne parviennent pas à provoquer en nous un sentiment de disparition. C’est là pure injustice.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »