« Paris et nulle part ailleurs » : éloge du métissage

L’exposition présentée au Musée national de l’histoire de l’immigration met en relief la contribution capitale des artistes étrangers expatriés en France à la dynamique créative du pays.

dans l’hebdo N° 1735 Acheter ce numéro

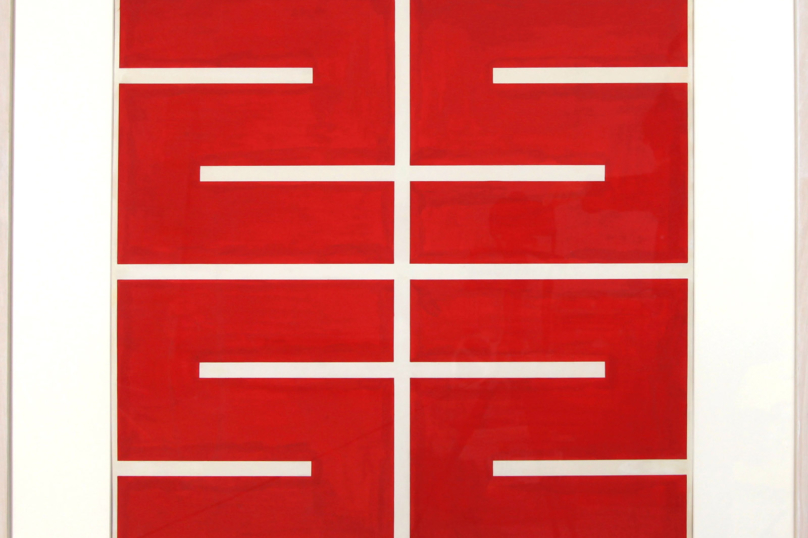

© Galerie Oniris, Rennes. Adagp, Paris, 2022.

Paris et nulle part ailleurs, Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, jusqu’au 22 janvier 2023.

Après avoir connu un rayonnement maximal sur le plan artistique au XIXe siècle et au début du XXe, Paris a quelque peu pâli à partir des années 1950, d’autres métropoles (New York, Londres, Bruxelles, Berlin…) s’affirmant au fur et à mesure comme des étoiles (au moins) aussi attractives dans la sphère de la création.

La Ville Lumière ne s’est pourtant pas éteinte totalement, comme le montre « Paris et nulle part ailleurs ». L’exposition se focalise sur 24 artistes étrangers – originaires d’Amérique du Sud, des États-Unis, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Europe – qui ont vécu plus ou moins longuement à Paris sur la période 1945-1972 et y ont apporté une contribution essentielle.

Les années 1945 à 1970 sont à Paris celles d’une grande effervescence de la vie artistique et de mutations profondes de l’art vivant.

« Malgré le déficit de la France des années cinquante et soixante en ateliers disponibles, en marchands d’art puissants, en collectionneurs entreprenants, en musées audacieux en matière contemporaine, les années 1945 à 1970 sont à Paris celles d’une grande effervescence de la vie artistique et de mutations profondes de l’art vivant », constate Jean-Paul Ameline, commissaire de l’exposition, dans le texte introductif du catalogue.

Les pièces présentées – principalement peintures, sculptures et installations – témoignent très bien du foisonnement de la période, marquée par l’essor de mouvements majeurs, notamment le nouveau réalisme et l’art optique/cinétique. Livrant « autant de traductions du vécu de l’expatriation dans les œuvres des artistes étrangers de Paris », selon Jean-Paul Ameline, elles mêlent empreintes culturelles ou biographiques propres à chaque artiste et influences multiples issues du creuset artistique parisien ou d’ailleurs. L’ensemble révèle la fécondité vitale du métissage, inhérente à toute forme de création.

Structuré en quatre sections thématiques (« Exils volontaires », « Hybridations », « L’opacité du monde », « Un langage universel »), le parcours amène à traverser des univers qui, par-delà les divergences stylistiques, traduisent tous une grande force expressive. À l’orée de la première salle se dressent les sculptures en bronze d’Alicia Penalba, majestueuses et vigoureuses, esquissant un intense paysage végétal (sans doute irrigué par des réminiscences de son pays natal, l’Argentine).

Espéranto artistique

Au fil de la visite apparaissent plusieurs autres artistes féminines, pour la plupart aujourd’hui (injustement) peu connues. Évoquant de mouvantes mosaïques aux nuances infinies, les toiles petit format de Maria Helena Vieira da Silva captivent autant que les larges fresques bariolées de Joan Mitchell, dont la palette expressionniste déverse une poésie puissante sur la toile. Quant à Milvia Maglione, elle affirme une très singulière inventivité par le biais de réalisations inclassables qui mobilisent diverses techniques (peinture, collage, broderie, installation…) et rivalisent de fantaisie.

Élaborées à l’aide d’algorithmes et d’outils informatiques, les compositions graphiques épurées de Vera Molnár semblent encore plus novatrices. Elles font partie de la dernière section de l’exposition, « Un langage universel ». S’y déploie une forme particulièrement stimulante d’espéranto artistique, à la fois rigoureux et ludique, dont Victor Vasarely et Julio Le Parc, tous deux ici représentés, constituent des chantres notoires.

Dans le reste de l’exposition, du côté des artistes masculins, citons encore les peintures ironiques d’Hervé Télémaque (dont Banania III, moquant une – tristement – célèbre marque de chocolat en poudre), les fameux tableaux-pièges de Daniel Spoerri (agrégats suspendus d’objets hétéroclites) et les collages horrifico-farcesques d’Erró (stigmates corrosifs de la société de consommation).

En épilogue, le parcours s’achève avec une autre œuvre d’Erró, Grimaces, un moyen-métrage en noir et blanc qui donne à voir quelque 170 figures – au sens propre et au sens figuré – de la scène parisienne des années 1960 se distordant tous azimuts : un panorama joyeusement excentrique d’une palpitante nébuleuse transnationale.

Pour aller plus loin…

« Banlieues chéries », une déclaration d’amour

« Paris noir » : grand rattrapage au Centre Pompidou

« Disco. I’m coming out » : Boogie Nights