Ariane Ascaride : « Je veux faire entendre la modernité de Brecht »

En compagnie du compositeur et accordéoniste David Venitucci, Ariane Ascaride interprète Du bonheur de donner, à partir de poèmes de Bertolt Brecht. Alliant des thèmes étonnamment actuels et une riche palette d’émotions, ce spectacle magnifique ressemble de près à la comédienne. Rencontre.

dans l’hebdo N° 1742 Acheter ce numéro

Du bonheur de donner / Bertolt Brecht, Le Lucernaire, Paris. Jusqu’au 5 mars.

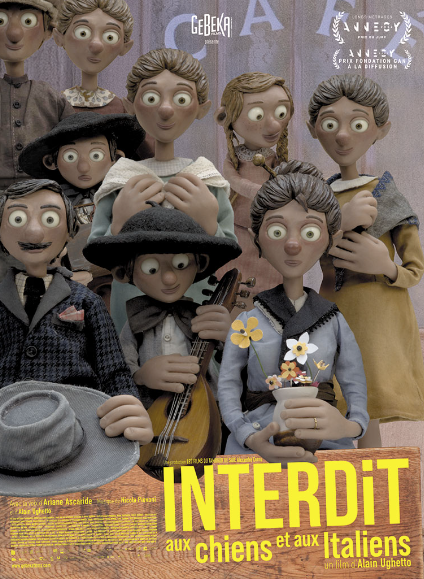

Interdit aux chiens et aux Italiens / Alain Ughetto, 1 h 10.

Il ne faut parfois pas grand-chose pour inventer un monde : deux chaises, deux pupitres, un accordéon et des lumières. Ariane Ascaride aux textes et David Venitucci à la musique créent, pendant un peu plus d’une heure, un univers unique, cohérent, étonnamment contemporain, à partir de poèmes de Bertolt Brecht.

La guerre, la misère, la condition des femmes, le sort des exilés, le poids de la morale… Tout résonne avec notre présent menaçant. Mais les deux artistes ne transforment pas Brecht en prêcheur ou en contempteur : ils en font un ami dont ils restituent la parole avec le plus de nuances, de sensations et de richesses esthétiques.

David Venitucci, auteur de la musique, sort de son accordéon des sons inouïs, fabriquant des ambiances quasi cinématographiques. Ariane Ascaride exprime tous les sentiments de la terre. Son visage est un palimpseste d’émotions. Et quand elle se met à chanter – ce qu’elle fait avec une maîtrise impressionnante –, sa voix semble pouvoir pénétrer les cœurs les plus endurcis. Le duo, complice, est à l’unisson, le musicien et l’actrice se portant l’un l’autre. Et tient amplement la promesse du titre : Du bonheur de donner.

Nous avons souhaité rencontrer Ariane Ascaride car il nous a semblé que ce spectacle lui ressemblait au plus près. Son actualité ne s’arrête pas là : la comédienne prête aussi sa voix à un formidable film d’animation qui sort en salle cette semaine, Interdit aux chiens et aux Italiens, d’Alain Ughetto. Last but not least, elle fait partie des signataires de notre « Appel contre la retraite à 64 ans ». L’occasion de l’interroger aussi sur cette question.

De quand date votre première rencontre avec Bertolt Brecht ?

Mon père faisait du théâtre amateur, après-guerre, à Marseille, avec la Compagnie des 4 Vents, dirigée par des gens proches du PCF. Ils ont joué du Brecht. Bien que je sois alors toute petite, ce nom a dû s’imprimer dans mon cerveau. Et puis, quand j’avais 13 ans, ma mère m’a emmenée écouter une chanteuse, Pia Colombo, qui interprétait du Brecht. Elle a chanté, entre autres, l’air de Jenny dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, « Comme on fait son lit on se couche ». Et je ne sais pourquoi, instinctivement, j’ai compris cette chanson, ce qu’elle disait : l’idée que, dans le monde où j’étais, si on voulait s’en sortir, il fallait se secouer.

Pour quelles raisons avoir dédié ce spectacle à Marcel Bluwal (1) ?

La même année, à 13 ans, j’ai vu à la télévision un homme de culture très particulier, avec un accent du Paris populaire, dont je comprenais aussi tout ce qu’il disait : c’était Marcel Bluwal. Il m’a tellement impressionnée que je me suis dit qu’un jour je rencontrerais cet homme. C’est parce qu’il était professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, à Paris, que j’ai voulu y entrer. Et c’est lui qui m’a permis un jour de jouer Brecht.

La première fois que j’ai assisté à l’un de ses cours, il faisait travailler une scène du Cercle de craie caucasien à deux élèves, où le personnage féminin lave du linge dans une rivière. Bluwal est intervenu pour dire que le geste de l’élève ne convenait pas et a demandé parmi les filles présentes : qui veut essayer ? J’ai levé la main – je savais laver. Il a dit : voilà, ça, c’est un geste juste ! Vous ne pouvez imaginer la fierté que j’ai ressentie…

Marcel Bluwal, metteur en scène, réalisateur de télévision et cinéaste, est décédé en 2021.

En deuxième année, dans sa classe, Marcel Bluwal nous dit un jour que, si nous ne sommes pas mauvais, nous ferons Le Petit Mahagonny en « journée de sortie ». À l’époque, je ne savais pas ce qu’était Le Petit Mahagonny – je connaissais seulement L’Opéra de quat’sous. Il nous fait écouter un enregistrement, et soudain j’entends « Comme on fait son lit on se couche », en allemand. J’étais sidérée. Je voulais absolument le chanter.

Nous avons eu des cours de chant par un excellent professeur, Louis-Jacques Rondeleux. J’ai découvert que j’adorais chanter. Et finalement Marcel Bluwal m’a confié le rôle. Cette représentation, en « journée de sortie », a fait un carton. Le Théâtre de l’Est parisien l’a repris. Et c’est ainsi que j’ai commencé ma carrière professionnelle avec du Brecht.

Qu’est-ce qui vous plaît chez Brecht ?

Il parvient à traduire les émotions, les colères, les désespoirs de ceux qui appartiennent au monde des dominés. Et il les traduit dans toute leur complexité. Les dominés chez lui ne sont pas forcément des héros ni des pauvres gens. Par exemple, la protagoniste de La Bonne Âme du Se-Tchouan, Shen Té, la jeune prostituée, est obligée de devenir méchante pour survivre.

Brecht montre que ceux qui ont des richesses font en sorte que ceux qui n’ont rien se volent ou se tuent entre eux, ce qui permet aux structures de la société capitaliste de perdurer. C’est pourquoi Brecht est encore gênant. Régulièrement, il est remisé par l’intelligentsia. Mais il revient toujours, parce qu’il est un immense classique.

Brecht traduit les émotions, les colères, les désespoirs de ceux qui appartiennent au monde des dominés.

Par ailleurs, ce qui me plaît aussi, c’est qu’il se sert d’un mode de spectacle – le cabaret – très courant en Allemagne dans l’entre-deux-guerres, auquel il donne un autre contenu. Et il crée des personnages avec lesquels on est en totale empathie. Bref, ce que dit Brecht me bouleverse parce que je me sens moins seule.

Pour revenir à la façon dont Brecht ne voit pas les pauvres avec angélisme, il y a ces paroles dans un des poèmes que vous dites : « La haine contre la bassesse, elle aussi / Tord les traits »…

Oui, quand on est pauvre, on a parfois mauvaise conscience d’avoir fait un acte qu’on ne souhaitait pas accomplir mais qu’on a été poussé à faire. C’est un appel à la vigilance, à la nécessité de se remettre en cause à chaque instant.

Dans le même poème, À ceux qui viendront après nous, il y a aussi cette phrase : « Pensez à nous / Avec indulgence »…

On a tout à fait le droit de juger ceux qui étaient avant nous. Encore faut-il le faire en bonne justice. En examinant le contexte, notamment. C’est pourquoi, en dehors de tout passéisme, la mémoire est cruciale à mes yeux. Or, aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui n’a pas de mémoire, qui l’évacue, qui apprend même à oublier. Par exemple, j’ai la surprise de constater que beaucoup de jeunes gens ignorent qui est Gisèle Halimi [Ariane Ascaride prolonge le spectacle qu’elle a entamé à l’automne à partir de propos de l’avocate (2), NDLR]. Cela raconte quelque chose.

Gisèle Halimi, une farouche liberté, chaque dimanche jusqu’au 6 avril, La Scala, Paris.

Pourquoi ce spectacle, Du bonheur de donner ?

Il faisait partie de mes désirs longtemps gardés secrets. J’ai attendu le moment d’être prête, d’être sûre que je n’allais pas me planter. Enfin, j’ai senti, en particulier pendant le confinement, que c’était maintenant. Mon but n’était pas de faire un énième récital brechtien, mais de faire entendre la modernité de Brecht. Je voulais montrer que sa parole aujourd’hui est indispensable. D’où, notamment, ce post-scriptum, à la fin du spectacle, où Brecht dit : même quand je serai mort, je viendrai vous embêter. Ce que je reprends à mon compte, d’ailleurs [rires]…

Grâce à un autre spectacle, Paris retrouvée, j’ai rencontré David Venitucci, accordéoniste extraordinaire. J’ai demandé à Patrick Bonnel, qui était mon camarade de classe au conservatoire, dans le cours de Marcel Bluwal, de m’accompagner dans l’élaboration du spectacle, en particulier dans le choix des poèmes et de ceux qui devaient être chantés. Nous avons fait tout cela de manière artisanale, comme des débutants. Puis David Venitucci a composé la musique, sans se préoccuper de celle, immensément connue, de Kurt Weill, collaborateur régulier de Brecht.

Nous vivons dans un monde qui n’a pas de mémoire, qui l’évacue, qui apprend même à oublier.

Je fais ce spectacle maintenant car je me sens enfin libre. Quand on est comédien, on se demande toujours quelle image on va projeter, quel visage on va avoir, si on va plaire. Là, je n’ai pas ce genre de préoccupations. Je suis totalement au service des textes de Brecht. Et, en même temps, j’ai confiance dans ma technique d’actrice. Plus jeune, je n’aurais pas eu cette totale liberté.

Tout en étant libre, il y a aussi de la maîtrise chez vous…

Au conservatoire – pour reparler de cette période –, j’avais un professeur qui s’appelait Yutaka Wada. Il était japonais et avait fait ses études au Théâtre d’art de Moscou puis travaillé avec Peter Brook. Un jour, il a dit : être comédien, c’est avoir de la concentration disponible. C’est-à-dire être à la fois extrêmement concentré et saisir ce qui peut survenir. Il m’a fallu quarante ans pour parvenir à cela. Du coup, quand j’arrive sur le plateau, j’ai tellement envie de faire plaisir que je n’ai pas du tout peur : je ne suis que dans le partage. Dans le partage de ce spectacle. D’où son titre – qui est aussi celui d’un poème.

Donner ce spectacle au Lucernaire, quatre ans après celui que vous jouiez avec Didier Bezace, aujourd’hui disparu, à partir de textes de Triolet et d’Aragon, a du sens…

Oui, et j’aime énormément ce théâtre. Son directeur, Benoît Lavigne, y invite nombre de jeunes compagnies. Il y règne une bonne ambiance et on y trouve beaucoup de compétences et d’implication. Par exemple, je suis particulièrement contente des lumières réalisées pour le spectacle par les techniciens du théâtre.

Cette semaine sort dans les salles un beau film d’animation, Interdit aux chiens et aux Italiens, réalisé par Alain Ughetto, dans lequel vous êtes la voix de Cesira, la grand-mère du narrateur, qui est Alain Ughetto lui-même. Le film traverse plusieurs décennies et raconte la vie d’une famille pauvre d’Italiens forcés à l’exil…

Cette histoire me parle beaucoup. La famille d’Alain Ughetto vient de l’Italie du Nord, la mienne du Sud. Mais tous, quand ils ont émigré en France, se sont fait traiter de Macaronis. C’est pourquoi, quand Alain m’a proposé de faire cela, j’ai dit oui immédiatement.

J’ai été surprise par la manière dont le film s’est construit. Parce qu’a priori je pensais dire les répliques en regardant les images. Mais, à cette étape, l’animation n’était pas faite. Alain Ughetto ne m’a montré que quelques dessins – de Cesira en particulier, que j’ai trouvée très jolie. Et j’y suis allée. Pendant trois jours, on a enregistré. Les images n’ont été confectionnées qu’après. Parce que Cesira bouge en fonction de mes inflexions, de la manière dont j’exprime ses sentiments, ses réactions, etc.

Je suis ravie parce que le film est déjà très remarqué. Alors qu’il parle d’immigration et qu’il résonne avec ce qu’il se passe encore aujourd’hui dans les montagnes, où beaucoup de personnes meurent en voulant passer la frontière franco-italienne.

Le temps de la retraite n’est pas un temps où on est fini. Au contraire, c’est un temps où on peut se renouveler.

Vous figurez parmi les signataires de l’« appel de Politis ». Pourquoi vous opposez-vous à la retraite à 64 ans ?

Premièrement : j’ai vu plein d’amis tomber gravement malades ou mourir au moment de prendre leur retraite à 62 ans. Deuxièmement : nombre de gens, dont beaucoup ont des métiers difficiles, se lèvent tôt le matin pour rejoindre leur poste de travail sans aucun plaisir, uniquement pour gagner leur vie, élever leurs enfants, etc. Or le temps de la retraite n’est pas un temps où on est fini. Au contraire, c’est un temps où on peut se renouveler, où on peut accomplir des choses formidables.

Et, justement, il y en a plein de retraités qui font des choses formidables ! Une multitude d’associations fonctionnent grâce à eux. Il faut reconnaître la place qu’occupent les retraités dans la société. Arrêter de dire qu’ils vivent aux crochets des actifs. Alors, qu’un gouvernement ose ainsi vouloir rogner deux ans de retraite, c’est scandaleux !

Pour aller plus loin…

Amandine Lourdel, verve folle et verve sage

« Histoire(s) décoloniale(s) », éclats mémoriels

« Strano », au cirque comme à la guerre