Les yeux de l’histoire

Un livre et un film permettent de mieux voir les images d’archives des camps nazis et de se départir des représentations déformées ou erronées de la Shoah. Deux œuvres essentielles.

dans l’hebdo N° 1749 Acheter ce numéro

© DR

Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes / Tal Bruttmann / Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller / traduit de l’allemand par Olivier Mannoni / Seuil / 302 pages / 49 euros.

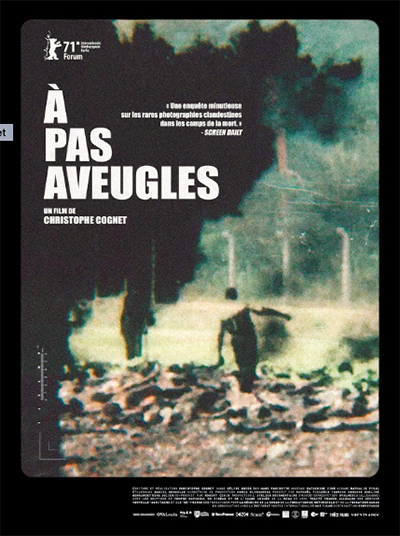

À pas aveugles, Christophe Cognet, 1 h 49.

Ce que l’on croit voir n’est pas ce que l’on voit. Ce précepte, synonyme de principe de précaution, devrait conduire toute approche de documents iconographiques ou audiovisuels. En particulier quand ils concernent la destruction des juifs d’Europe.

Telle est la leçon centrale que rappelle de manière imparable le très impressionnant livre que publient trois historiens, les Allemands Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller, et le Français Tal Bruttmann, intitulé Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Au même moment sort cette semaine sur les écrans le nouveau film de Christophe Cognet, À pas aveugles, portant sur les rares photos clandestines prises par des déportés dans des camps de concentration ou d’extermination, au péril de leur vie.

Rapprocher ces deux œuvres, c’est considérer deux points de vue antagoniques, d’une part celui des bourreaux tout-puissants et, de l’autre, celui des victimes. Constituant un champ-contrechamp tragiquement inégalitaire, ces deux œuvres, totalement indépendantes l’une de l’autre, se situent « sur cette arête vive où l’on ne choisit plus entre transmettre un savoir et partager une émotion », comme l’écrit Patrick Boucheron dans le dossier de presse d’À pas aveugles.

« Partager une émotion » n’est pas dans les objectifs énoncés par les historiens Bruttmann, Hördler et Kreutzmüller. Mais il n’est pas non plus dans leur intention de l’exclure – ce serait impossible. Leur ouvrage donne à voir ce qui a été appelé « l’album de Lili Jacob », du nom de la déportée qui l’a trouvé.

Celui-ci comporte 197 photos prises par des SS entre les mois de mai et août 1944, pour la plupart sur la « rampe » d’Auschwitz-Birkenau où ont alors été transportés dans les pires conditions des centaines de milliers de juives et de juifs hongrois soumis dès leur arrivée à une « sélection » décidant de leur sort immédiat. Ou bien les chambres à gaz ; ou bien, pour une petite partie d’entre elles, l’esclavage en camp de travail. Photos exceptionnellement autorisées, car il faut rappeler que les nazis avaient interdit toute prise de vue dans les centres de mise à mort.

Scruter ces photographies, représentant des enfants, des femmes et des hommes de tous âges, ignorant tout de ce qui va leur arriver au terme d’un voyage éreintant, suscite immanquablement l’émotion. Mais la qualité de cette émotion dépend du niveau d’information que l’on détient sur ces archives.

Mise en scène

C’est pourquoi les auteurs en donnent une lecture critique et scientifique. Tâche éminemment nécessaire, d’autant que les clichés de « l’album de Lili Jacob » ont été déjà vus mille fois – dans des livres, à la télévision, sur les réseaux sociaux –, au point de devenir des icônes et, en retour, d’influer puissamment sur nos représentations de la Shoah.

Toute photo, par le choix du cadre, est une composition. Mais celles de « l’album de Lili Jacob » sont, en outre, le fruit d’une mise en scène déterminée par leur destination : ces photos étaient vouées à convaincre Berlin (Himmler, en particulier) du bon déroulement du massacre des juives et des juifs hongrois, mené par un expert en la matière, le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss.

Pour ce faire, celui-ci avait missionné le chef du service anthropométrique, Bernhard Walter, et son adjoint, Ernst Hofmann, pour qui la réalisation de cette tâche était une marque de confiance. Les SS photographes ont tout pouvoir sur les déportés.

Le premier d’entre eux étant de savoir ce que signifie d’être ici. Ils leur ordonnent d’arborer un sourire, de prendre telle ou telle attitude. Ces prises de vue représentent une humiliation s’ajoutant à toutes les souffrances endurées. « Nous regardons donc quasiment les lieux du crime à travers l’optique des criminels », écrivent les trois auteurs.

Nous regardons quasiment les lieux du crime à travers l’optique des criminels.

Le « quasiment » a son importance. Il signifie que les SS, bien qu’ayant tout contrôle, ne peuvent tout maîtriser. Ils veulent notamment gommer les marques de violences physiques. Or celles-ci percent çà et là. Par exemple, par le biais de la présence des cannes que les SS ont en main, qui symbolisent une double violence. Celle des coups assénés (ici invisibles). Mais celle aussi des assassinats.

Ces cannes étaient « selon toute vraisemblance la propriété de Juifs qu’on avait tués auparavant et qui furent récupérées ensuite par les SS, qui en firent des “instruments de travail” », notent Bruttmann, Hördler et Kreutzmüller.

On distingue en outre des actes de résistance, extraordinaires puisque ceux-ci entraînaient la mort sur-le-champ : trois femmes et un garçon tirent la langue ou grimacent en direction du photographe. « Geste de défi […], le seul possible en ces circonstances », commentent les auteurs, qui ont placé la photo de ces quatre frondeurs en début d’ouvrage et à qui ils le dédient.

Un album d’Auschwitz est un remarquable exercice de contextualisation. Les trois historiens expliquent d’abord les circonstances du massacre des juifs de Hongrie, puis retracent la biographie de Lili Jacob et son rapport à l’album de photos à partir du moment où elle l’a trouvé.

Ensuite, après le chapitre contenant les photos elles-mêmes, ils en détaillent l’examen et reconstituent des séries. Leur ample savoir leur permet d’apporter une multitude d’éléments concrets dans leur analyse, qu’ils déploient scrupuleusement, conduisant le lecteur à se départir de ses représentations figées ou erronées, et à mieux voir.

Superposer le passé et le présent

C’est ce que cherche également Christophe Cognet dans À pas aveugles. Son film s’appuie sur le travail qu’il a déjà effectué dans son livre Éclats. Prises de vue clandestines des camps nazis (Seuil, 2019). Mais le cinéma intègre davantage la matérialité des choses.

Et c’est justement dans cette direction que le cinéaste a décidé d’aller en se rendant sur les sites des camps tels qu’ils se présentent aujourd’hui – souvent transformés en lieux de mémoire.

Là, il s’emploie à retrouver l’endroit précis où le déporté a réalisé ses prises de vue. Et, par un dispositif plus ou moins sophistiqué, il superpose le négatif du cliché d’époque, agrandi, à la vision au présent.

Christophe Cognet dispose d’un corpus plus réduit que celui de « l’album de Lili Jacob », pour deux raisons évidentes : la difficulté de se procurer un appareil pour un détenu et surtout le danger encouru. La plupart des photos qui nous sont parvenues ont été prises dans des camps de concentration – Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Mittelbau-Dora.

Le cinéaste convoque le maximum de savoir, au service de la meilleure compréhension possible des situations.

Les seules issues d’un camp d’extermination, en l’occurrence Auschwitz-Birkenau – le pendant exact des clichés de Walter et Hofmann –, sont au nombre de quatre et sont dues à l’intrépidité du Grec Alberto Errera, acteur déterminant de la résistance dans le camp et membre d’un Sonderkommando, c’est-à-dire d’un groupe de détenus juifs chargé de ramasser les cadavres dans les chambres à gaz afin de les porter dans les crématoires.

Intelligence des lieux

Ces photos, rendues célèbres en France il y a plus d’une vingtaine d’années en raison d’un vif débat mené, entre autres, par l’historien d’art Georges Didi-Huberman, se situent au seuil des chambres : juste avant et juste après le gazage.

La méthode historienne du cinéaste est en partie la même que celle des auteurs d’Un album d’Auschwitz. Il convoque le maximum de savoir, qui passe par des scènes où il échange sur pièce avec des spécialistes (à Auschwitz, on retrouve Tal Bruttmann), mis au service de la meilleure compréhension possible des situations. Cette intelligence des lieux, faite elle aussi de nombreux détails (et de maintes suppositions), renforce l’effet de réalité résultant de la présence sur place.

C’est comme si le passé se révélait dans le présent, et que nos pas d’habitants du XXIe siècle n’avançaient plus en aveugles sur les sols pétris d’une tragédie. D’où l’émotion irrépressible ressentie à la vue de petits résidus blanchâtres affleurant la terre d’un paisible paysage verdoyant où se trouvait un camp nazi. Au terme de ce très beau film, le spectateur sait les voir désormais pour ce qu’ils sont : des restes d’os humains.

Pour aller plus loin…

« Je viens d’un pays qui n’existe plus »

« Détours de Babel », les oreilles en voyage

« Manas », la beauté prise au piège