« La stratégie de Darmanin rappelle celle des années 30 »

Michaël Fœssel, philosophe et auteur de Récidive. 1938, se penche sur notre démocratie, qui semble plus fragilisée que jamais. Si, pour lui, Macron n’est pas Daladier, la stratégie du gouvernement prend parfois des allures inquiétantes des années d’avant la seconde guerre mondiale.

dans l’hebdo N° 1756 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins

Dernier ouvrage paru : Quartier rouge. Le plaisir et la gauche, PUF, 2022.

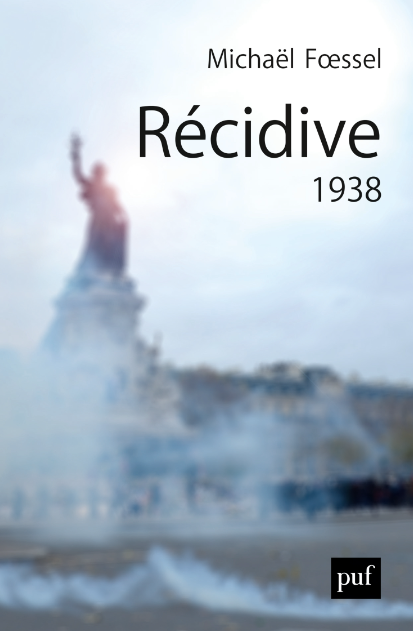

Né en 1974, aujourd’hui proche (bien que critique et indépendant) de la Nupes, Michaël Fœssel enseigne la philosophie politique à l’École polytechnique. Entamée par plusieurs études sur le sage Kant, son œuvre est devenue plus engagée. Dans Récidive. 1938 (PUF, 2019), il s’est plongé dans la presse de cette année cruciale, quand la République française a « prétendu se défendre en empruntant les armes de ses adversaires les plus acharnés ». Il codirige également la collection « L’ordre philosophique » des éditions du Seuil.

En dépit de trois mois d’un mouvement social dont l’ampleur et la force ont été inégalées depuis plusieurs décennies, comment expliquez-vous que la gauche paraisse toujours aussi affaiblie ? Pire, que la seule gagnante après cette période semble être l’extrême droite ?

Je dirais d’abord que c’est le bloc central, c’est-à-dire la Macronie, qui semble être le plus affaibli. C’est sans doute un lieu commun de dire que la gauche sort affaiblie de cette période. À mon avis, ce n’est pas le cas, on peut tout au plus dire qu’elle n’est pas sortie de son statut de forte minorité. Même s’il faut toujours manier les sondages avec précaution, il est vrai qu’elle ne sort pas aussi renforcée de la mobilisation sociale que l’on aurait pu le penser, sinon l’espérer. C’est-à-dire que l’affaiblissement réel du bloc central semble profiter fortement à l’extrême droite.

Cela s’apparente à un mécanisme de vases communicants du bloc gouvernemental vers le bloc nationaliste, ce qui est sans doute le plus inquiétant. Pour essayer de l’expliquer – puisqu’on a des éléments objectifs qui le montrent, comme la présence récurrente de Marine Le Pen au second tour des scrutins –, on constate que le RN a choisi une position assez classique pour une certaine frange de l’extrême droite, que l’on peut qualifier de « nationale-sociale », qui consiste à jouer la carte de la colère sociale (après avoir beaucoup erré sur le sujet) en réclamant le retour à la retraite à 60 ans. Et son habileté est d’en dire le moins possible, de ne pas rappeler son fonds de commerce, centré uniquement sur l’immigration, puisque le centre et la droite s’en chargent.

Il y a un mécanisme de vases communicants du bloc gouvernemental vers le bloc nationaliste.

Il s’agit là d’une stratégie de normalisation, qui est devenue encore plus inquiétante aujourd’hui, puisque les études d’opinion semblent montrer que Marine Le Pen serait plus rassurante en matière de démocratie que l’actuel président de la République, ou même que Jean-Luc Mélenchon ! Comme si, et c’est un point qui donne à réfléchir, l’extrême droite apparaissait comme une alternative raisonnable ou « light » à un gouvernement néolibéral perçu comme autoritaire. Ce renversement s’est déjà produit dans plusieurs pays européens, voire au-delà.

Peut-on donc dire que la période politique récente ne serait qu’une sorte de préparation, consciente ou inconsciente, à l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir ? Un peu comme on pourrait lire l’exécutif Hollande-Valls comme une préparation à l’arrivée de Macron au pouvoir ?

On peut en effet commencer à faire une histoire du présent en se souvenant de celle du passé. J’ai tenté de le faire avec mon livre consacré à l’année 1938 en France. Hélas, la situation ne s’est pas arrangée depuis quatre ans que ce livre est sorti. Il s’agit de comprendre comment une société se « fascise », ou est en état de « préfascisation », tout en restant dans un cadre qui demeure d’apparence républicaine (puisque, bien sûr, si on étudie l’Italie ou l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, tout était déjà réglé).

Au fond : qu’est-ce qu’une société démocratique qui se dé-démocratise, et comment y résister ? En 1938, en France, cela se produit très rapidement : on voit des hommes provenant du centre gauche, en premier lieu le radical Édouard Daladier, président du Conseil, qui s’allient avec la droite la plus dure, reviennent sur les conquêtes du Front populaire (par exemple en refusant de faire la réforme des retraites, ce qui alors signifiait créer un vrai système de retraite pour les vieux travailleurs, et en annulant les conquêtes sociales de 1936), répriment la contestation syndicale et adoptent une politique très dure contre les réfugiés d’Allemagne, d’Europe centrale et orientale, majoritairement juifs… Sans oublier les accords de Munich, où les démocraties anglaise et française abandonnent la Tchécoslovaquie à Hitler.

Tout cela est souvent présenté comme une preuve de la faiblesse intrinsèque des démocraties puisque, contrairement aux États totalitaires, aujourd’hui autoritaires, il faut passer par le vote de parlements, supporter la critique, entendre la voix de la rue, etc. Encore de nos jours, cette thèse domine comme une sorte de vulgate : l’impuissance des démocraties est systématiquement avancée, y compris par notre gouvernement actuel avec le recours répété à toutes les procédures d’exception, en particulier le 49.3 ou les ordonnances. Or, si on étudie ce qui se passe en 1938, jusqu’à aujourd’hui, on constate que la démocratie ne devient faible que lorsqu’elle est affaiblie.

Au nom de l’impuissance démocratique, on prépare la sortie de la démocratie.

On a déjà épousé, par toute une série de procédures et de discours, des mesures de type autoritaire, ou des grammaires qui vont vers une personnalisation autoritaire et centralisée du pouvoir. Au nom de l’impuissance démocratique, on prépare la sortie de la démocratie. Il est bon de s’intéresser à ce phénomène avant qu’il n’atteigne son point de non-retour, qui serait pour nous l’accession de l’extrême droite au pouvoir, et dont tout le monde peut constater – ce qui est absolument terrifiant à dire ! – que cela ne changerait pas, au fond, beaucoup de choses pour quantité de nos concitoyens…

Pourquoi ?

Je crois que cela s’explique parce que l’on s’est habitué au retour en force des thématiques identitaires, au racisme institutionnalisé sur des chaînes de télévision, aux pratiques de violences policières, à la réécriture totale – donc, au fond, à la falsification – du thème de la République, dont la défense se résume de plus en plus à celle de l’État. Au principe républicain, c’est-à-dire à la souveraineté législative du peuple, se substituent des « valeurs » vagues et favorables à des solutions autoritaires. Le plus préoccupant est donc que l’accession au pouvoir de l’extrême droite serait au fond, un peu comme on l’a vu en Italie avec Giorgia Meloni, un « non-événement ».

L’autre élément, plus objectif, est que, si le RN arrivait au pouvoir, il n’aurait pas besoin de faire voter par le Parlement beaucoup de mesures, compte tenu de toutes les dispositions d’exception potentiellement liberticides adoptées ces dernières années. Tout comme, en 1940, le gouvernement de Vichy a puisé dans l’attirail législatif répressif adopté en 1938. J’ajouterais, par rapport à l’Italie, que l’on entend déjà ce petit discours expliquant que, finalement, les Italiens ont élu un gouvernement d’extrême droite sans que cela ait changé grand-chose – ce qui n’est pas exact, si l’on consent à prendre en compte le statut des réfugiés désormais placés sous état d’urgence.

Il faut aussi souligner que l’Italie n’est pas la France, dans le sens où il n’y a pas là-bas un État aussi centralisé que chez nous. La prise du pouvoir par l’extrême droite en France aurait des conséquences bien plus notables et visibles. Aussi, la stratégie de Gérald Darmanin et d’autres (qui, ici, rappelle bien les années 1930), consistant à dire que pour empêcher un mal on va le pratiquer, me paraît très aventureuse, en plus d’être scandaleuse.

Que pensez-vous de ce type de diatribes que l’on entend ici et là, tendant à dire que la France serait passée sous l’emprise des populismes, y compris avec l’actuel mouvement social ?

Cela montre en tout cas l’importance du vocabulaire politique, avec des termes comme « populisme », mais aussi « illibéralisme », qui revient très souvent aujourd’hui. Ce sont des concepts, forgés assez récemment, qui sont passés directement de la science politique dans le débat public et qui ont pour but de nommer, de qualifier la nouveauté de mouvements ou de gouvernements récemment apparus sur la scène de l’histoire. Je pense au Mouvement 5 étoiles en Italie, ou à la galaxie du « trumpisme », mais aussi au gouvernement d’Orbán aussi bien qu’à Podemos première manière…

Le problème du concept de populisme (comme de la démocratie dite « illibérale »), c’est qu’il participe de l’effondrement du clivage droite-gauche. Je ne dis pas que le populisme n’existe pas si on entend par là l’appel au peuple, l’identification d’un seul individu à la population tout entière ; cela s’appelle depuis Platon la démagogie. Un terme qui a d’ailleurs la même racine que démocratie, ce qui suggère qu’il est difficile de ne faire aucune référence au peuple, et même à la « foule », dans un régime fondé sur des principes égalitaires.

Cela étant, le populisme est un terme trop vaste et trop confus pour servir de grille d’analyse. Il faut se rappeler qu’en 2017 Le Pen et Mélenchon ne sont pas les seuls « populistes » supposés, loin de là. Emmanuel Macron l’était aussi, avec son discours antisystème porté depuis le cœur des institutions : c’était une sorte de « dégagisme » élégant ! Et sa campagne avait débuté avec un livre intitulé Révolution. C’est pourquoi il faut peut-être abandonner ce type de terminologie et revenir à des catégories politiques attestées dans l’histoire. Car, au moment où Macron arrivait au pouvoir en disant « je suis et de droite et de gauche », Marine Le Pen affirmait être « économiquement de gauche ».

Au fond, cette sorte de confusion, de bouillie intellectuelle et politique, tend à annihiler le principe majeur issu de la Révolution française et de la modernité politique, le clivage droite-gauche. Faute de mémoire historique, on se condamne à être aveugle au présent. Si, dans le contexte actuel, il y a une faute démocratique de la part de la Macronie, c’est de ne pas avoir compris ou d’avoir refusé d’admettre que le camp progressiste avait besoin d’une victoire. Non seulement pour lui-même, mais pour l’avenir de la démocratie française.

On le voit très bien ces dernières semaines puisque les syndicats (et bien sûr les partis politiques de la Nupes) repoussent sans cesse l’échéance : après la motion de censure, cela a été la saisie du Conseil constitutionnel, puis maintenant le 1er Mai (1), ensuite la décision du même Conseil sur le référendum d’initiative partagée, prévue le 3 mai, puis enfin une proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites présentée par le groupe LIOT en juin. C’est de toute évidence un crève-cœur pour les leaders syndicaux d’avoir à dire à ces gens qui se sont battus, ont fait grève, ont milité ensemble : « On a perdu. » En sous-entendant : nous ne pouvons plus rien à faire.

Cet entretien a été réalisé avant les manifestations du 1er Mai.

C’est exactement ce qu’attend Marine Le Pen pour fixer rendez-vous dans les urnes, en espérant que celui-ci se tiendra sous les auspices de la frustration. L’obstination de Macron est impardonnable parce qu’elle ouvre une voie royale au ressentiment. Puisqu’on a épuisé tous les moyens sociaux pour refuser une réforme inutile et injuste, c’est l’instinct de vengeance qui risque de l’emporter sur le principe d’espérance.

Toutefois, pour l’instant, il y a les casserolades et aucun ministre ni le président ne semblent plus pouvoir paraître en public…

Les casserolades remontent au moins à la monarchie de Juillet, notamment quand Adolphe Thiers avait trahi le camp républicain en rejoignant Louis-Philippe et ne pouvait plus se déplacer, dans les rues de Marseille ou ailleurs, sans casseroles. Alphonse de Lamartine a très bien analysé cela dans un discours en 1847, qui va d’ailleurs accélérer la chute du régime lors de la révolution de 1848. Il l’intitule « La révolution du mépris » et suggère que les manifestations du peuple sont une réponse méprisante du peuple au mépris du pouvoir, puisque Louis-Philippe avait promis le libéralisme politique et s’était contenté de l’ultralibéralisme économique.

L’obstination de Macron est impardonnable parce qu’elle ouvre une voie royale au ressentiment.

Les casseroles sont la manière dont les gens répondent au bras d’honneur démocratique que le pouvoir leur a adressé. Cette thématique de la « révolution du mépris » montre que la politique se joue aussi au niveau des sentiments moraux. L’exaspération actuelle est devenue telle qu’il nous faut sans doute déjà envisager l’après-macronisme, car ses « recettes » ou « réformes » s’inscrivent dans un contexte de lente agonie du néolibéralisme. Tout le monde sait (sauf peut-être à l’Élysée !) que la dérégulation des marchés n’est plus une solution pour personne, pas même pour un capitalisme en crise. Le problème, c’est que cette fin du néolibéralisme, même autoritaire, peut mener à un capitalisme nationaliste.

Il faudrait donc dès maintenant penser l’étape d’après et reconstituer aujourd’hui un vrai discours antifasciste. Si le macronisme est bien rejeté par une majorité de Français, à l’intérieur de celle-ci, il y a toujours deux blocs, totalement opposés. On devrait se souvenir que l’antifascisme n’est pas seulement une politique négative, il est indissociable d’un projet politique et social positif. En France, il a débouché sur le Front populaire, seule issue positive à la crise démocratique des années 1930.

Malgré le fort mouvement social que l’on vient de vivre, la gauche ne semble pas encore assez saillante sur nombre de questions, et assez forte politiquement. Diriez-vous qu’elle paie encore aujourd’hui les années de recul – social et sur les grands principes – du quinquennat Hollande ?

La gauche est devenue un signifiant assez démonétisé. En tout cas, pour cette part de la gauche dite « réformiste » qui a troqué son désir de transformation contre une stratégie d’adaptation. Qu’on le veuille ou non, s’il reste une gauche en France, c’est grâce à La France insoumise et en particulier à Jean-Luc Mélenchon. En Italie, par exemple, il a fallu la victoire du néofascisme pour qu’elle tente de renaître (difficilement) de ses cendres.

Toutefois, la gauche française manque aujourd’hui paradoxalement de son aile réformiste, à la condition d’entendre ce terme dans son sens propre : une modification des structures économiques et sociales qui ne passe pas par la révolution. Et cela est directement la conséquence de l’effondrement, voire de la nullité du hollandisme, auquel il faut ajouter la dérive de Manuel Valls, qui aujourd’hui fraye à Valeurs actuelles ! Le premier piège résulte de l’abolition du clivage droite-gauche : il réside dans l’enfermement dans la rhétorique des « extrêmes ».

Depuis l’apparition de la Nupes, même les socialistes sont présentés par le parti gouvernemental comme des « extrêmes », à égalité avec le RN. Après avoir dédiabolisé l’extrême droite, on diabolise tout projet de transformation sociale ou de réforme institutionnelle. Ne pas être pour la logique institutionnelle de la Ve République, par exemple, c’est ne pas être républicain.

Mais il y a un deuxième piège, tendu cette fois-ci par l’extrême droite, qui épouse le désir de justice sociale simplement parce qu’il émane de son électorat. Cet électorat est en partie celui d’une classe moyenne en voie de paupérisation, donc déclassée. C’est le processus qui a toujours fait arriver l’extrême droite au pouvoir par les urnes : une interprétation de la souffrance sociale comme angoisse identitaire. La réforme des retraites, après la loi travail de Valls, accélère ce déclassement.

C’est pourquoi je crois qu’il faut trouver un point de clivage entre la gauche et l’extrême droite qui coupe l’herbe sous le pied à leur confusion dans la rhétorique des « extrêmes ». On ne peut pas placer ce clivage sur le seul terrain social puisque, comme on l’a vu avec cette réforme des retraites, l’extrême droite a réussi à convaincre qu’elle mènerait une politique en faveur des classes populaires. Pour savoir qu’elle ne le fera pas, il faut mobiliser une mémoire historique aujourd’hui malheureusement en déshérence.

Mais alors quel peut être ce point de clivage ?

La mobilisation contre la réforme des retraites indique la voie. Comme d’ailleurs au moment des gilets jaunes, on est passé spontanément d’une contestation sociale à une contestation de type politique ou même institutionnel, au moment du recours au 49.3. Le Pen a dénoncé cet usage, mais elle ne fera jamais la critique de la monarchie présidentielle, dont elle entend bien se servir le moment venu. Elle se dit en faveur du retour à la retraite à 60 ans (ce qu’elle ne fera jamais), mais elle n’abandonnera pas le présidentialisme, même dans son discours.

On a là un exemple paradigmatique montrant que la justice sociale et la question des institutions démocratiques sont en fait les deux faces d’une même médaille. La réactivation de la VIe République, de la refondation politique, devrait être au cœur du discours de la gauche, précisément parce qu’il n’y a qu’elle qui peut la porter. Et cela en vertu de la continuité entre égalité sociale et égalité politique. Le moment est propice puisque les institutions de la Ve République produisent un procès immédiat en illégitimité. Il faut donc développer un discours positif en la matière, sur lequel l’extrême droite sera contrainte d’avouer qu’elle ne donnera pas à la population les moyens politiques de ses promesses sociales.

L’agonie du néolibéralisme se double de celle du présidentialisme.

L’agonie du néolibéralisme se double de celle du présidentialisme tant il apparaît que des méthodes autoritaires sont consubstantielles à des mesures impopulaires. Il me semble urgent d’élaborer intellectuellement un nouveau clivage qui marque que l’alternative principale se joue aujourd’hui entre la gauche et l’extrême droite. En termes plus philosophiques, entre l’égalité et l’identité.

Et cette gauche doit être assez large pour espérer l’emporter, quoi qu’on pense de chacune de ses composantes, grâce à une alliance entre son pôle réformiste et celui de la gauche de rupture, chacune devant dépasser leurs divergences. Seule cette tactique de « front populaire » peut ouvrir la possibilité d’une victoire. Il n’y aura pas de progrès social sans approfondissement des droits démocratiques.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Face à la crise budgétaire, François Bayrou fait du flou avec du vide

« Les candidats de gauche des villes du Grand Paris doivent faire un programme commun »