« Le climat de tension à Mayotte fait l’affaire de l’État français »

Trois semaines après son lancement, l’opération « Wuambushu » continue d’alimenter les polémiques à Mayotte et dans l’Hexagone. Dans un contexte où la parole tend à se radicaliser sur ces deux terrains, le chercheur en sciences du langage Mlaili Condro décortique les discours qui s’y déploient et leur réception.

dans l’hebdo N° 1757 Acheter ce numéro

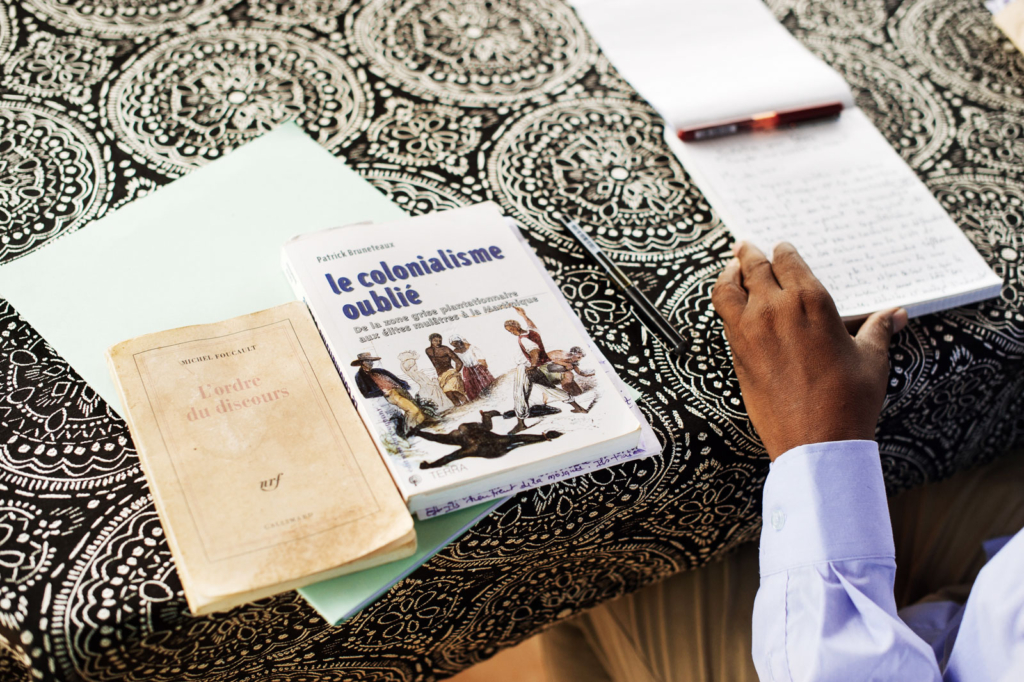

© Louis Witter.

Mlaili Condro est né à Poroani en 1971. Il a étudié les sciences du langage à Limoges et soutenu en 2008 une thèse sur l’écriture et l’idéologie en Afrique noire. Aujourd’hui enseignant en lettres dans le secondaire, à Mayotte, il continue la recherche dans ses thèmes de prédilection, la sémiotique et les études postcoloniales. Il est souvent cité en référence dans l’île pour ses travaux sur l’esclavage.

La traduction française de « Wuambushu » a donné lieu à plusieurs interprétations plus ou moins polémiques. Laquelle doit-on retenir ?

J’ai été surpris par la traduction de ce terme par « reprise ». N’importe quel Mahorais sait que cela ne se traduit pas ainsi. « Reprise » est une équivalence politique, mais pas linguistique. Dans « Wuambushu », il y a la notion d’initiation, de risque et d’aventure. Cela revient à entreprendre quelque chose qui comporte des risques, ou en étant conscient des risques encourus. « Reprise » n’est pas une traduction de ce terme, mais une transposition politique.

Cette démonstration de force vise-t-elle uniquement à assurer la sécurité des Mahorais ?

Jusqu’à présent, je me pose encore des questions sur les motivations de l’opération. J’ai la sensation que nous avons franchi une nouvelle étape dans la politique française à Mayotte. « Wuambushu » a été définie comme une opération franco-française, qui ne nécessitait pas vraiment l’aval de l’État voisin concerné. La France assume ainsi plus que jamais sa présence ici. Elle se dit « je suis chez moi et je mène une opération qui relève de ma souveraineté ».

La France se dit ‘je suis chez moi et je mène une opération qui relève de ma souveraineté’.

Il ne faut pas négliger ce message. Peut-être vais-je trop loin, mais est-ce qu’il n’y a pas aussi une volonté de communiquer vis-à-vis de ce qui se passe dans la région ? Les Russes s’allient avec les Chinois et l’Afrique du Sud pour des exercices militaires dans l’océan Indien : n’est-ce pas un moyen pour la France de dire « ici c’est chez moi » ?

Quelle est la conséquence de cette mobilisation inédite pour la population mahoraise ?

Il y a d’abord le sentiment d’avoir été enfin entendu. Cela génère une forme d’espoir. Après la départementalisation, l’insécurité s’est imposée comme un enjeu primordial. Avant, on expliquait aux Mahorais que seul le statut de département pouvait régler leurs problèmes. À commencer par l’ancrage définitif de Mayotte dans la République. Pendant des années, ce combat a surpassé tous les autres. L’État a d’ailleurs favorisé ce discours en répondant aux revendications des Mahorais par : « C’est un problème statutaire. » Ils ont donc compris que la solution à leurs difficultés s’inscrivait nécessairement dans un cadre législatif, juridique et statutaire.

Après la départementalisation, ce sont donc l’immigration clandestine et l’insécurité qui se sont imposées comme les principaux enjeux du territoire ?

Dans un premier temps, l’État a voulu maîtriser le flux migratoire et avoir un contrôle démographique sur la population. Car toutes les actions qu’il allait entreprendre dépendaient de la démographie. Dans le cas contraire, il ne pouvait rien prévoir. Or gouverner, c’est prévoir. Entre-temps, un autre problème de taille est apparu : l’insécurité. Ces deux enjeux se sont retrouvés liés. Entre l’immigration et l’insécurité, le lien s’est établi officiellement, notamment par la voix du préfet. Depuis, les maires et les autres élus ont embrayé sur ce discours qui consiste à dire que rien n’est envisageable tant que l’on ne répond pas à la problématique de l’insécurité.

Comment analysez-vous la réponse des Comores, un ennemi de longue date pour la classe politique mahoraise et ses soutiens ?

C’est compliqué de parler d’ennemi, mais depuis 1975 dans la région, voire avant, nous assistons à un climat de guerre. « Guerre » est donc un terme pris très au sérieux à Mayotte. Les Mahorais sont toujours en guerre. L’usage de cette expression n’est pas qu’une façon de parler, c’est réellement perçu comme une guerre.

- 1841 : Mayotte est cédée à la France par le sultan malgache Andriantsoly.

- 1886 : L’archipel des Comores devient protectorat.

- 1974 : Au terme d’un lobbying exercé par les élus mahorais et leurs soutiens en faveur d’une consultation île par île, la France propose un référendum d’indépendance polémique. Les Comores proclament unilatéralement leur indépendance. Mayotte se prononce pour son maintien dans la République.

- 1995 : La France impose aux Comoriens de faire une demande de visa depuis leur pays, démarquant ainsi sa frontière avec Mayotte.

- 2011 : Mayotte devient le 101e département français.

Cette réaction, notamment le refus de laisser entrer les expulsés de Mayotte, n’était-elle pas prévisible ?

À Mayotte, les gens ne sont pas vraiment étonnés, mais ils sont en colère. Ils se demandent comment une puissance mondiale peut être mise en échec par un si petit État. Mais je pense également que cette situation a vocation à évoluer. On parle d’ennemis, ou de frères ennemis, mais c’est plus complexe que cela. Ce n’est pas uniquement une relation d’inimitié ou de conflit. C’est d’ailleurs ce qui met la France en difficulté, car elle sait très bien qu’elle ne peut pas traiter les Comores comme un pays ennemi. C’est un partenaire nécessaire en termes stratégiques et diplomatiques.

Comment expliquer l’attachement indéfectible des Comores à la question mahoraise ?

On en revient à l’enjeu de « faire corps ». Ce conflit s’est installé jusqu’à devenir un marqueur identitaire. Ne plus revendiquer Mayotte, c’est quelque part se renier. N’oublions pas que les Comores ont toujours eu du mal à se constituer en nation et en État viable. Depuis l’indépendance, les pouvoirs successifs ont toujours manqué de légitimité. Cette revendication est ainsi instrumentalisée par l’État, notamment pour amener les Comoriens à faire corps.

Depuis le lancement de l’opération, le débat s’est polarisé et radicalisé. Comment expliquez-vous cette évolution ?

C’est une continuité. Je renvoie à cette situation de guerre qui est installée. L’espace public est saturé par des discours polémiques. Cela a commencé dès la constitution de Mayotte française. Les paroles entendues au sujet de l’opération ne sont qu’une forme de surenchère. Ce dualisme, on le retrouve aussi chez les Comoriens. Il y a toujours cette difficulté à comprendre le discours de l’autre. Pourquoi cette difficulté ? Dans un contexte de guerre, il n’y a pas de place pour la complexité, ni de position médiane. Il faut être clair : pour ou contre. On ne tolère pas de position intermédiaire qui serait interprétée comme confuse, voire fourbe.

Pensez-vous que la difficulté à faire émerger une pensée critique remonte aux années 1970 et au climat de violence, alors, à l’égard des opposants à la présence française ?

À l’époque, il fallait mobiliser toutes les ressources possibles pour prouver son attachement à la France. Même la religion a été mobilisée. Les leaders s’étaient réunis à Sada et avaient pris Dieu à témoin : il fallait faire corps derrière « Mayotte française » contre les autres îles comoriennes. C’est le point de départ d’une guerre qui a ses martyrs, ses combattants et ses armes. Elle intervient dans la construction d’un ennemi, toujours actif.

Pour avoir une voix qui se distingue des deux récits antagonistes majoritaires, il faut avoir une légitimité. Ce qui explique le silence de personnalités publiques qui craignent des représailles. Cette voix pourrait venir de figures intellectuelles ou politiques dont l’adhésion à Mayotte française est incontestable. Si quelques voix timides s’élèvent, il n’y a pas encore de personnalité qui incarne une position qui pourrait nous sortir de là.

Comment l’État français s’accommode-t-il de ce « contexte de guerre » que vous évoquez ?

Ce serait une erreur de croire que ce qui se passe à Mayotte n’intéresse pas la métropole. Ce qui se déroule ici est lié à la position de la France dans la région. Ce climat de tension fait l’affaire de l’État français. Il participe de la légitimation de sa présence, tout en tenant en respect les Comores. Je me souviens d’un texte d’un agent colonial à Mayotte. Il disait que la présence française était semblable à un pistolet braqué sur la tempe de Madagascar.

L’erreur de la France, c’est de continuer à entretenir des relations de type néocolonial avec les Comores.

L’erreur de la France, c’est de continuer à entretenir des relations de type néocolonial avec les Comores. On ne peut pas revendiquer une souveraineté sur un territoire comme Mayotte, à 70 kilomètres des Comores, avec toutes les affinités entre ces territoires, tout en perpétuant une diplomatie néocoloniale. Cela revient forcément à entretenir des tensions et à faire violence à la réalité.

Sur les réseaux sociaux, les internautes partagent systématiquement des illustrations de violences à Mayotte face aux détracteurs de « Wuambushu ». Comment l’expliquer ?

Il faut comprendre cette mobilisation à partir de l’échec d’une tentative d’explication. Les Mahorais ont compris qu’en fondant leur discours sur leur légitimité à être français, le terrain serait difficile. Pour gagner les opinions métropolitaines, il faut jouer sur l’insécurité. Montrer ces images revient à dire : « Regardez ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas nous reprocher de vouloir la sécurité. » Dans le monde actuel, c’est d’ailleurs un thème mobilisé par beaucoup d’États, notamment pour justifier des politiques strictes. C’est donc un discours qui peut être entendu et qui fonctionne.

« Wuambushu » a débuté il y a trois semaines et toujours pas de décasage ni d’expulsion vers les Comores, mais des affrontements avec la police, récurrents dans plusieurs villes. Comment les Mahorais vivent-ils cette déception ?

Il y a certes une déception. Mais en ce moment l’État français redore surtout son image. On a vu des gens chanter « La Marseillaise » à pleins poumons, lever le drapeau français, scander « Darmanin, on est avec toi ! » Pour d’autres, il n’y a pas de déception dans la mesure où il n’y avait tout simplement pas d’attente. Beaucoup ont même pressenti la réaction de l’État comorien.

Les gens veulent sortir de l’insécurité et voir de nouveaux logements apparaître.

Aujourd’hui, les gens veulent sortir de l’insécurité et voir de nouveaux logements apparaître. Ils commencent à être rassurés par la présence massive de policiers et de gendarmes, mais toujours en ayant peur des mêmes zones sensibles. Et quand Darmanin ajoute qu’ils resteront « le temps qu’il faudra », ça les conforte dans l’espoir d’un avenir meilleur. Nous verrons bien avec la rentrée des classes. On sait que ce sont des moments sensibles, où les bus scolaires se font caillasser par exemple. Alors que les collectifs mettent la pression sur l’État, il ne peut pas se permettre un échec.

Le manque de solutions de relogement pour les populations en situation régulière est un frein aux décasages. Comment expliquer l’invisibilisation de ces Français qui vivent dans des bidonvilles, mais sont souvent assimilés à des sans-papiers ?

D’une part, à Mayotte, il existe des villages qui sont historiquement identifiés comme des villages anjouanais. Ces terres de plantations, majoritairement à l’est, sont restées des territoires d’immigration anjouanaise, d’accueil, d’échanges, comme Kawéni ou Tsoundzou. Pour certains, ceux qui s’y sont installés sont des Mahorais, mais de souche anjouanaise.

D’autre part, dans l’esprit des gens, la question de la pauvreté à Mayotte a été résolue. Les Mahorais touchent des aides sociales. La politique de logement a permis à de nombreuses familles d’avoir une maison. Ils se disent que cette pauvreté, qui explique la présence de familles dans des bidonvilles, n’est pas un problème qui les concerne. La réalité selon laquelle la pauvreté est l’un des vecteurs de l’insécurité, ils ne peuvent tout simplement plus l’entendre.

Les « collectifs de citoyens » font leur grand retour. Ils ont bloqué le dispensaire cette semaine, le local de la Cimade en 2022 ou le bureau des étrangers de la préfecture auparavant. Aujourd’hui, ils manifestent en soutien à « Wuambushu ». Une renaissance ?

Cette opération leur donne l’occasion d’occuper la place publique et médiatique. Mais ces groupes ont toujours été actifs. Leur devise, « Ra Hachiri », le rappelle bien : « rester vigilants ». Ils scrutent tout ce qui se fait en faveur des étrangers, ou qui ne se fait pas pour les Mahorais « à cause des étrangers ». Aujourd’hui, ces collectifs orientent le discours politique. Ils ne se contentent pas de parler, ils agissent. Parfois même de façon violente. Face à eux, l’État français montre une certaine indulgence. Cela ne cache-t-il pas une certaine reconnaissance quant à la limite de sa légitimité sur ce territoire ? On pourrait presque penser que l’État français leur reconnaît plus de légitimité qu’il n’en possède lui-même.

Comment voyez-vous les semaines à venir ? Que penser de cette crainte de « guerre civile » souvent évoquée ?

Il y a toujours des inconscients qui veulent pousser les gens vers ça. Je pense que la France ne peut pas se permettre une telle situation. Des accrochages auront peut-être lieu. Mais, sincèrement, j’ai du mal à concevoir une guerre ouverte. La réalité déborde souvent des discours simplificateurs ou dualistes. Prenons celui selon lequel ce sont les Anjouanais qui posent problème. Pas « délinquants », mais bien « Anjouanais ».

La réalité déborde souvent des discours simplificateurs ou dualistes.

Si on affirme qu’il faut expulser toute cette population, un problème se pose. Les Mahorais ont tous un mari, une épouse, des enfants, des cousins ou des amitiés souvent très sincères avec des personnes originaires d’Anjouan. Il y a donc des Anjouanais qu’il va falloir garder. Si on dit alors « concentrons-nous sur ceux en situation irrégulière », que faire de celui qui vit avec toi ? La réponse est immédiatement : « Cet Anjouanais est quelqu’un de bien car il ne vole pas. » Je reprends alors mes interlocuteurs, car ils ne parlent plus d’Anjouanais, mais de voleurs ou de délinquants.

Dès lors, il ne s’agit plus d’une question d’origine, mais d’un problème social et économique. C’est ainsi que l’on amène les gens à revoir leur vision biaisée d’un problème d’identité, d’origine, alors qu’il s’agit en vérité d’un problème de société. Quand tout va bien, on oublie l’étranger, mais quand tout va mal, on le désigne. Et pourquoi ça va mal ? En grande partie car la France n’investit pas assez à Mayotte.

Pour aller plus loin…

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »