Réveils violents et expulsions, le quotidien d’exilés à Paris

Sous le pont du métro aérien, à la station Stalingrad, une trentaine d’hommes venus d’Afghanistan, du Soudan, d’Érythrée ou d’Égypte vivent à même le sol. Une existence dangereuse et précaire, rythmée par les maraudes salvatrices des associations.

dans l’hebdo N° 1758 Acheter ce numéro

Le ballon de basket ne touche pas le sol une seule fois. Il passe de main en main, vole dans les airs et un des joueurs l’intercepte. Il s’exclame, victorieux, puis le jeu reprend. Ce soir, la balle sert à jouer au volley. Un tir trop puissant l’envoie sur la chaussée, au risque de percuter une voiture. Pourtant, à deux pas, un terrain de basket est libre, grillagé pour contenir les passes. « On ne peut pas avoir les clés du terrain, explique Mohammed*, originaire d’Afghanistan, bandeau sur les oreilles et tour de cou pour faire face au froid. Mais quand il n’y a personne, on se glisse sous le grillage. »

Les prénoms ont été modifiés.

Les affaires de Mohammed, comme celles de la trentaine d’exilés qui vivent près de la station de métro Stalingrad, à Paris, sont rassemblées contre le grillage du terrain de basket. Résultat d’une pression quotidienne des forces de l’ordre, qui tentent de limiter leur installation.

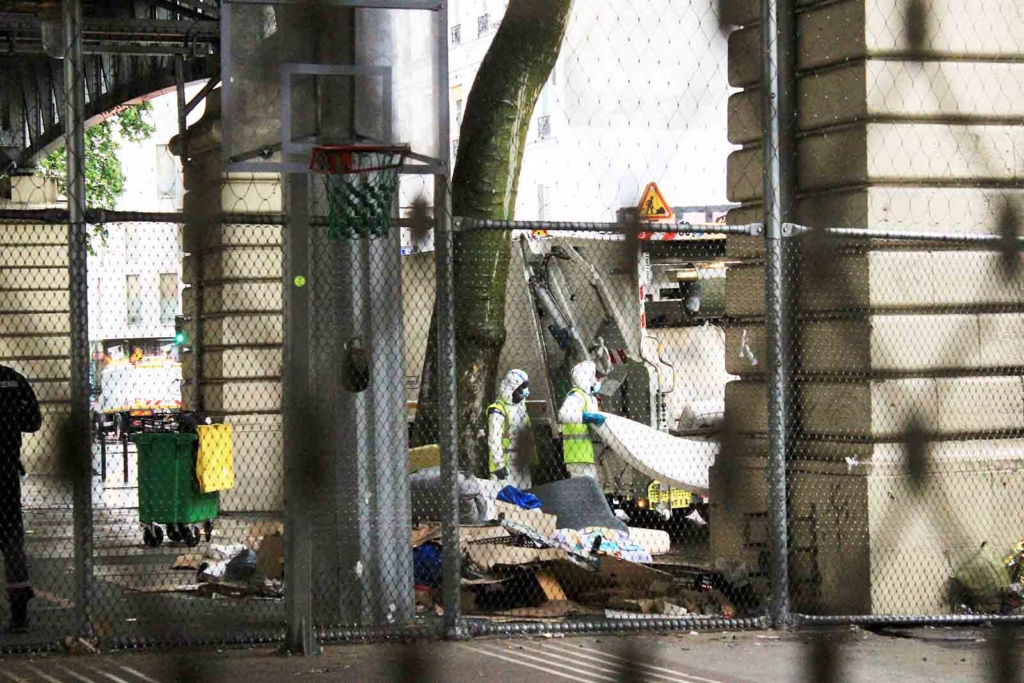

Au centre de l’esplanade, bordée des deux côtés par la rue, les équipes bénévoles de l’association Solid’Uni distribuent leurs derniers repas. Moins d’exilés que d’habitude ont bénéficié de la distribution. Pour cause, une mise à l’abri a été organisée le 10 mai. Près de deux cents hommes demandeurs d’asile sans domicile, dans le nord de Paris, ont été répartis dans plusieurs structures d’accueil en Île-de-France, à Marseille et à Angers. Une fois qu’ils sont montés dans les bus, leurs matelas et leurs sacs de couchage ont été jetés dans les bennes des services de propreté de la ville de Paris.

« On n’est jamais sûr qu’il y aura vraiment mise à l’abri », glisse Noujoud Shams Hajji, présidente de Solid’Uni, informée par le réseau des associations sur place. La jeune femme fait toujours passer le message avant une « tchappa », une mise à l’abri en pachto, une des langues parlées en Afghanistan. Ces interventions sont organisées par la préfecture d’Île-de-France et coordonnées par l’association France terre d’asile. Les exilés sont placés dans des hébergements d’urgence ou des hôtels sociaux dont la localisation n’est connue qu’au moment du départ.

Remis à la rue

Mohammed avait quitté l’esplanade de Stalingrad quelques mois plus tôt. En février, il était monté dans un bus pour la Normandie et avait logé dans un hôtel via le 115. « On est arrivés à sept et on est repartis à sept. » Mohammed avait apporté ses documents pour faire sa demande d’asile. « Je ne suis pas assistante sociale, moi », avait rétorqué le gérant de l’hôtel. Aucun autre accompagnement n’avait été mis à disposition. Sans cuisine accessible, « on ne mangeait jamais de repas chaud », témoigne Mohammed. Quelques jours plus tard, les sept hommes apprennent que leur temps d’hébergement est fini et retournent à Stalingrad.

Mohammed*, 33 ans, est originaire de la province de Ghazni en Afghanistan. Depuis son arrivée en France en janvier, il vit sous le pont du métro Stalingrad, à Paris.

Une fois la maraude terminée, Mohammed charge une des tables dans le coffre de la voiture des bénévoles de Solid’Uni. L’homme a obtenu l’asile quelques semaines plus tôt. Il était optimiste pour son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), prévu le jour de son anniversaire. « Les Français donnent les papiers aux Afghans », précise-t-il, les yeux rieurs.

Il espère maintenant pouvoir chercher du travail et être soigné rapidement chez un médecin. Sa jambe lui fait mal à cause d’une chute de moto en Grèce et l’attente aux urgences est interminable. « Ils m’ont dit que ce n’était pas grave, et tout le monde passait avant moi. » La vie en Grèce lui était plus facile qu’à Paris. Mohammed y a passé six mois et travaillait dans un restaurant. Faute de logement, il vivait sur son lieu de travail. « Alors qu’ici je dors à la rue. » Ses collègues lui ont fait pratiquer le français, qu’il avait déjà appris en Afghanistan. « Je leur avais dit que je voulais partir en France après. »

Mohammed a quitté l’Afghanistan peu après l’arrivée des talibans au pouvoir. « Je devais mettre des bandages autour de mon cou pour cacher mes tatouages, pour eux c’est haram [interdit par la loi islamique, NDLR]. Jouer sur son téléphone, chanter, c’est interdit. » Mohammed était capitaine d’une équipe de foot, un sport qu’il a aussi dû abandonner. Lui et sa famille appartiennent à la communauté chiite hazara, minoritaire en Afghanistan et persécutée par les talibans. « Toute la journée c’est mosquée, mosquée, mosquée pour eux. Pas d’école. »

Mohammed s’est d’abord rendu au Pakistan et en Iran avant de prendre un avion pour la Turquie. Il a ensuite traversé la Méditerranée vers la Grèce sur un canot surchargé. « Il y avait 70 personnes sur le bateau de neuf mètres. » Il est arrivé sur l’île de Lesbos avant de continuer sa route vers le continent. Après la Grèce, il a traversé l’Italie en bus. « En Suisse, je suis passé en touriste », raconte Mohammed en riant. Lunettes de soleil, journal italien à la main, assis en première classe. « J’étais chic. »

———————-

*Le prénom a été modifié.

« C’est systématique que les hommes reviennent à la rue », explique Léa*, 23 ans, bénévole au pôle « hommes seuls » de l’association Utopia 56. Elle précise que les demandeurs d’asile doivent être hébergés deux semaines lors d’une mise à l’abri. « Mais il y a plein d’impasses au droit et souvent ce sont des personnes en procédure Dublin » qui sont remises à la rue. Elles ne peuvent être hébergées en France car c’est le premier pays européen dans lequel elles ont fait une demande d’asile qui doit les prendre en charge.

« Dégage, dégage, dégage ! »

Les mises à l’abri n’interrompent pas les maraudes de Solid’Uni. Quelques exilés sont revenus à la station Stalingrad et un petit cercle de discussion se forme autour du réservoir d’eau pour le thé. Le matin, ils sont souvent réveillés par la police. Coups de pied et ordres de partir. Trois jeunes hommes miment les coups. L’un d’eux mêle anglais et italien, et s’indigne : « Dégager pour aller où ? On n’a pas de maison. »

Le gazage, c’est systématique, pratiquement toutes les semaines.

« Le plus souvent, c’est quand ils sont moins nombreux et donc surtout après les mises à l’abri que la police intervient », explique Noujoud Shams Hajji. La présidente de Solid’Uni rapporte des violences répétées, quotidiennes, qui ont généralement lieu une fois que les bénévoles sont partis. En mars, une vidéo montrant un policier en train de couvrir les affaires des exilés de gaz lacrymogène à Stalingrad avait circulé sur les réseaux sociaux. « Le gazage, c’est systématique, pratiquement toutes les semaines. » Noujoud se rappelle qu’un policier a déclaré : « Il faut que vous les fassiez partir parce qu’avec les Jeux olympiques, ce sera de pire en pire. » Contactée, la préfecture de police de Paris n’a pas souhaité s’exprimer.

D’après Camille Gardesse, urbaniste, sociologue et coautrice de L’Exil à Paris, 2015-2020 (éditions L’Œil d’or, 2022), les violences policières doivent être comprises dans le contexte des violences institutionnelles. « C’est une logique globale de dissuasion : rendre la vie impossible aux gens pour faire en sorte qu’ils ne s’installent pas et se dispersent, analyse la chercheuse. C’est une politique qui fait partie du gouvernement des migrations. “Il n’y a nulle part où vous êtes en sécurité, ne restez pas ici.” C’est ça, la logique, à Calais comme à Paris. »

« Dégage, dégage, dégage ! » lance Gunda*, un exilé afghan qui ne parle pas français, quand il évoque les réveils par la police. Les jeunes hommes à côté de lui discutent des brigades rencontrées sur leur route. En Bulgarie, l’un d’eux s’est fait mordre par un chien policier et son ami a été battu. Ils miment des claques et traduisent sur un téléphone : « La police cruellement violente sur la place grecque. »

C’est une logique globale de dissuasion : rendre la vie impossible aux gens.

Au métro Stalingrad, les violences physiques s’ajoutent au froid et à l’insécurité. Mohammed s’est fait voler ses baskets ; un de ses amis, son sac à dos avec ses papiers. « Plein de choses vont avec le fait de vivre à la rue : les drogues, les personnes mal intentionnées… précise Noujoud Shams Hajji. C’est un climat tendu. »

La partie de volley bat toujours son plein sur l’esplanade. Deux jeunes arrivent, des sacs en papier remplis de viennoiseries et de sandwichs. Ces « boulangers solidaires », d’après Noujoud, viennent distribuer leurs invendus après leur journée de travail. Il est 23 heures et quelques exilés font le tour du campement pour partager les dernières denrées. En attendant la prochaine maraude.

Pour aller plus loin…

« Il existe une banalisation des pratiques non conventionnelles de soin »

« Avant, 70 % des travailleurs géraient la Sécu. Aujourd’hui, c’est Bayrou. Voilà le problème »

L’atelier Missor dans le moule du combat civilisationnel