« L’ensemble de la société doit profiter de la pêche »

Professeur en écologie marine à Agrocampus Ouest, à Rennes, Didier Gascuel travaille sur l’exploitation durable des ressources vivantes de la mer et la modélisation des impacts de la pêche. Dans un essai récent, il développe le concept de « pêchécologie », qui favorise la préservation de la biodiversité et un meilleur partage entre les activités humaines liées au secteur.

dans l’hebdo N° 1767-1771 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…

Jérôme Junqua, cow-boy des mers Montée des eaux dans le Cotentin, s’adapter ou lutter L’océan, vigie de notre avenir Place à la rébellion océaniqueDans votre dernier essai (1), vous insistez sur la nécessité de redéfinir la manière de pêcher. Les méthodes actuelles altèrent-elles les ressources halieutiques ?

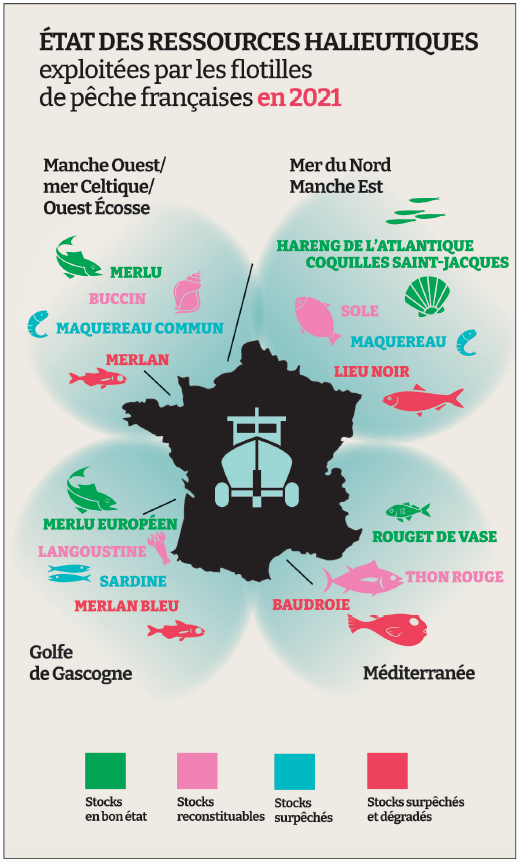

Totalement. Le premier impact de la pêche, c’est d’abord la très forte diminution de l’abondance des ressources exploitées, qui touche à peu près toutes les espèces de poissons marins ainsi qu’un très grand nombre de mollusques et de crustacés. Chacune de ces espèces, lorsqu’elles sont exploitées, voit son abondance divisée par trois, quatre ou cinq, du fait de critères de durabilité qui ont été fixés dans les années 1950 et qui sont encore utilisés. L’utilisation des chaluts est également un désastre pour les fonds marins. Ils accentuent la destruction de leur fertilité en raclant la faune et la flore qui constituent une forêt d’organismes invertébrés. Or ces organismes sont à la base de toutes les chaînes alimentaires. Enfin, dernière pratique responsable de lourds impacts sur la biodiversité marine, la capture d’espèces sensibles, comme les requins, particulièrement menacés en mer Méditerranée, ou encore les tortues.

La Pêchécologie. Manifeste pour une pêche vraiment durable, Quae, 94 pages, 15 euros.

Qu’entraîne la destruction des ressources halieutiques ?

Elle entre en résonance avec les effets du changement climatique et se manifeste surtout par un déséquilibre global de l’écosystème, et notamment par une hausse de ce que j’appellerais « les chaos de la nature », soit la prolifération ou l’effondrement brusque d’espèces. Les processus écologiques sont mal connus, mais on constate que le poulpe ou l’araignée de mer se multiplient à grande vitesse ces dernières années, tandis que les crabes et les bulots disparaissent.

On ne peut pas admettre l’accaparement par quelques gros armements industriels et privés.

Comment peut-on réduire les impacts de la pêche et la rendre plus durable ?

Il faut d’abord diminuer les impacts sur les populations de poissons que l’on pêche, en augmentant massivement les maillages des engins de pêche et les tailles minimales de capture. Aujourd’hui, on capture la plupart des espèces de poissons dès l’âge de 1 an, ce qui fait qu’aucun poisson n’a le temps, ou l’occasion, ou la probabilité d’atteindre l’âge de 4 ou 5 ans. Lorsqu’une population de morues vit vingt ans, on doit avoir dans la mer les vingt classes d’âge, soit des morues de 1 à 20 ans. C’est essentiel parce que les poissons d’âge intermédiaire ou d’âge élevé représentent beaucoup de biomasse et permettent aux écosystèmes de fonctionner. Si l’océan est vidé de ses poissons, ce n’est pas seulement parce qu’il n’y a pas de renouvellement des espèces, mais surtout parce qu’il n’y a plus de gros poissons. Il faut donc arrêter de pêcher les juvéniles et les laisser grandir.

Pour répondre à l’instabilité de l’écosystème marin, vous proposez de mettre en œuvre une pêchécologie. En quoi cela consiste-t-il ?

Il s’agit d’un concept pour penser une nouvelle pêche, une révolution culturelle qui concilie exploitation des ressources et conservation de la biodiversité. La pêchécologie se présente donc comme une pêche plus durable. Durable parce que son objectif principal est de mettre l’innovation, l’intelligence des acteurs et la recherche, au service de la minimisation des impacts environnementaux, mais aussi de la maximisation de l’utilité économique et sociale. L’ensemble de la société doit profiter de la pêche et l’on ne peut pas admettre l’accaparement par quelques gros armements industriels et privés.

La pêche peut-elle vraiment être écologique et sociale ?

Il faut redistribuer les quotas de pêche en tenant compte de critères environnementaux

ou sociaux.

Je pense qu’il est possible de pêcher autant qu’aujourd’hui en ayant beaucoup plus d’emplois, donc beaucoup plus de vie sur le territoire. Ce n’est réalisable qu’à la condition de privilégier la petite pêche côtière avec des engins de pêche douce. Il est absolument aberrant qu’il y ait des bateaux de plus de 100 mètres qui viennent en un coup de chalut pélagique pêcher une centaine de tonnes de poissons en une journée. Cela génère des profits pour un seul armement alors que ça pourrait faire vivre plusieurs familles de pêcheurs pendant une année. Les ressources côtières doivent donc être réservées aux pêcheurs côtiers sur la bande des douze milles (22 km), avec des bateaux de moins de 24 mètres, tandis que les bateaux de taille importante doivent être cantonnés à la pêche au large, dite pêche hauturière. Il faut vraiment faire de la gestion spatialisée en redistribuant les quotas de pêche.

Comment fait-on pour assurer la mise en œuvre de la pêchécologie ?

Un des meilleurs moyens de la mettre réellement en œuvre, c’est ce que l’on appelle « l’approche par flottilles ». C’est-à-dire qu’il faut regarder chacune des flottilles de pêche – les grands ou petits chalutiers, les ligneurs de la pointe de Bretagne, les langoustiniers – et, pour chacune, faire le bilan de leurs impacts écologiques sur les fonds marins et les populations de mammifères marins, leurs émissions de CO2, etc. Une fois que l’on a ce diagnostic, l’idée est de mener une politique de promotion des bonnes pratiques en arrêtant de subventionner les flottilles peu vertueuses, en dénonçant les mauvaises pratiques et en redistribuant les quotas de pêche non pas en fonction des antériorités, mais en tenant compte de critères environnementaux ou sociaux. Des concertations doivent donc se mettre en œuvre entre décisionnaires, acteurs du territoire et ONG car, en France, aucune instance n’existe pour faire vivre ce dialogue. Enfin, les consommateurs doivent aussi faire leur part, en limitant leur consommation de poisson et en achetant, s’ils le peuvent, du poisson de pêchécologie qui ne provienne pas d’aquaculture et qui n’a pas été pêché au chalut.

Pour aller plus loin…

« La LGV Lyon-Turin est la quintessence du déni de démocratie »

Justice climatique : quatorze citoyens en colère

« Que l’État joue enfin son rôle avec un vrai plan d’adaptation climatique »