Après le pic de répression, la banalité des discriminations

L’absence de mesures politiques en direction des quartiers populaires depuis la mort de Nahel inscrit Emmanuel Macron dans la continuité de ses prédécesseurs face aux discriminations : en les laissant impunies, l’État les a rendues légitimes.

dans l’hebdo N° 1766 Acheter ce numéro

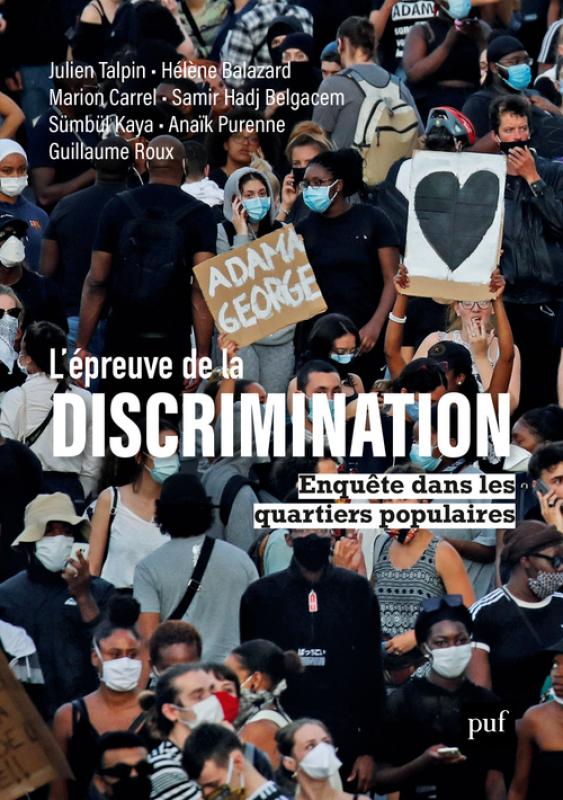

© Bertrand GUAY / AFP

Plus de quatorze jours se sont écoulés depuis la mort de Nahel. Quatorze jours au cours desquels Emmanuel Macron a eu le temps de pointer du doigt l’éducation des mères célibataires, Gérald Darmanin d’organiser militairement la répression des révoltes, entraînant la mort de Mohamed, 27 ans, et le coma d’Aimène, 25 ans, et Éric Dupont-Moretti de pondre une circulaire enjoignant le parquet à être sévère et expéditif. Un agenda bien chargé, sans aucune réponse politique pour les habitants des quartiers populaires. Aucune réforme de la police, qui a aussi tué Alhoussein Camara, 19 ans, lors d’un contrôle routier, le 14 juin. Aucune prise en compte des demandes de justice. Rien sur la lutte contre le racisme.

Face à la surdité du gouvernement et une extrême droite ravie de faire enfler la cicatrice crasse de la haine de l’autre, ces mêmes habitants se trouvent désœuvrés. Ils observent, une nouvelle fois, que le politique s’agite pour éteindre la colère et emprisonner celles et ceux qui la portent. Mais jamais pour prendre à bras-le-corps leurs revendications. « Ces émeutes racontent la distorsion du rapport au temps », analyse la sociologue Véronique Le Goaziou. « Ces scènes de violence jaillissent pendant quelques jours, avec en réponse une institution judiciaire qui procède à des déferrements à tour de bras. Mais, au quotidien, les habitants des quartiers populaires constatent que leurs besoins de base sont de moins en moins satisfaits. Ils font l’expérience d’une inégalité devant l’attente qui nous est infligée ou imposée par l’administration pour obtenir gain de cause », explique celle qui a longtemps travaillé sur les révoltes de 2005 et qui a signé un ouvrage sur les travailleurs sociaux et la précarité (1) Véronique Le Goaziou cite pour exemples les démarches administratives à accomplir, les demandes d’aide ou de réparations quelconques. « C’est l’impression d’être relégué sur des problématiques très ordinaires et quotidiennes ». Pour les habitants des quartiers « prioritaires de la politique de la ville » (QPV), l’administration est un labyrinthe dans lequel la direction à prendre n’est jamais indiquée. Une inégalité structurelle aggravée par une discrimination généralisée, tandis que rien ne change vraiment. Si ce n’est le visage et le nom du ministre de l’Intérieur, dont tout le monde sait qu’il défendra la police, quoi qu’il en coûte.

Démunis. Les travailleurs sociaux et la grande précarité, Presses de Sciences Po, 2022.

Samir Hadj Belgacem, sociologue spécialiste des quartiers populaires et des institutions politiques, regrette que « rien n’a[it] été fait depuis 2017 en direction des quartiers. Aucune action claire, aucune vision : seulement le regard misérabiliste qui consiste à déplorer le chômage en prétextant que le travail est à portée de main et que les personnes abusent ou profitent des aides et des prestations sociales ». Pour le coauteur de L’Épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires (PUF, 2021), une demande stagne depuis plusieurs décennies : celle de la justice. « Il y a une forme de deux poids, deux mesures qui est très choquante puisque les habitants notent une très grande sévérité de la part du garde des Sceaux contre des personnes qui ont été arrêtées à la suite des émeutes et qui n’ont pas de casier judiciaire, et une clémence accordée à des policiers qui sont réputés violents ou qui tiennent des propos racistes. »

Justice de classe et de race

Ce décalage est ressenti à chaque fois qu’un citoyen est tué par la police. Depuis plus de quarante ans. Avec les mêmes slogans : en 1993, le collectif Pas de justice, pas de paix est créé après l’acquittement de la boulangère qui a tué Ali Rafa, 23 ans, en 1989. Le Mouvement de l’immigration et des banlieues, lancé en 1995, le reprendra par la suite. Mais rien ne change, à commencer par cette justice de classe et de race dans un pays enclin à dénoncer les crimes racistes des forces de l’ordre aux États-Unis. « Pourtant, après la mort de George Floyd en 2020, le policier a été condamné à 22 ans de prison, celui qui a empêché l’intervention des secours à 4 ans d’incarcération, et une réforme de la police a été initiée à Minneapolis », constate Samir Hadj Belgacem qui renvoie à la criminalisation de la famille Traoré, dont le frère, Yssoufou, a été tabassé et placé en garde à vue après la marche à Paris, le 8 juillet, en hommage à Adama Traoré, mort en 2016 dans la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise).

Le sociologue y voit une forme de « harcèlement contre les victimes de violences policières, et notamment leurs familles, par l’intermédiaire de la justice qui autorise les poursuites et les plaintes des forces de l’ordre contre elles, alors qu’elle devrait agir pour la protection des victimes ». Cette sévérité, pour Véronique Le Goaziou, s’explique aussi par un changement de regard porté sur les habitants des quartiers populaires. « Leur image s’est largement détériorée. Jusqu’aux années 1990, ils étaient considérés comme des populations ayant des difficultés économiques, souffrant notamment d’un phénomène de ghettoïsation. Et puis, à partir de ces années où plusieurs émeutes éclatent à la suite de morts dues à la police, et surtout dans le contexte terroriste à caractère islamiste post-2000, le regard change. Il se place sur un registre civilisationnel, embrayé par un débat public qui tourne autour des “territoires perdus de la République”. » Viennent les attaques islamophobes, la normalisation du discours d’extrême droite dans les médias à grande écoute et dans la bouche des responsables politiques.

De victimes d’une relégation socio-économique à séparatistes coupables de leur propre fuite en avant, il n’y a qu’un pas que les gouvernements qui se succèdent franchissent allègrement. Une bascule droitière opérée depuis vingt ans alors que le savoir sur le quotidien de ces quartiers dits « sensibles » est épais. Enquêtes d’organismes indépendants, travaux de recherche, publications scientifiques, préconisations des maires… « Les sociologues ont écrit des milliards de lignes. L’Observatoire des politiques de la ville produit des rapports passionnants. Tout est là-dedans, jusqu’au moindre détail. Les indicateurs, les données, la parole des habitants. Tout », pointe Véronique Le Goaziou. Mais les décideurs publics ne s’en saisissent pas. Pourtant, en laissant les discriminations impunies, Emmanuel Macron les légitime. Et derrière lui plane l’ombre du Rassemblement national.

Pour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »