Thomas Verduzier, l’homme qui a failli devenir espion

Dans un récit publié fin mai aux éditions Anne Carrière, l’auteur propose une réflexion profonde sur la valeur de l’engagement et des idéaux. Entretien.

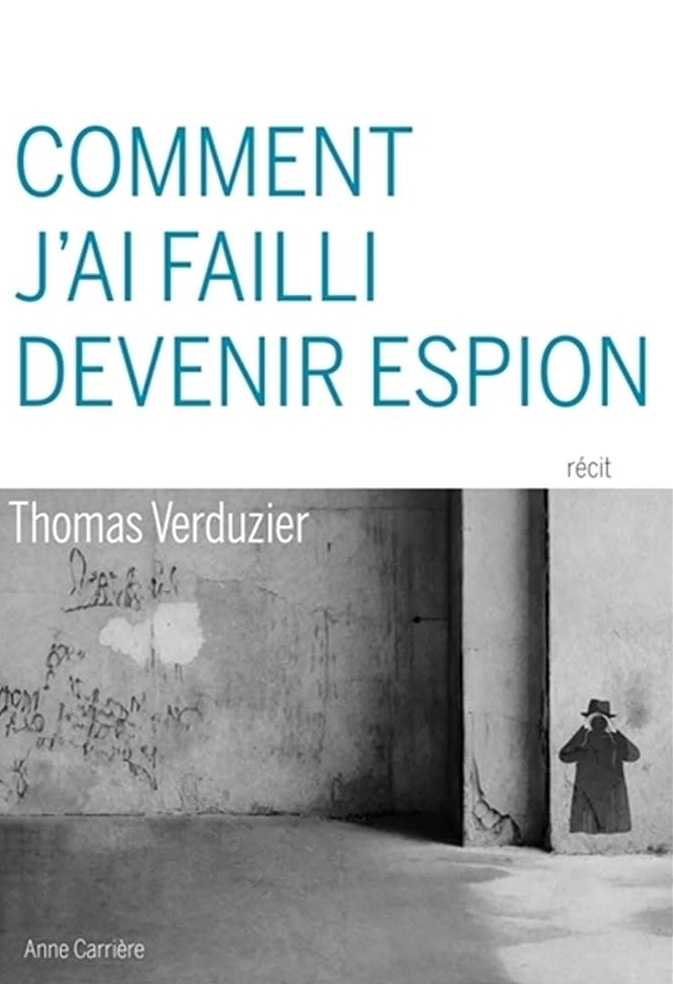

Comment j’ai failli devenir un espion, Thomas Verduzier, éditions Anne Carrière, 144 pages, 19 euros.

À 26 ans, Thomas est approché par le service clandestin de la DGSE, lequel a inspiré la série à succès Le bureau des légendes. Le jeune homme est attiré par la promesse d’une vie hors norme, loin des bancs du Sénat qu’il côtoie dans le cadre de son rôle d’attaché parlementaire et sur lesquels il s’ennuie fermement. Dans un ouvrage qui vient de paraître, intitulé Comment j’ai failli devenir espion, Thomas Verduzier, désormais délégué régional PACA au sein de Groupe-SOS, revient sur l’expérience extraordinaire de cette année de recrutement, dans les coulisses du renseignement français. Sa plume, sincère et mature, nous plonge dans un long cheminement intellectuel qui interroge le rapport à l’engagement, à l’éthique, et les possibilités de concilier une vie privée avec l’exercice du métier d’espion.

Comment avez-vous vécu votre premier contact avec le service clandestin de la DGSE ?

Thomas Verduzier : Je reçois un appel inconnu sur mon téléphone. Quand je décroche, c’est le ministère des Armées qui se présente à moi. L’appel laisse peu de place aux détails, il y a une forme de flou duquel émergent forcément quelques fantasmes. J’ai rendez-vous une semaine après dans un bureau à Paris, où un homme m’annonce que l’entretien va durer un long moment. Le suspense tourne court : il se présente à moi immédiatement en me parlant du « bureau des légendes », et m’annonce qu’il appartient à la DGSE et aux Renseignements français. Il m’approche pour que je rentre dans le processus de candidat espion. À l’intérieur de moi, je ressens quelque chose de fort. C’est la fiction qui rencontre la réalité. Je dois faire la part des choses.

Mon sentiment de vertige est contrebalancé par la nécessité de garder mon sang-froid, le processus de recrutement a débuté. L’un des objets du recrutement est de se présenter tel qu’on est, sans fard, de ne pas mentir. On me demande d’exprimer mes doutes, mes craintes, mes préoccupations. Dès ce moment-là, je compose entre cette sensation étrange d’être en train de vivre une expérience extraordinaire, qui me dépasse, et le devoir d’être pragmatique rationnel et pertinent dans mes réponses. Après l’entretien, je suis sur mon scooter dans Paris, en « pilote automatique », et j’ai du mal à digérer ce qu’il vient de m’arriver.

Pendant tout votre processus de recrutement, vous n’avez parlé de cette expérience qu’à votre frère, Hugo. Comment avez-vous géré ce silence et ce secret ?

Une des premières choses qu’on me demande, c’est de ne parler de ce rendez-vous à personne. Je comprends en rentrant que je ne suis pas en mesure de respecter cette consigne. Je prends le risque de parler de ce qu’il vient de m’arriver, dans les grandes lignes, à mon frère. Pour le reste, pendant des mois, cette partie occultée de ma vie s’accomplira dans mon intimité la plus totale. Ce sont de longues phases d’introspection solitaires, des réflexions continuelles à la terrasse de cafés, en marchant dans Paris. Ce n’est pas facile, mais c’est un travail sur soi qui permet de faire avancer les choses.

Ce processus de réflexion solitaire n’est-il pas justement un moyen utilisé par le service pour vous habituer à la solitude ?

Je pense que c’est quelque chose qu’ils ont décelé chez moi, j’ai toujours eu une appétence pour la solitude, qui est quelque chose que je cultive. Elle est nécessaire parce que le métier implique une grande solitude sur le terrain. C’est également un travail collectif, d’abord parce qu’une équipe est derrière nous, mais aussi parce que le renseignement demande d’être sociable, d’être capable de s’intégrer dans des groupes et de se mettre facilement en lien avec les autres. Le service recherche donc des êtres à la fois assez taciturnes pour conserver en eux le secret, mais qui disposent également à la fois d’une capacité de sociabilité presque exacerbée.

Une partie de votre livre traite de votre de place dans le monde, de vos interrogations sur votre milieu social et des privilèges dont vous avez bénéficié. La promesse d’une vie hors norme constituait-elle une forme d’échappatoire ?

Dans mon récit, j’ai eu besoin d’expliquer pourquoi je me suis engagé dans ce processus qui n’est pas quelque chose d’anodin. Le célibat est un point très important, mais je suis aussi à un moment de ma vie où je suis à la recherche de sens, où j’exprime un mal-être et où je me pose beaucoup de questions sur ma place : un jeune homme dont les déterminismes l’ont conduit à faire des études à Science Po, à travailler dans des institutions reconnues et des lieux de pouvoir comme le Sénat. Je ne suis pas en phase avec la place qui est la mienne, avec les gens que je côtoie, j’ai l’impression d’être loin de tout dans ce palais du Luxembourg.

Je contribue à « microlégiférer » sur des textes qui m’échappent, je ponds des amendements qui sont loin de changer la face du monde. Ce que je vois pourtant, ce sont les violences policières, le dérèglement climatique, les inégalités de richesse dans notre pays. Les périls, les urgences et les crises sont colossales, et j’ai le sentiment d’être totalement impuissant à ma place. Je me demande comment, avec mon parcours, je peux essayer de donner plus de sens à ma vie malgré l’absurdité du monde dans lequel on est.

Le job implique de partir sans crier gare, sans pouvoir partager le lieu et le contenu des missions.

Au moment où on me propose de devenir un espion, je vois en le fait d’y être allé une fuite en avant : je suis célibataire, je ne me retrouve pas dans qui je suis et dans la place que j’occupe, et sans être totalement naïf sur ce que va m’offrir la voie du renseignement, elle me permet de me dédier totalement à une cause, en l’occurrence celle de l’État. Je me suis dit que cet engagement presque sacerdotal ferait taire mes questionnements, qui sont peut-être ceux d’un privilégié justement.

Votre rencontre avec Marie semble avoir été déterminante dans votre choix d’abandonner le processus.

La compatibilité entre une vie de couple et une vie d’espion a été un vrai questionnement. C’était la première fois que je tombais amoureux, et j’ai décidé de mettre Marie rapidement au courant. Je me suis voilé la face en pensant que c’était compatible. Après tout, les recruteurs disaient que ça existait, que des couples se maintenaient malgré la difficulté de cette articulation. Concrètement, le job implique de partir sans crier gare, sans pouvoir partager le lieu et le contenu des missions, tout en sachant que le danger est permanent. Ça fait quand même plusieurs barrières à la bonne réalisation d’un couple. On s’est enfermé dans une forme de déni tous les deux, en se disant que ça irait, jusqu’à la fin de mon recrutement au moment où les choses se sont concrétisées. On a alors pris de plein fouet la soudaine évidence que mon métier de clandestin serait incompatible avec notre histoire. Je pense que c’est en effet très difficile à articuler, même si cela doit bien exister. Le service m’avait d’ailleurs proposé de rencontrer Marie pour qu’elle puisse démystifier la chose.

Votre rapport à l’éthique a aussi été un élément constitutif de votre décision, à un moment où des forces politiques d’extrême droite bénéficiaient d’une forte exposition médiatique…

La campagne présidentielle de 2022 était concomitante avec la période de silence du service, à savoir la fin de la phase active de mon recrutement. Il s’agissait maintenant pour eux d’étudier le lourd dossier qui avait été constitué sur moi. Je me retrouve donc d’un coup face à moi-même, alors que j’avais pris l’habitude de ces rendez-vous. C’est là où se mesure l’abnégation du candidat, mais c’est aussi là où je me suis mis à ressasser sur tout ce qu’il s’était passé, avec en parallèle la société française qui continuait d’évoluer : notamment les dynamiques d’extrême droite avec la candidature d’Éric Zemmour qui bénéficiait d’une omniprésence médiatique.

Le renseignement est certes un outil nécessaire dans le monde dans lequel on vit, pour prévenir les crises, connaître les intentions des acteurs du jeu international, pour nous protéger tout simplement. J’aime l’idée qu’on puisse s’abandonner à une cause. La question est quelle cause justifie ce dévouement. Dans mon cas, il s’agissait de l’État français, de l’intérêt général de la nation. Pour quelqu’un comme moi qui n’est pas plus patriote que ça, qui porte un esprit critique sur cet État – tout en aimant par ailleurs le pays dans lequel je vis -, la question est de savoir qui est le donneur d’ordre. Dans le cadre d’un gouvernement d’extrême droite, être fonctionnaire et remplir un devoir d’obéissance hiérarchique est tout simplement impensable pour moi.

Pour quelqu’un comme moi qui n’est pas plus patriote que ça, qui porte un esprit critique sur cet État (…) la question est de savoir qui est le donneur d’ordre.

Mais en poussant un peu le raisonnement, l’action de l’État, sans pour autant être fasciste, tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il a été, pose aussi question. Même sous un gouvernement de gauche, est-ce que l’action internationale de Mitterrand est parfaitement louable ? La réponse est évidemment non. La France ne peut pas se satisfaire de son histoire, de son passé colonial, des politiques menées en Afrique ou encore au Moyen-Orient. Ces questions ont évidemment pesé dans la balance.

Aujourd’hui, êtes-vous en paix avec le choix d’avoir refusé cette vie ?

Je pense que je ne serais jamais complètement en paix avec ce choix. À la lecture du livre, je crois qu’on comprend mon cheminement et le choix qui a finalement été le mien. Je ne regrette pas car je suis convaincu que c’était la bonne décision pour moi à ce moment-là. Mais, je ne peux pas vivre sans penser que je ne suis pas passé loin d’une vie qui aurait été différente, exaltante, hors norme. J’aurais sûrement vécu des choses extraordinaires, et parfois dans les moments banals de ma vie professionnelle, je pense au fait que je pourrais être en opération extérieure à l’autre bout du monde. Parfois, cela génère chez moi de la frustration et de l’amertume. Mais je vis plutôt bien avec ça, et je suis content d’en avoir fait un livre : au moins, il y a cet objet qui est là, rangé dans ma bibliothèque, et qui m’évite de ressasser cette histoire vainement. Cette démarche cathartique d’avoir pris la plume juste après ce renoncement a été salvatrice.

Pour aller plus loin…

Armes autonomes et robots tueurs : comment l’intelligence artificielle change la guerre

Comment la guerre par drones redessine les champs de bataille

Anduril, la start-up de la guerre qui recrute sur internet