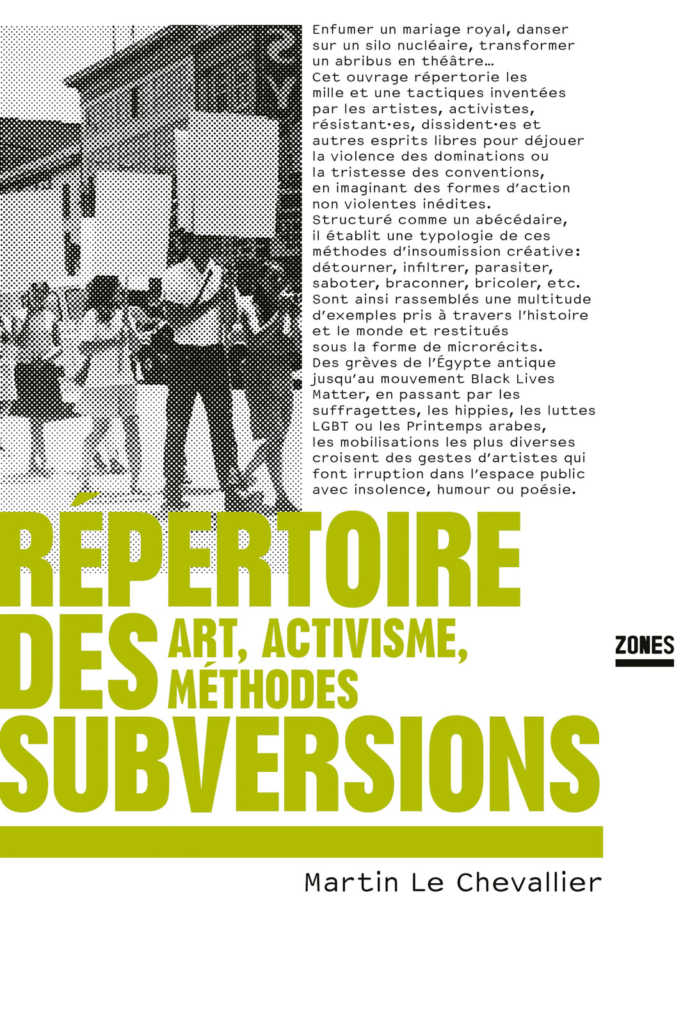

Art de la subversion, bêtise du pouvoir

Dans un livre construit comme un dictionnaire, le plasticien et réalisateur Martin Le Chevallier répertorie les nombreuses tentatives de résistants et d’artistes pour glisser un grain de sable dans la mécanique des pouvoirs.

dans l’hebdo N° 1833 Acheter ce numéro

© Patxi Beltzaiz / Hans Lucas / AFP

Répertoire des subversions : Art, activisme, méthodes, Martin Le Chevallier, éditions Zones, 296 pages, 21,50 euros.

Ils voulaient collectiviser Facebook, dissoudre l’OMC, danser toute la nuit dans une centrale nucléaire. Certains étaient artistes, d’autres étaient activistes, paysans, esclaves. Tous étaient subalternes. Ce livre leur rend hommage en répertoriant, à la manière d’un dictionnaire, les trésors d’inventivité dont ils et elles firent preuve pour « déstabiliser les dogmes, ridiculiser les puissants ou édifier des alternatives insolites », bref, pour froisser l’ordre politique, social ou économique.

« En février 1861 dans le futur Sénégal, l’armée coloniale française traque le marabout résistant Almamy Fossar Souané. Lorsque les troupes franchissent la Casamance pour attaquer le village où il s’est réfugié, le marabout leur oppose ses propres ‘soldats’ : une nuée d’abeilles. La bataille se soldera, au bout d’une demi-heure, par une débâcle des envahisseurs tricolores. Le 30 mai 2006, l’artiste français Julien Prévieux se fait dédicacer un livre par le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. Grâce à ce subterfuge, il recueille ses empreintes digitales. L’artiste réalise ensuite des tampons permettant de placer ces empreintes n’importe où, et de mettre potentiellement dans une position de suspect le patron des policiers français. »

On trouve des centaines d’exemples comparables dans l’ouvrage de Martin Le Chevallier. Avec eux, il devient possible de définir mieux ce que la « subversion » signifie et le mode critique de participation politique qu’elle recouvre. Les pratiques subversives célèbrent une certaine indiscipline, tranchant avec les formes institutionnalisées de la contestation et du conflit social que sont la manifestation, la grève ou le vote contestataire. Est subversif tout acte qui se joue des sympathies que le pouvoir entretient avec la domination, la cruauté, l’arbitraire pour lui renvoyer au visage sa part grotesque, grimaçante.

La subversion, c’est la blague, le calembour, l’ironie ou l’humour noir formulés dans la grammaire du pouvoir.

La subversion, c’est la blague, le calembour, l’ironie ou l’humour noir précisément formulés dans la grammaire du pouvoir ; subvertir exige ainsi des moyens pirates, des communications subliminales, des formats palimpsestes… Dans Le Nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Eve Chiapello ont décrit comment le capitalisme mute parfois pour « incorporer une partie des valeurs au nom desquelles il [est] critiqué ».

Puissance révolutionnaire des petits actes de résistance

À la critique que firent les situationnistes et autres subversifs de la fin des années hippies – le capitalisme est inauthentique, il uniformise, n’épanouit pas les travailleurs –, les enfants de Mai-68 répondirent dans les années 1990 en se faisant les avocats de l’entrepreneuriat, de l’agilité : et ainsi le capitalisme donnait aux travailleurs aliénés l’esprit d’initiative, le réseau, les « projets ».

Les pratiques subversives sont de bons clients pour la récupération capitaliste, l’irrévérence étant devenue la valeur cardinale de tous les « disrupteurs », startupers et autres praticiens de la pensée « out of the box ». Mais ce dont il est question dans le Répertoire des subversions ne se confond ni avec cette impertinence de salon, ni avec le dilettantisme du cool. Un acte subversif est éclatant, fulgurant mais jamais spectaculaire, et ceux qui l’accomplissent apportent toujours un soin particulier à se rendre irrécupérables – ils ratent souvent leur coup ou le réussissent bon an mal an, certains échouant en prison.

Gardons à l’esprit, en conclusion, que les pouvoirs menacent toujours de subvertir la subversion, de s’en amuser comme de fantaisies d’artistes contemporains. Répertoriant dans un même ouvrage à la fois les grandes initiatives émancipatrices et les simples entorses aux règlements, Martin Le Chevallier réaffirme la puissance révolutionnaire des petits actes de résistance, que les pouvoirs voudraient rendre, au mieux, anecdotiques.

Les parutions de la semaine

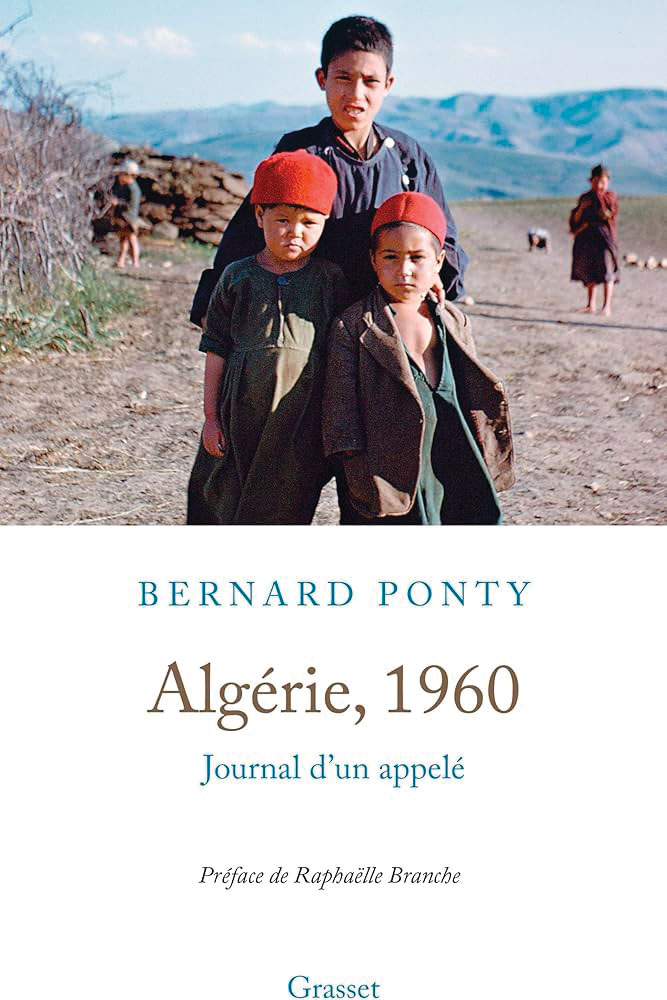

Algérie 1960. Journal d’un appelé , Bernard Ponty, Grasset, 212 p., 19 euros.

C’est à la mort de leur père, en 2020, que les filles de Bernard Ponty, qui fut peintre et écrivain, ont découvert le manuscrit du journal qu’il avait tenu quand il était au front en Algérie. Appelé en 1960, à l’âge de 25 ans, Bernard Ponty ressent un fort sentiment de solitude mêlé à du désarroi dès son intégration dans un régiment en Kabylie. L’écriture est un refuge. Dans une langue riche et précise, l’auteur se montre d’une lucidité implacable sur les atrocités perpétrées contre le peuple algérien au cours de cette guerre coloniale. Dans sa préface, l’historienne Raphaëlle Branche souligne l’importance du legs de ce « texte littéraire […], contribution à une histoire collective ».

Résister à la culpabilisation, Mona Chollet, Zones, 272 pages, 20 euros.

Que celle qui n’a jamais dit « pardon » au gougnafier qui l’avait bousculée lève la main. Personne ? Normal. « Le sentiment de culpabilité est une donnée fondamentale, omniprésente, de la condition féminine », nous dit Mona Chollet dans ce nouvel essai très documenté et fort agréable à lire. L’affaire se corse quand on comprend que, bien souvent, le gougnafier c’est nous, cet « ennemi intérieur » qui nous serine qu’on travaille trop (ou pas assez), qu’on n’est pas gentille (ou qu’on l’est trop), qu’on n’aurait pas dû s’habiller comme ça, etc. Du mythe du péché originel à celui de la productivité comme « mesure de la valeur » en passant par ce « passeport pour le doute permanent » qu’est la maternité, l’essayiste analyse ces « empêchements d’exister » qui frappent particulièrement les catégories dominées.

S’aimer la Terre. Défaire l’habiter colonial, Malcom Ferdinand, Seuil, 585 pages, 25 euros.

Le politiste et philosophe martiniquais Malcom Ferdinand, une des brillantes voix qui approfondissent le fait colonial, analyse dans leurs racines intimes les causes du scandale absolu de la contamination des Antilles françaises par le chlordécone : l’autorisation tacite donnée à l’exposition des populations locales à ce pesticide, banni dans l’Hexagone, est un racisme environnemental, articulant l’intoxication de l’écosystème à la déshumanisation des corps racisés. Auxquels il propose de sortir par le haut d’un piège victimaire qui les fige dans le statut d’incurables chlordéconé·es : sans rien lâcher de la lutte pour la justice, mais puisqu’un hypothétique corps « pur » ne peut plus servir de référence, Malcom Ferdinand appelle à définir une « politique d’amour » des corps antillais.

Pour aller plus loin…

Médecine alternative : l’ombre sectaire

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »