Faire la fête entre femmes, un plaisir interdit ?

Pour être ensemble et ne plus être considérées comme l’objet de fantasmes des hommes, de nombreuses lesbiennes se rendent à des soirées réservées pour elles. Mais ces espaces tendent à disparaître et sont parfois la cible d’attaques violentes.

© Louise Moulin

Dans le même dossier…

La Brigade rouge : un poing c’est tout ! À Toulouse, une véritable « chasse à la pute » « La généralisation de la contraception n’a pas permis une révolution sexuelle » Le regret maternel, indicible tourmentElles voulaient passer une soirée entre femmes, comme il est d’usage avec le collectif La Bringue, qui organise des moments festifs en non-mixité. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Jeudi 31 octobre, le soir d’Halloween, environ 75 femmes, selon les témoins, ont été la cible de mortiers dirigés contre elles, vers 2 heures du matin. Elles se trouvaient sur la terrasse du bar Le 211, dans le quartier de La Villette, à Paris.

Elles fumaient une cigarette en terrasse, prenaient l’air ou s’apprêtaient à partir. Plusieurs hommes se sont approchés et ont tiré. Certaines femmes ont vu les artifices fuser autour d’elles, occasionnant des brûlures. En 2013, à Marseille, de l’essence avait été versée sur la terrasse d’un bar où La Bringue s’était installée le temps d’une nuit, suscitant un risque élevé d’incendie. « Une attaque masculiniste », ont réagi plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, choquées par l’événement du 31 octobre.

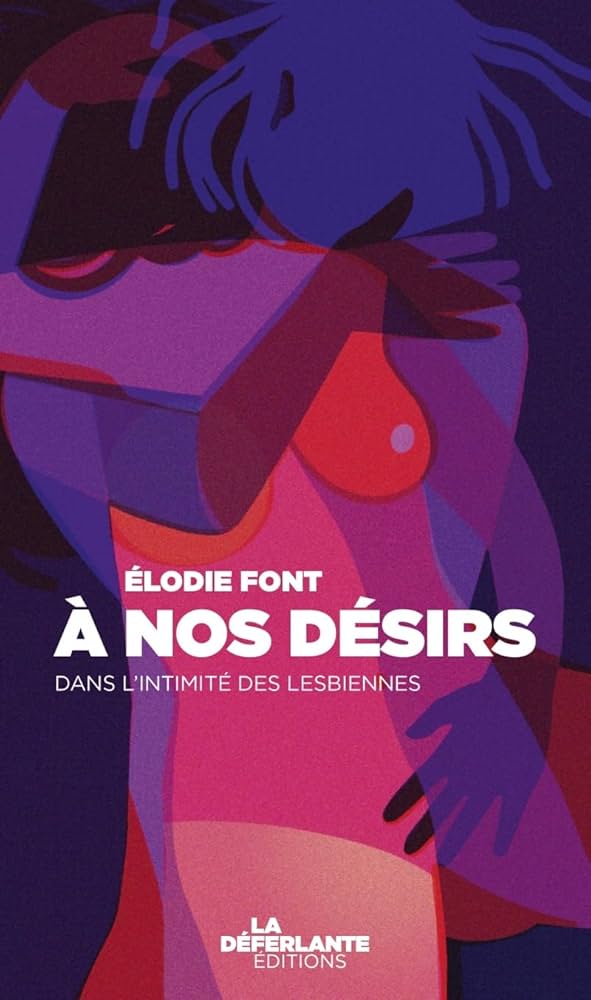

Toutes pointent le caractère misogyne et le degré de violence inouï d’une attaque spécifiquement lancée contre des femmes. Parce qu’elles se retrouvent entre elles, sans hommes. « Nous, les femmes, sommes très effrayantes aux yeux de la société quand nous sommes ensemble », commente la journaliste Élodie Font, autrice d’un passionnant ouvrage, À nos désirs : dans l’intimité des lesbiennes (La Déferlante, 2024).

Il ne faudrait surtout pas que des femmes puissent être heureuses sans les hommes.

É. Font

« Il ne faudrait surtout pas que des femmes puissent être heureuses sans les hommes », poursuit-elle. Et si elles le sont, c’est forcément qu’elles fomentent quelque chose. « Puisque nous sommes ensemble, c’est que nous détestons les hommes. Comme si nous complotions. C’est d’une pauvreté intellectuelle abyssale ! », souffle-t-elle.

Dans son livre, la journaliste a recueilli le témoignage de plus de mille femmes de 14 à 87 ans. Elle les questionne sur leur intimité, la manière dont elles se sont assumées ou non, comment elles sortent, se rencontrent, etc. Mais aussi sur les agressions ou la violence d’une société hétéronormée qui les ignore ou fantasme sur elles. Quand elles ne sont pas considérées comme l’ennemi des hommes, les lesbiennes deviennent des corps objets de fantasmes hétérosexuels, nourris par la production pornographique mainstream.

Le coût de la visibilité

Au-delà des attaques exercées plus généralement contre les femmes dans l’espace public, de plus en plus mises en lumière, l’événement du 31 octobre constitue un nouvel assaut contre des lieux de sociabilité exclusivement féminins. Et notamment des espaces qui réunissent des femmes lesbiennes, perçus comme dangereux parce qu’ils contrediraient la seule norme légitime, l’hétérosexualité.

« L’hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l’esclavagisation des femmes. […] La seule chose à faire est donc de se considérer ici comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne », note l’écrivaine et philosophe lesbienne Monique Wittig dans La Pensée straight (Amsterdam, réédition 2018). Les réunions en non-mixité que constituent les soirées organisées par La Bringue sont autant de poches de résistance que le masculinisme souhaite vider.

Le fait de tirer des mortiers contre des femmes qui font union, le temps d’une soirée, signe l’une des expressions les plus violentes parmi les différents rappels à l’ordre d’une société sexiste. Parmi celles-ci figurent aussi les viols à caractère lesbophobe, dont le premier n’a été reconnu par la justice française qu’en 2021. Le 28 mai de cette année, un homme a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour « viol en raison de l’orientation sexuelle » sur une femme lesbienne.

Une décision qui faisait écho au procès d’Aix-en-Provence de 1978, quand deux femmes lesbiennes qui campaient dans une calanque avaient été violées par trois hommes. Elles étaient assistées par Gisèle Halimi, et le procès avait abouti à une redéfinition historique de la qualification pénale du viol.

Parce qu’elles « sont totalement indépendantes des hommes dans leur vie affective comme dans leur vie sexuelle, les lesbiennes [sont amenées à] calculer en permanence le coût de leur visibilité, les conséquences si elles divulguent ou non leur homosexualité », expliquait à Têtu.connect la sociologue Sarah Jean-Jacques, autrice d’une thèse sur l’expérience des lesbiennes dans l’espace public.

Moins de lieux identifiés

Où les lesbiennes peuvent-elles se réunir sans être inquiétées ? Cette question se pose alors que les lieux de sociabilité ouvertement lesbiens se raréfient. Ainsi, après la disparition du Pulp en 2007, à Paris, la menace pèse aujourd’hui sur un espace emblématique de la culture lesbienne, La Mutinerie. Créé en 2013, ce bar applique un modèle d’autogestion féministe avec un accueil pensé pour tous les publics, y compris précaires, bien que situé au cœur du quartier bourgeois du Marais. Entrée gratuite, salariées bien rémunérées, consommations au tarif accessible : cette politique, inscrite dans une perspective anticapitaliste, peine à passer les obstacles qui se dressent devant elle.

Une fermeture administrative et des travaux d’insonorisation en 2018, les confinements imposés par la crise sanitaire en 2020 et 2021, puis le montant des loyers face à la baisse de fréquentation pendant les Jeux olympiques et paralympiques ont créé une secousse qui pourrait faire disparaître l’iconique « La Mut’ », en redressement judiciaire depuis le début de l’année. Le tribunal a décidé, fin août, de mettre le bar en vente, tout en lui laissant une dernière chance en n’acceptant pas, pour l’instant, les offres de rachat.

La fin potentielle de La Mutinerie a suscité un vif émoi parmi les habituées. Comme Juliette, 29 ans. « Quand je me suis assumée en tant que lesbienne, j’ai cherché des lieux festifs pour les personnes de la communauté, afin de me sentir moins seule. À l’époque, j’étais en études à Grenoble et le seul endroit qui revenait, c’était la Mutinerie à Paris », rapporte-t-elle à 20 Minutes, lors d’une des nombreuses soirées de soutien organisées depuis le mois de septembre.

Cet inquiétant couperet participe à la disparition progressive des boîtes lesbiennes. Selon le Syndicat des lieux festifs de la diversité, il n’en existerait plus qu’une demi-douzaine en France, et toutes à Paris, rapporte Élodie Font dans son ouvrage.

Les lesbiennes sont invisibilisées parce qu’elles évoluent en rupture avec l’ordre hétérosexuel.

F. Bolter

Ce lent mouvement a commencé dans les années 1970 et s’explique par des facteurs très différents. D’une part, le pouvoir d’achat des lesbiennes est souvent considéré comme inférieur à celui d’autres communautés, notamment les hommes gays. Et ce, pour une raison simple : les femmes sont payées 24,4 % de moins que les hommes, selon l’Insee.

Les établissements destinés aux hommes gays sont plus nombreux aussi parce qu’ils ont été créés comme des espaces de protection à une époque, encore récente, où l’homosexualité était pénalisée. Or le lesbianisme a longtemps été absent du débat public. « Les lesbiennes sont invisibilisées parce qu’elles évoluent en rupture avec l’ordre hétérosexuel », expliquait à Politis Flora Bolter, politiste et codirectrice de l’observatoire LGBTI+ à la Fondation Jean-Jaurès.

La baisse de fréquentation des clubs lesbiens s’explique aussi, selon Élodie Font, par l’usage qui en est fait par les utilisatrices. Les percevant comme des établissements réservés aux premières rencontres, certaines, une fois en couple, n’y retourneraient pas. Enfin, et c’est peut-être la raison principale, les couples lesbiens se forment aussi au travail et sur les applications de rencontre, dont la fréquentation a explosé ces dernières années.

Communauté

À ces adresses historiques, dont certaines sont en voie d’extinction, s’ajoutent d’autres formes de socialisation plus éphémères, comme des soirées ou des festivals labellisés queers. C’est le cas de la Wet for me, qui a une quinzaine d’années, ou des événements organisés par le collectif Pulse, anciennement appelé P3, réunissant des femmes racisées. Des figures de ces soirées sont aussi devenues responsables de lieux inclusifs, comme Rag, la programmatrice du club parisien Virage, ouvert récemment.

Les témoignages que j’ai reçus montrent plein de points communs entre des femmes qui n’ont rien à voir entre elles.

É. Font

Ces soirées ne sont évidemment pas réservées à la capitale et leur concept s’exporte partout sur le territoire. Signe que les lieux de socialisation se diversifient, qu’ils accueillent d’autres publics que les lesbiennes exclusivement. Derrière cette pluralité d’offres de soirées, se pose cette question : si elles ne sont pas rassemblées dans certains lieux bien identifiés, les lesbiennes forment-elles une communauté ?

Dans son enquête sur l’intimité des lesbiennes, Élodie Font se demande : « Est-ce que ce ‘nous’ existe ? La réponse est ‘oui’. Malgré le manque criant de recherches sur l’identité et la vie des lesbiennes en France, les témoignages que j’ai reçus montrent plein de points communs entre des femmes qui n’ont rien à voir entre elles. Dans leur sexualité, leurs désirs, leurs déceptions, leurs rencontres. » Toute une réalité que les soirées en non-mixité permettent de faire vivre. Tant bien que mal.

Pour aller plus loin…

L’atelier Missor dans le moule du combat civilisationnel

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »