« La paresse, c’est précisément le non-travail »

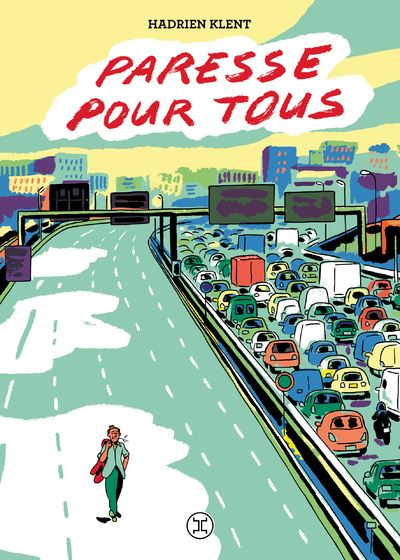

Dans Paresse pour tous, le romancier Hadrien Klent imagine un candidat à la présidentielle faire campagne sur une idée radicale : la semaine de 15 heures. Une mesure à l’opposé des injonctions à travailler toujours plus, qui permettrait « d’envisager une autre façon de vivre ».

dans l’hebdo N° 1841-1843 Acheter ce numéro

Dans le même dossier…

Des réseaux bien peu sociaux À la buvette de l’Assemblée, on bulle utile Chère appli, fais-moi des ami·es Le café au milieu du villageUn roman comme un bol d’air. Dans une société où le travail envahit nos vies, Hadrien Klent propose une utopie réaliste en imaginant un prix Nobel d’économie, Émilien Long, se lancer dans la course à la présidentielle en portant un projet de rupture radicale. Sa mesure phare : travailler seulement trois heures par jour. Une proposition que l’auteur intègre dans un cadre extrêmement réaliste et documenté. Une manière, aussi, de montrer que, si ce chemin nous paraît lointain, ce n’est pas tant qu’il serait irréalisable, mais plutôt que notre système productiviste empêche à tout prix de l’emprunter.

Paresse pour tous, Hadrien Klent, Le Tripode, 360 pages, 19 euros.

La question du temps de travail – et, par déclinaison, du temps libre – est quasiment absente de l’espace politique mainstream aujourd’hui. Pourquoi avoir décidé d’axer votre roman sur cette notion ?

Hadrien Klent : L’idée de Paresse pour tous, nous l’avons eue durant l’été 2019 avec Alessandra Caretti, pour un projet de scénario de bande dessinée, une sorte de version contemporaine de L’An 01, cette BD utopique de Gébé des années 1970. Mais, comme on n’y arrivait pas en bande dessinée, Alessandra m’a suggéré d’écrire un roman qui pourrait remettre au goût du jour le fameux Droit à la paresse de Paul Lafargue. Et qui démontrerait que, si nous limitions le travail contraint à trois heures par jour, la société continuerait de tenir dans notre France de l’après-covid-19.

Cette idée de la diminution du temps de travail est souvent revenue au cours du XXe siècle : dans les années 1930, avec des textes de John Maynard Keynes et de Bertrand Russel, et aussi évidemment avec les lois de 1936 ; puis dans les années 1970, avec le mouvement décroissant et anti-industriel ; et à la fin des années 1990, qui aboutiront à la loi sur les 35 heures. Plus récemment, on en parle moins, c’est vrai : comme cette thématique est absente du discours théorique mainstream, comme vous dites, ça devient un très bon sujet pour une fiction politique. Mon candidat se saisit d’un thème peu abordé et en fait un étendard largement mobilisateur.

Partout dans le monde, les valeurs réactionnaires, et notamment celle de la « valeur travail », ont le vent en poupe. Les forces de gauche sont plus souvent cantonnées à la défense des acquis sociaux qu’à imaginer d’autres formes de société. Trouvez-vous que nous manquons d’utopies progressistes ? Et notamment d’utopies réalistes ?

Oui, absolument. Là encore, il faut se référer aux années 1970, où il y avait un bouillonnement utopique très revigorant – qu’on retrouvait parfois dans le monde traditionnel (par exemple, la création en 1981 d’un ministère du Temps libre… supprimé trois ans plus tard). L’idée qu’on avait, avec Alessandra Caretti, et que j’ai essayé d’appliquer dans le roman, était en effet de bâtir une utopie réaliste : on prend une idée radicalement utopique, et on va démontrer qu’elle est en fait possible, et souhaitable ! Le but étant de réussir à embarquer le lecteur dans cette croyance.

Travailler 3 heures par jour sans perdre d’acquis sociaux, est-ce le système vers lequel la gauche devrait aller ?

Ce devrait être, en tout cas, une proposition portée par une des gauches de ce pays. Paul Lafargue, en 1883, s’opposait au « droit au travail » que réclamaient certains de ses amis de la Révolution de 1848 – pour eux, il s’agissait d’obtenir un droit à un revenu, à des conditions de vie décentes. Mais, pour Lafargue, et pour moi aujourd’hui, ce droit-là n’est pas nécessairement lié au travail contraint : il faut délier la relation entre temps de travail posté et revenu.

Ce qui passe, évidemment, par une profonde remise en question de l’éventail des salaires, et de ce que le capital octroie comme gains et avantages. Il faudrait que des économistes cherchent à regarder s’il est possible ou non de maintenir nos services publics et la satisfaction de nos besoins essentiels (souvenons-nous du temps du covid-19 !) en limitant drastiquement le temps de travail. Mon hypothèse est que c’est possible. Et ma certitude est que cela ferait énormément de bien à la société.

Que ferions-nous de notre temps libre si nous ne travaillions, toutes et tous, que 3 heures par jour ?

Beaucoup de choses, à mon avis ! Le pari de mon candidat est de dire que libérer les gens du travail contraint permettrait d’envisager une autre façon de vivre : se mettre à cultiver ses propres légumes, aider les autres, prendre du temps pour apprendre à réaliser certains travaux manuels, marcher, faire du vélo, écouter de la musique, lire évidemment : bref, développer une série d’activités utiles à la fois individuellement et collectivement.

On augmente son bien-être, psychique et physique, en faisant autre chose que passer sa journée à obéir à sa hiérarchie.

On augmente son bien-être, psychique et physique, en faisant autre chose que passer sa journée à obéir à sa hiérarchie et s’écrouler le soir devant Netflix, à regarder du divertissement calibré. Mais c’est un pari que fait Émilien Long en imaginant qu’offrir du temps aux Français augmentera leur attention à la bonne marche de la société : si tout le monde se replie sur soi-même, alors le système ne tient pas.

Dans votre roman, vous choisissez d’utiliser le terme « paresse » comme celui d’un idéal. Or, dans nos sociétés capitalistes, la paresse est souvent perçue négativement. Pourquoi la paresse est-elle positive, selon vous ? Quels sont les mots que vous auriez envie de lui associer ?

Dans le roman, j’oppose la paresse à la flemme ou à la glande : pour moi, la paresse est précisément le non-travail, et donc l’idée d’Émilien est de redonner au mot une connotation positive. La paresse, c’est le temps de vivre, c’est le bien-être, c’est la reprise en main de soi et de la société.

Dans notre société productiviste, la paresse souffre d’une image égoïste. En quoi peut-elle être une attitude collective ?

Dans la suite de Paresse pour tous, La vie est à nous, Émilien propose à son équipe de chercher un mot qui aille plus loin que la paresse, qui prenne en compte, justement, l’ensemble des enjeux que porte son projet politique, et notamment la vision d’une société plus solidaire, plus attentive aux besoins de l’ensemble de ses composantes. Ils inventent le mot « coliberté », qui permet de souligner qu’on est plus libre de son temps, mais pour un objectif commun.

La paresse est-elle réservée à une classe privilégiée, ou bien est-ce son image qui varie en fonction de la situation de la personne concernée ? Pour caricaturer, la réussite pour quelqu’un qui a réussi, la fainéantise et l’assistanat pour quelqu’un qui galère.

Oui, je suis tout à fait d’accord avec cette opposition. Dans un débat qui l’oppose à une ministre ultralibérale, Émilien rappelle que ceux qui sont de véritables paresseux, cette fois au sens péjoratif du terme, sont les détenteurs du capital : quand on possède des actions et qu’on touche des dividendes, quand on met en location un bien qui nous appartient, alors on reçoit un revenu sans avoir rien « fait ». Les mots sont importants : il faut faire attention à ce qu’on peut dire avec eux. On peut choisir de défendre le mot « paresse », ou alors, au contraire, décider de s’en servir pour dire du mal du capital !

Le début de votre roman se déroule pendant le premier confinement. Une période très particulière, où la question du rapport à l’espace et au temps libre a émergé pour beaucoup de personnes. Pourtant, aussitôt terminé, le monde d’après est vite redevenu le monde d’avant : recherche de croissance, productivisme. Avez-vous été étonné de cela ?

Étonné, pas vraiment. Mais déçu, oui, bien sûr – et je pense qu’on a été nombreux à l’être. « Il faut travailler et produire davantage », nous a-t-on dit à la sortie du premier confinement, alors qu’on venait de se rendre compte qu’on pouvait se passer de beaucoup de choses non essentielles. Que c’était le moment d’entreprendre une profonde remise en question des nécessités réelles d’une société. La chose vraiment importante qui nous a manqué durant le confinement, c’était la possibilité d’être libres de nos mouvements, de nos rencontres, mais certainement pas d’avoir une télé plus grande que la précédente, une bouilloire à température programmable ou des sièges à chauffage différencié dans les voitures ! On invente des besoins artificiels au lieu d’interroger ce qui nous ferait vraiment du bien.

On peut offrir du bien-être (…) en construisant un programme politique autour d’une idée antiproductiviste.

Si même une période aussi particulière et historique ne bouleverse pas ce mode de société, qu’est ce qui le fera ?

À mon avis, on pourrait très facilement convaincre une majorité de Français de changer radicalement de modèle de société si on le faisait calmement, sobrement, avec intelligence, en prenant le temps d’expliquer les choses. Vu l’état du corps électoral actuel, il me semble que ce serait pertinent de dire : « Ça non plus, on ne l’a pas essayé… et c’est franchement plus enthousiasmant ! » Parce qu’on peut offrir du bien-être, de la joie, un avenir moins sombre à nos enfants et plein d’autres choses positives en construisant un programme politique autour d’une idée antiproductiviste.

Faut-il attendre, comme dans votre roman, une personne providentielle, en capacité de porter un tel projet, tout en étant humble et bien accompagnée ?

Ce pourrait être mieux qu’une personne : un collectif qui partage ces idées et qui s’engage ensemble, jusqu’au moment où il faut choisir quelqu’un qui va représenter le groupe à l’élection. Et là, un bon vieux tirage au sort permet de choisir une personne qui, par définition, n’aura eu aucun intérêt à essayer de prendre la place des autres pendant la campagne, puisque c’est le hasard qui choisit, et non pas l’appétit de pouvoir. Ça donne envie, non ?

Pour aller plus loin…

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie