Des réseaux bien peu sociaux

L’une des promesses du web était de faire interagir des communautés du monde entier. Mais, à l’heure où l’on fait défiler des suites infinies de vidéos sur Instagram, Facebook ou TikTok, en quoi le temps passé en ligne a-t-il une fonction sociale ?

dans l’hebdo N° 1841-1843 Acheter ce numéro

Au début des années 1930, la ville autrichienne de Marienthal, dans la banlieue viennoise, est frappée par une grave crise causant un chômage endémique. Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda et Hans Zeisel décrivent, dans une étude célèbre sur les chômeurs de Marienthal, l’état de déréliction dans lequel sont poussés ces ouvriers sans travail.

N’ayant plus rien à faire de leurs journées, ils perdent le goût des loisirs et du lien social – ils désertent les clubs de sport, s’absentent des réunions syndicales et ne lisent plus. Ou si peu : beaucoup délaissent l’Arbeiterzeitung, journal de débats et d’analyses, pour s’adonner à la lecture du Kleines Blatt, tissu de faits divers et d’articles à la petite semaine.

Quiconque aujourd’hui s’est déjà égaré le long d’un fil ininterrompu de stories Instagram ou de vidéos TikTok sait dans quel puits sans fond on se trouve alors précipité. Ces contenus, criards et parfois obscènes, composent un vrai musée du temps perdu. Ils ont bien plus à voir avec les bêtises du Kleines Blatt qu’avec l’Arbeiterzeitung. La consommation banalisée de tels contenus est-elle le symptôme d’une vie atone, comme celle des chômeurs de Marienthal, ou le temps passé sur les réseaux numériques est-il au contraire un véritable moment social ?

Il y eut une période où les technologies numériques faisaient croire à l’avènement d’un « cerveau planétaire ». Fred Turner, dans Aux sources de l’utopie numérique, le rappelle. À la fin des années 1960, les hippies rêveurs de la contre-culture et les ingénieurs technophiles issus de la cyberculture célébraient ensemble les promesses des technologies numériques. Internet venait de naître et avec lui l’espoir que ce réseau des réseaux puisse un jour héberger toutes les idées, partout au monde, que les humains voudraient bien y consigner.

Le numérique deviendrait le support d’une couche pensante sur Terre – ce que le philosophe Pierre Teilhard de Chardin nommait « noosphère » – où se rencontreraient toutes les pensées vagabondes sur un réseau où on ne se sentirait jamais seul. Cette aspiration doit beaucoup aux informaticiens des campus états-uniens, porteurs d’une culture universitaire louant le partage et la décentralisation du pouvoir et de l’autorité.

Elle a pour corollaire une conception très libérale du sujet qui trouve dans les technologies numériques de nouveaux moyens pour s’exprimer. Comme le LSD, disait-on dans les années 1960, ouvre les portes de la perception, le numérique décuple la faculté de connaître et l’agir individuel, les hackers représentant le modèle le plus abouti de cet « empuissantement » technique individuel.

La promesse du collectif

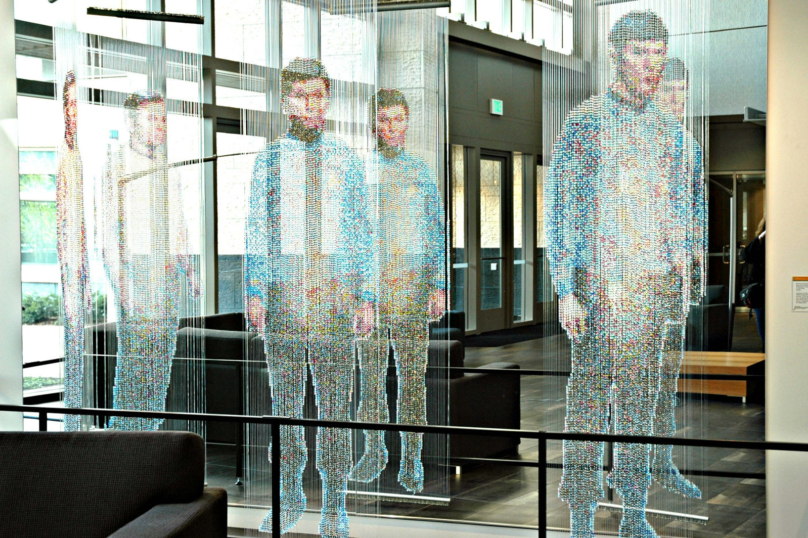

Bien des années plus tard, espaces numériques et réseaux sociaux ont hérité de chacune de ces deux lignées – culture participative et culture de soi – mais on se demande si l’une n’aurait pas éteint l’autre. Dans les années 2000, le web était affaire de forums, d’instances, de réseaux pair à pair, de chats, déclinant en autant de lieux de rencontre toutes les formes possibles de l’agora. Aujourd’hui, on ne parle plus que de profils, de pages personnelles, de « bio ». Il existe bien entendu des formes intermédiaires, des Slack et des Discord, faits pour la délibération collective ou la conversation.

Mais il semble qu’avec Instagram, TikTok ou Twitch, les espaces publics participatifs aient cédé la place à un web archipélisé, grouillant de communautés rassemblées autour de personnalités influentes. C’est cette forme que prend le social des réseaux dits sociaux. Nuançons. Tous ces petits rituels par lesquels on s’affiche sur son profil Instagram, par lesquels nous jouons une performance en ligne, nous incluent dans quelque chose de plus grand que nous.

La sociologie interactionniste a largement établi combien ces rituels de mise en scène de soi nous aident à donner sens au monde et à nos échanges, à signifier notre adhésion à des normes communes et à donner, ainsi, réalité à ces normes. On s’en convaincra en se rappelant notre embarras devant certains profils Instagram ou Facebook transgressant les normes numériques : leurs images de profils sont louches, leurs messages écrits en majuscules, manquant de ponctuation ou, au contraire, abusant des points de suspension.

Ces profils sont ceux d’individus pas tout à fait à leur place, parfois même des exclus du numérique qui portent leurs fautes de goût comme autant de stigmates. Si nous savons qu’on ne veut pas leur parler, c’est parce qu’ils transgressent les normes auxquelles nous-mêmes et la majorité des autres internautes souscrivons.

Le temps passé sur le web n’est jamais gratuit, offert, indemne. Il n’est jamais l’exercice d’une forme positive de liberté.

Dans un ouvrage magnifique, Asiles, Erving Goffman a bien montré que ces rites de présentation de soi, dirigés vers autrui, ratifient notre inclusion dans un collectif de normes où l’on se sait soi-même reconnu. La présentation à autrui constitue l’assise même de l’individu, de l’identité, du « moi ». Si le temps libre passé sur les réseaux est un temps cosmétique, où l’on raffermit son image, il est aussi social au sens où l’on est toujours soi à travers l’assentiment des autres.

Mais nous oublions le troisième acteur de l’équation. Entre soi-même et les autres s’étale tout un continuum d’infrastructures numériques. Celles-ci génèrent des revenus en nous extorquant une partie de la richesse que nos données représentent. Nous sommes donc mis au travail malgré nous sur les réseaux sociaux, rendus agents de ce qu’on nomme digital labor. Le terme qualifie « la réduction de nos ‘liaisons numériques’ à un moment du rapport de production, la subsomption du social sous le marchand dans le contexte de nos usages technologiques (1) ».

Voir la définition donnée par Dominique Cardon et Antonio Casilli dans « Qu’est-ce que le digital labor ? », La Revue des médias, 7 septembre 2015.

Le temps passé sur les réseaux sociaux est-il véritablement libre ? Il est libre comme l’est le temps de quiconque n’est pas occupé – définition négative de la liberté, où elle est définie par ce qu’elle n’est pas. Mais le temps passé sur le web n’est jamais gratuit, offert, indemne. En ce sens, il n’est jamais l’exercice d’une forme positive de liberté.

Pour aller plus loin…

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »

Contre le fascisme, un printemps des peuples ?

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »