Clermont-Ferrand : plans larges

Faisant front face aux aléas économiques, le Festival internationale du court métrage de Clermont-Ferrand a proposé une plantureuse édition 2025, marquée par une présence importante du Liban.

dans l’hebdo N° 1849 Acheter ce numéro

© Maur Film

Taillant largement depuis 2022 dans les budgets d’institutions culturelles diverses, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes – alors présidé par Laurent Wauquiez (LR) – a décidé en 2023 de réduire de plus de 50 % la subvention attribuée au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand : 100 000 euros au lieu de 210 000 euros. Organisatrice de l’événement, l’association Sauve qui peut le court métrage peut heureusement compter sur le soutien indéfectible de la ville de Clermont-Ferrand, de la métropole et du conseil départemental du Puy-de-Dôme. S’ajoutent les renforts – ponctuels ou réguliers – de partenaires privés, dont la Fondation Michelin.

Avec une programmation un peu réduite et le prix du ticket augmenté (4,50 euros au lieu de 4), l’édition 2024 a ainsi pu se dérouler dans de bonnes conditions et a même remporté un succès massif : 166 000 entrées, deuxième meilleur score de l’histoire du festival. De fait, si les films projetés à Clermont-Ferrand sont courts, les files d’attente devant les salles sont souvent très longues – comme on a encore pu le vérifier cette année.

Notre festival ne peut pas travailler pleinement sans un appui plus conséquent du conseil régional.

É. Roux

Président et trésorier de Sauve qui peut le court métrage, Éric Roux se réjouit de cet engouement persistant et de la présence d’un public intergénérationnel venant de la région ou d’ailleurs. Très attaché au concept d’éducation populaire, il souligne l’importance que revêtent à ses yeux l’apprentissage du regard critique, « essentiel dans nos sociétés », et le partage de la culture.

« La culture ne doit pas être la variable d’ajustement »

S’agissant du conseil régional, qui maintient sa subvention à 100 000 euros pour 2025, il redit son espoir d’une reprise du dialogue dans une perspective constructive. « Notre festival ne peut pas travailler pleinement sans un appui plus conséquent du conseil régional, notamment par rapport au grand chantier de la Cité du court, dont l’ouverture est prévue en 2028. »

D’autres territoires en France subissent actuellement des coupes dans les subventions publiques au secteur culturel. L’exemple le plus emblématique, voire caricatural, est offert (si l’on peut dire) par le conseil régional des Pays-de-la-Loire. Présidé par Christelle Morançais (Horizons), celui-ci a récemment adopté son budget 2025 sous le signe de la plus stricte austérité, la part allouée à la culture se trouvant amputée de près de 75 %.

« J’ai bien conscience des contraintes imposées par le contexte économique et des difficultés pour équilibrer les budgets, mais la culture ne doit pas être la variable d’ajustement, commente Éric Roux par rapport à ce climat général pour le moins préoccupant. Dans toutes ses formes d’expression, la culture représente un indispensable instrument de cohésion sociale. Ça ne me semble pas un bon calcul de chercher à économiser à cet endroit-là. »

Dans le cadre de l’édition 2025 du festival, 149 courts métrages concouraient en compétition, scindée en quatre sections : Internationale, Française, Labo, XR – la plus récente, dévolue aux expériences de réalité virtuelle ou de cinéma immersif.

De la sélection française, s’échappe d’abord Une tentative d’évasion (2024) de Sébastien Betbeder cinéaste qui a pour rare particularité de continuer, en parallèle de ses longs métrages, à réaliser régulièrement des courts. Celui-ci consiste en un documentaire tourné au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, sur l’île de Ré, où sont incarcérés des condamnés à de longues peines ou des détenus considérés comme difficiles. Il retrace le déroulement d’un atelier mené durant trois jours par l’acteur Sébastien Chassagne (sous l’œil et la conduite de l’autre Sébastien) avec six détenus volontaires – dont les visages sont en partie modifiés par informatique.

Durant cet atelier, les prisonniers – avec lesquels se nouent au fur et à mesure des liens de confiance – sont invités à rejouer des moments vécus marquants, à incarner des rêves ou à inventer des scènes : bref, à faire travailler leur imaginaire tout en parlant d’eux-mêmes. S’ouvre ainsi, entre réalité et fiction comme entre dedans et dehors, un espace d’expression (plus ou moins) libérateur pour les six participants. Obtenu via un dispositif filmique rigoureux, tout en sobriété frontale, le résultat est saisissant de justesse.

Avec Généalogie de la violence (2024), l’artiste plasticien Mohamed Bourouissa livre aussi une stimulante proposition de cinéma. Basée sur une histoire réelle de tristement banale intimidation policière, celle-ci génère un film très sensoriel, glissant par moments à la lisière du fantastique, d’une grande sophistication au niveau du son comme de l’image, sans jamais perdre en densité humaine – bien au contraire.

Créativité

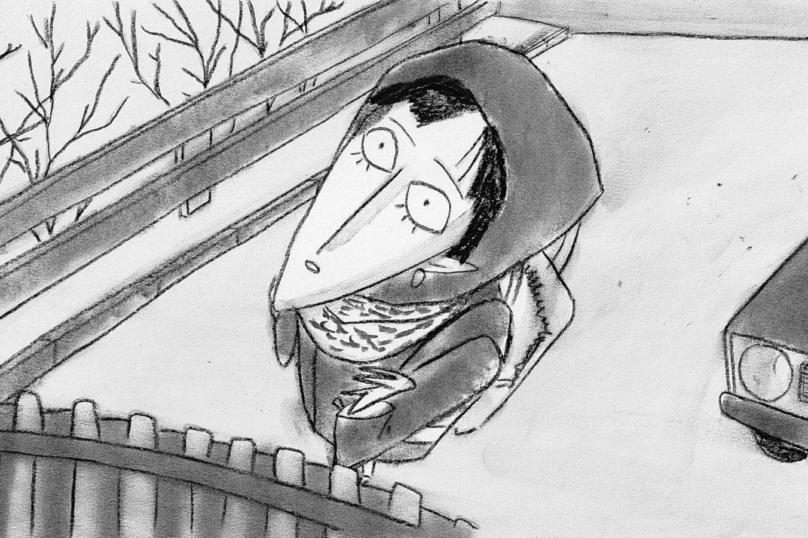

Côté international, on retient deux films qui témoignent de guerres contemporaines, chacun à sa singulière manière. Avec I Died in Irpin (2024), Anastasiia Falileieva raconte comment, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, elle a fui Kiev avec son compagnon pour se rendre à Irpin, où vivaient les parents de celui-ci, et comment – après dix jours dans cette ville sous blocus – ils ont réussi in extremis à en partir. La jeune femme retrace cette période aussi éprouvante que révélatrice, ayant amené le couple à sa fin, sous la forme d’un récit graphique, au trait vif et suggestif, porté en voix off par un texte très touchant à la première personne. Une belle illustration de la créativité du cinéma d’animation dans le champ du court métrage.

Dans What if They Bomb Here Tonight ? (2025), le cinéaste libanais Samir Syriani met en scène un couple – lui-même et sa compagne, Nadyn – traversant une nuit blanche, tandis que leurs deux enfants dorment, dans la crainte (ressentie surtout par lui) qu’un bombardement de l’armée israélienne pulvérise les parois vitrées de leur logement ou pire encore… Peu à peu, la chambre à coucher se mue en petit champ de bataille domestique. Empreint d’ironie douce-amère autant que d’autodérision, le film évoque une forme d’angoisse terriblement familière en zone de conflit et s’emploie à la conjurer avec une remarquable délicatesse.

« Le gouvernement libanais n’apporte aucun soutien »

De manière générale, le Liban a imprégné fortement cette édition 2025. On a ainsi pu y voir un programme spécial rassemblant trois courts documentaires de Jocelyn Saab, activiste emblématique du cinéma libanais (décédée en 2019), au geste à la fois politique et poétique. En outre, un focus composé de quatre programmes – dont un tout entier dédié à Wissam Charaf, figure de proue de la nouvelle génération – a permis de découvrir des courts presque tous réalisés entre 2015 et aujourd’hui, parmi lesquels un autre film de Samir Syriani : Contact (2017).

Évocation de la société libanaise par le prisme des relations entre plusieurs personnes au sein d’une famille, On The Ropes (2016) de Manon Nammour, tout en suspension suggestive, s’avère l’un des éléments saillants de ce panorama contemporain. Si nombre d’artistes originaires du Liban vivent en partie ou en totalité à l’étranger, Manon Nammour – qui gagne sa vie comme directrice artistique – a fait le choix d’y rester à demeure.

« Le gouvernement libanais n’apporte aucun soutien – ni financier ni moral – à la scène artistique, nous dit la réalisatrice. En réaction, il existe une grande solidarité au sein de la communauté du cinéma. Au quotidien, la période suivant l’explosion dans le port de Beyrouth (survenue le 4 août 2020, N.D.L.R.) a été vraiment catastrophique mais ça va plutôt bien actuellement, malgré les attaques israéliennes. La population essaie d’oublier la guerre et tous les problèmes pour arriver à survivre. C’est la seule façon de pouvoir avancer. Je n’ai pas eu le moral ni l’énergie pour faire des films pendant un moment. Maintenant je me sens mieux et en mesure de relancer des projets. »

Travaillant à l’écriture et au montage financier de son premier long métrage, Manon Nammour s’apprête à tourner son prochain court – qu’elle espère évidemment voir figurer au programme de la 48e édition du Festival de Clermont-Ferrand en 2026.

Pour aller plus loin…

« Si ma génération a survécu, c’est grâce aux femmes »

« Au pays de nos frères » : au-dessous des Iraniens

« Ce n’est qu’un au revoir », au terme d’un vert paradis