Au-delà d’affaires « hors normes », penser la domination systémique des adultes sur les enfants

La récurrence et la diversité des formes des violences commises par des adultes sur les enfants invitent à les examiner sous la forme d’un système, comme le suggère le combat enfantiste.

Dans le même dossier…

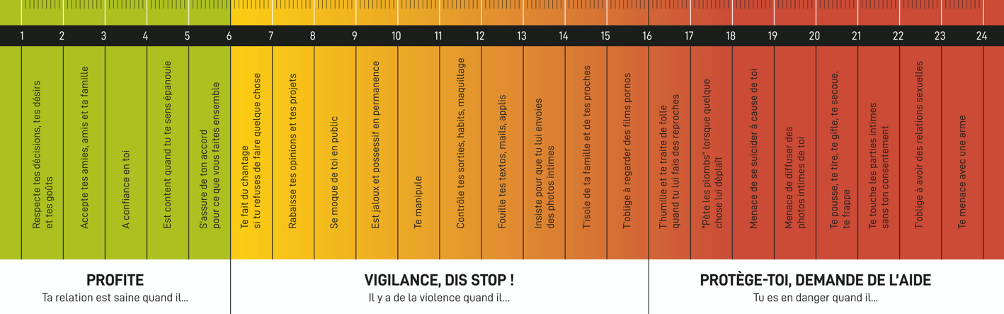

Procès Le Scouarnec : informés, l’Ordre des médecins et le ministère n’ont rien fait Bétharram : « On s’en fout de Bayrou, écoutons les victimes ! »Les violences sexuelles perpétrées par le chirurgien, Joël Le Scouarnec, ou par des personnels de l’établissement scolaire à Bétharram, ne devraient pas être comprises comme des exemples épars de crimes commis par certains adultes. Elles s’inscrivent dans un continuum, de la même manière qu’un féminicide arrive au bout du violentomètre, ce spectre des violences commises dans un couple.

Cela implique d’envisager ces violences d’après leur attache sociale avec le monde. Ce monde, tel qu’il est organisé, permet ces violences. Il les banalise, n’écoute pas, ou si peu les victimes concernées, et préfère oublier ce qu’elles ont subi en désignant ces assauts comme des faits exceptionnels accomplis par des individus marginaux.

Un exercice mensonger, puisque comme l’a mesuré l’enquête Virage, près de 20 % des femmes et 15 % des hommes ont subi soit des violences psychologiques, physiques ou sexuelles avant 18 ans. Ces violences sont en majorité commises par des personnes proches de la victime.

Dans ce violentomètre figurent aussi les 160 000 violences sexuelles commises sur des enfants tous les ans, tout comme celles infligées dans l’Église – « 13 par jour », indique Arnaud Gallais, fondateur de Mouv’Enfants et ancien membre la Commission indépendante sur l’inceste et les violences faites aux enfants (Ciivise). Tout comme la manière dont ces violences sont enfouies sous le tapis, comme le montre l’anthropologue Dorothée Dussy, qui étudie les « procédés de légitimation du silence à l’échelle des sociétés et des institutions » (1).

Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, Dorothée Dussy (Pocket, 2021).

Et que dire de la situation de l’aide sociale à l’enfance, des enquêtes sur les dérives des crèches ou des conditions d’étude et d’éducation dans les établissements scolaires, alors que le service public de l’éducation est rendu exsangue ?

Réfléchir à la domination des adultes sur les enfants, au même titre que celle forgée socialement dans les relations entre les hommes et les femmes, les personnes blanches et racisées, valides ou handicapées, bourgeoises ou précaires, c’est ce que propose le combat enfantiste. Il s’oppose à toute forme de naturalisation du pouvoir des adultes sur les enfants. Autrement dit : les rapports qui existent aujourd’hui entre adultes et enfants sont construits socialement.

« Le concept de minorité est politique »

Preuve en est : si l’enfance et l’adolescence sont aujourd’hui reliées au fait d’être mineur, cette minorité n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Jusqu’en 1974, ce seuil était fixé à 21 ans. Avant 1907, à 25 ans. « Or le concept de minorité est pourtant politique – il désigne l’être incapable politiquement ; il était jadis utilisé pour désigner toute personne à qui était refusée l’égalité politique – les étranger·es, les femmes, les pauvres, les esclaves », rappelle le professeur de philosophie, Sébastien Charbonnier, dans Politiser l’enfance, un livre collectif paru aux éditions Burn-Août, en novembre 2023.

Caractériser une personne d’enfant a donc une histoire politique. Un constat que l’on retrouve encore récemment dans la proposition de loi sur la justice des mineurs, ouvrant toujours plus la voie à la répression des enfants.

Dans Politiser l’enfance, les sociologues Yaëlle Amsellem-Mainguy et Isabelle Lacroix écrivent : « On ne parle alors plus d’« enfants de 13 ans », mais d’« adolescent·es » voire de « jeunes » pour caractériser les mineur·es qui commettent des délits ou des crimes, associant l’âge à une classe dangereuse. Pourtant, dans d’autres situations, on continuera de parler d’« enfants » pour qualifier des personnes du même âge, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences perpétrées par des adultes, comme pour souligner les rapports d’âge. »

Entre « enfant », « mineur » et « jeune », s’imbriquent des systèmes d’oppression où la vie du non-adulte dépend de la manière dont il est socialement perçu. Une personne de 15 ans contrôlée au faciès par la police sera moins un « enfant » qu’un « mineur » dont les papiers doivent être controlés. Et sa « minorité », si possible, vérifiée, afin de pouvoir le placer en centre de rétention administrative au cas où il aurait dépassé le seuil des 18 ans. Il n’y a qu’à voir la situation des enfants à Gaza pour mesurer l’intérêt variable pour l’existence de certains enfants et pas d’autres.

Redonner une place centrale aux enfants

Ce combat contre la domination des adultes sur les enfants considère qu’en définissant l’enfant comme naturellement vulnérable, innocent, incomplet, c’est-à-dire pas encore adulte, la société refuse de le voir comme un sujet citoyen à part entière, avec ses droits, sa vision du monde et sa liberté. Comme si régnerait, par opposition, dans le monde de celles et ceux qui ont plus de 18 ans, des majeurs naturellement puissants, responsables et aboutis. En somme, voir l’enfant comme un non-adulte le priverait de son potentiel d’émancipation. Et donnerait aux adultes toute la latitude nécessaire pour asseoir leur domination.

C’est notamment ce que dénonce, en France, le Collectif enfantiste. Visant à lutter contre « l’adultisme », ce collectif, né en 2022, souhaite « redonner une place centrale aux enfants et aux adolescent·es dans les sujets politiques et sociétaux ». Il faisait partie des nombreux signataires de l’appel à manifester le 16 novembre 2024 contre les violences faites aux enfants et aux ados.

Cette théorie se base notamment sur les childhood studies, les études universitaires sur l’enfance, apparues aux États-Unis au début des années 1990. Elles formaient déjà un écho à certaines théories féministes, portées vingt ans plus tôt par Shulamith Firestone, une figure du féminisme radical américain. Dans The Dialectif of Sex (La Dialectique du sexe), paru en 1970, elle explique comment l’enfance est un concept patriarcal modelé pour assujettir les enfants.

Statut réservé

Au même moment, en France, des féministes matérialistes comme la sociologue Christine Delphy commencent à interroger le statut réservé aux mineurs par rapport à d’autres parties de la population. En effet, contrairement aux personnes âgées avec qui ils partagent la dépendance physique, par exemple, les enfants ne bénéficient pas des mêmes droits.

C’est ce que n’a pas manqué de noter la pédopsychiatre et chercheuse à l’université de Yale et au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (Cesp) de l’Inserm, Laelia Benoît. Dans un ouvrage paru en septembre 2023 intitulé L’Infantisme, la chercheuse rappelle cette distinction particulière dont souffrent les enfants. Publié aux éditions du Seuil, dans la collection Libelle, ce livre signale aussi l’arrivée tardive, mais de plus en plus visible, des théories enfantistes en France.

La progression en notoriété de ces recherches en France repose en partie grâce à la détermination de Mathilde Levêque, maîtresse de conférences en littérature à l’université Paris 13-Sorbonne Paris Cité. Depuis quelques années, la chercheuse multiplie les communications universitaires autour des études sur l’enfance comme elle le soulignait dans un article de 2017, « Les Childhood studies en France : esquisse d’un domaine à construire ».

Constructions sociales

En parallèle, les ouvrages, revues et podcasts autour de l’enfance et des rapports adulte-enfant essaiment. À l’image du livre collectif paru aux éditions Burn-Août, en novembre 2023, Politiser l’enfance, de nombreuses sorties éditoriales soulignent les travaux de Tal Piterbraut-Merx. Cette universitaire et militant (elle se genrait au féminin et au masculin) a étudié au peigne fin les constructions sociales autour de l’enfance et de la minorité.

De l’indifférence à la négligence en passant par la violence ou l’exploitation, l’enfance traverse plusieurs formes d’oppression venant des adultes.

Des recherches inabouties, Tal Piterbraut-Merx s’étant suicidé en 2021, mais qui ont quand même pris corps dans un livre sorti en octobre 2024, La domination oubliée : politiser les rapports adulte-enfant. Il y examine la manière dont les textes les plus communs de la philosophie mettent de côté la question de l’enfance, ou la place comme un état de nature dégradé, pulsionnel.

De l’indifférence à la négligence en passant par la violence ou l’exploitation, l’enfance traverse plusieurs formes d’oppression venant des adultes. Selon la Fondation pour l’enfance, 81 % des parents reconnaissent avoir encore recours à différentes formes de violences éducatives ordinaires. 2 points de plus qu’en 2022. « Ce n’est pas étonnant, commentait la réalisatrice Ève Simonet dans Les Inrockuptibles, car notre modèle d’éducation, c’est la violence. » Elle est l’autrice d’un récent documentaire, « Réinventer l’enfance », un film pour « inviter chacun·e à repenser son histoire et à transformer les dynamiques sociales, éducatives et familiales en faveur d’une enfance respectée. »

Pour aller plus loin…

« Il existe une banalisation des pratiques non conventionnelles de soin »

« Avant, 70 % des travailleurs géraient la Sécu. Aujourd’hui, c’est Bayrou. Voilà le problème »

L’atelier Missor dans le moule du combat civilisationnel