« Disco. I’m coming out » : Boogie Nights

À la Philharmonie de Paris, une exposition revient sur l’histoire des musiques et esthétiques disco entre avènement, déclin et héritages.

dans l’hebdo N° 1851 Acheter ce numéro

© Joachim Bertrand / Philharmonie de Paris

Exposition « Disco. I’m coming out » / Philharmonie de Paris / jusqu’au 17 août.

C’est l’histoire d’une musique underground qui, née dans un loft new-yorkais, s’est retrouvée propulsée sur les scènes internationales, véhiculée par des divas, Chaka Khan, Donna Summer, Gloria Gaynor, plébiscitée par Hollywood et largement commercialisée. C’est l’histoire d’une musique populaire, applaudie par les danseurs de milliers de boîtes de nuit de par le monde, adulée jusqu’à l’écœurement, qui du jour au lendemain est au cœur d’une vaste campagne de dénigrement poussant quelques-uns de ses représentants à annoncer officiellement qu’ils comptaient se dissocier du son qu’ils avaient pourtant contribué à créer.

C’est l’histoire d’une musique qui liait dans de mêmes espaces Noirs, Blancs et Latinos, hommes et femmes, homosexuels et hétérosexuels et qui, à la fin de la décennie 1970, a subi l’opprobre des Américains les plus conservateurs. C’est l’histoire, enfin, d’une génération de fêtards qui voyaient dans leurs folles soirées l’avènement d’une libération sexuelle sans cesse affichée et qui s’est trouvée frappée de plein fouet par le sida, décimée par cette maladie que l’on appelait alors la « maladie du Saint » du nom d’une des boîtes de nuit qu’ils fréquentaient.

Trajectoires du disco

À la Philharmonie, l’excellente exposition « Disco. I’m coming out » montre avec force ces trajectoires du disco entre initiatives altruistes et délirantes des pionniers, succès fulgurant, mondialisation et commercialisation, déclin violent et héritages.

On était coupé du monde extérieur. On atteignait un état atemporel, d’oubli total.

D. Mancuso

Organisée en quatre parties, l’exposition s’intéresse autant aux dimensions esthétiques du disco : des vêtements, des disques, des instruments sont exposés, des bornes interactives permettent aux visiteurs d’écouter et même de remixer des morceaux, « Le Freak » de Chic en particulier ; qu’à ses aspects techniques : on y voit des platines, des consoles, des projecteurs et des boules à facettes, on y écoute la musique de James Brown sortir des légendaires enceintes Klipschorn customisées pour les fêtes discos new-yorkaises ; qu’à ses implications politiques et sociales, à son rôle dans la renégociation des relations raciales et de genre dans les années 1970, et à son appropriation par les publics et les artistes européens qui eux-mêmes, et malgré l’aspect commercial de l’entreprise, sont parvenus, grâce à cette musique, à imposer des groupes multiraciaux – on pense au « Spacer » de Sheila dont est exposé le costume de scène.

Dans une première partie, l’exposition revient sur les origines africaines-américaines du disco en mettant en avant un double phénomène. D’un côté, explose autour des labels de Philadelphie, Philadelphia International Records, et du new-yorkais Salsoul Records, un nouveau son, moins percussif que le funk, au premier abord peu agressif, mais fondé sur des mélodies et des arrangements sophistiqués et entêtants.

Sous la houlette, entre autres, des producteurs Gamble et Huff s’imposent alors des artistes comme Les Delfonics, les Spinners ou les Three Degrees, dont l’influence se retrouve chez tous les musiciens africains-américains qui les ont suivis. De l’autre, se met en place à New York un processus d’appropriation des œuvres de labels comme Motown ou Stax par de jeunes DJ, principalement italo-américains, qui organisant des fêtes chez eux ou dans des boîtes de nuit, vont affiner l’art du Djing.

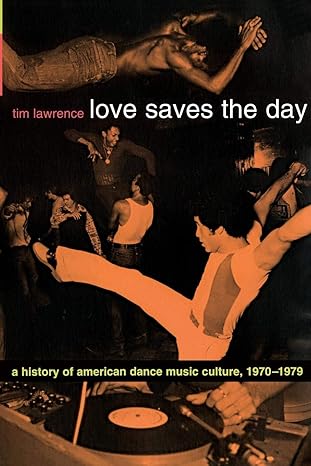

Paru aux éditions Audimat quelque temps avant l’ouverture de l’exposition, l’incontournable livre de Tim Lawrence Love Saves the Day (1) revient avec force sur ces nouvelles conceptions du rôle du DJ en tant que régulateur de la danse et créateur de musique. À propos de David Mancuso, organisateur, à partir de 1969, des premières fêtes dans son loft new-yorkais, Lawrence explique comment en maîtrisant la playlist, en enchaînant les morceaux, en modulant les sons, Mancuso parvenait à jouer avec les danseurs, « s’infiltrant jusque dans leur sang », créant ainsi une « nouvelle matrice musicale ». « Une fois dans le loft, explique Mancuso, on était coupé du monde extérieur. On atteignait un état atemporel, d’oubli total. »

Love Saves the Day. Fêtes underground, disco et dance music aux États-Unis de Tim Lawrence, traduit de l’anglais par Hervé Loncan, éditions Audimat, 564 pages, 24 euros.

Cet art de provoquer la transe se retrouve chez ceux qui accompagnent ou suivront Mancuso : Nicky Siano, Francis Grasso, Frankie Knuckles, Larry Levan ; maniant chacun des playlists originales, n’hésitant pas à prolonger les morceaux – ce sont eux les vrais inventeurs des maxi 45 tours – et à créer autour de leur aura des rituels de fêtes à dimension cathartique.

Enjeux politiques et sociaux

Prolongeant cette introduction, la deuxième partie de l’exposition s’intéresse aux enjeux politiques et sociaux de la révolution disco. Alors que la première partie évoquait le rôle des femmes noires dans la diffusion de cette musique, présentait les esthétiques du Black is beautiful autour de photographies de Kwame Brathwaite et d’affiches de Faith Ringgold réclamant la libération d’Angela Davis, la seconde partie se concentre sur l’activisme gay qui lui aussi est une pièce fondamentale dans l’avènement du disco.

D’un rappel des événements du Stonewall, altercations violentes des habitués du lieu avec les forces de police qui sans cesse les menacent, d’un portrait de l’activiste trans Marsha P. Johnson, du premier drapeau arc-en-ciel commandité par Harvey Milk pour la première gay pride, on passe à l’évocation des multiples fêtes qui à New York ou à Fire Island permirent aux homosexuels américains de se retrouver, de s’organiser et d’exposer, loin des regards, leurs relations et leurs désirs d’avenir. Un tableau de Mel Cheren, cofondateur du Paradise Garage, cartographie sur la skyline de Manhattan les lieux où les homosexuels peuvent exister librement, des cartes de membres de l’Ice Palace de Fire Island sont exposées, alors que des photographies signées Meryl Meisler documentent l’ambiance des fêtes.

Peut-être plus confuses, les troisième et quatrième parties de l’exposition s’intéressent, enfin, aux dynamiques de diffusion et de globalisation de la fête disco ainsi qu’à ses héritages dans des créations plus contemporaines. Autour d’une vaste piste de danse, largement investie par les visiteurs, on est amené à découvrir à travers des photos, des portraits de Grace Jones et Blondie signés Andy Warhol, l’ambiance des fêtes du Studio 54 de Midtown à New York, extension VIP des clubs underground de downtown, et de lieux français comme le Palace.

Blanchisation du disco

L’entreprise de « blanchisation » du disco est également évoquée autour de la mention du succès planétaire de la Fièvre du samedi soir et de son acteur principal, John Travolta, alors que les pionniers européens de cette musique se voient également dûment célébrés, Giorgio Moroder en particulier. La quatrième partie, « Célébration », consiste principalement en un grand écran sur lequel au milieu d’une série d’artefacts, sont projetés des clips de Madonna (dont il aurait pu être intéressant d’évoquer plus en détail les liens avec le disco), Dua Lipa ou Daft Punk.

L’exposition montre bien comment la génération disco, son outrance et sa liberté, se sont trouvées vilipendées, agressées.

Juste avant l’écran et cette célébration des héritages, l’exposition montre toutefois, grâce à des œuvres particulièrement bien choisies, comment la génération disco, son outrance et sa liberté, se sont trouvées vilipendées, agressées et, dans une large mesure, sacrifiées sur le triple autel de son hédonisme, de sa mise en commerce capitaliste et d’un conservatisme fasciste. Plusieurs boules à facettes sont maltraitées, écrasée par un aspirateur dans une sculpture géniale du collectif hollandais Rotganzen, ou emprisonnée par une chaîne dans le Crystal Meth de Nelson Pernisco.

Enfin, Disco Demolition Night, un tableau de Herman Bas, revient sur cette soirée de 1979 où, sous l’appel d’un DJ haineux, des milliers de fans de baseball se retrouvèrent au stade de Comiskey Park à Chicago pour un autodafé de vinyles jamais vu auparavant. Places à 98 cents si vous ameniez le disque disco que vous détestiez le plus, et à la fin du match des milliers d’albums brûlés par des Blancs enragés, dont l’attitude n’est pas sans évoquer ceux qui récemment occupèrent le Capitole. Ce rappel nécessaire fait froid dans le dos et on quitte l’exposition en hésitant entre joie et désespoir.

Pour aller plus loin…

Sly Stone, itinéraire d’un génie

« Belonging », appartenir à une famille

« Paris noir » : grand rattrapage au Centre Pompidou