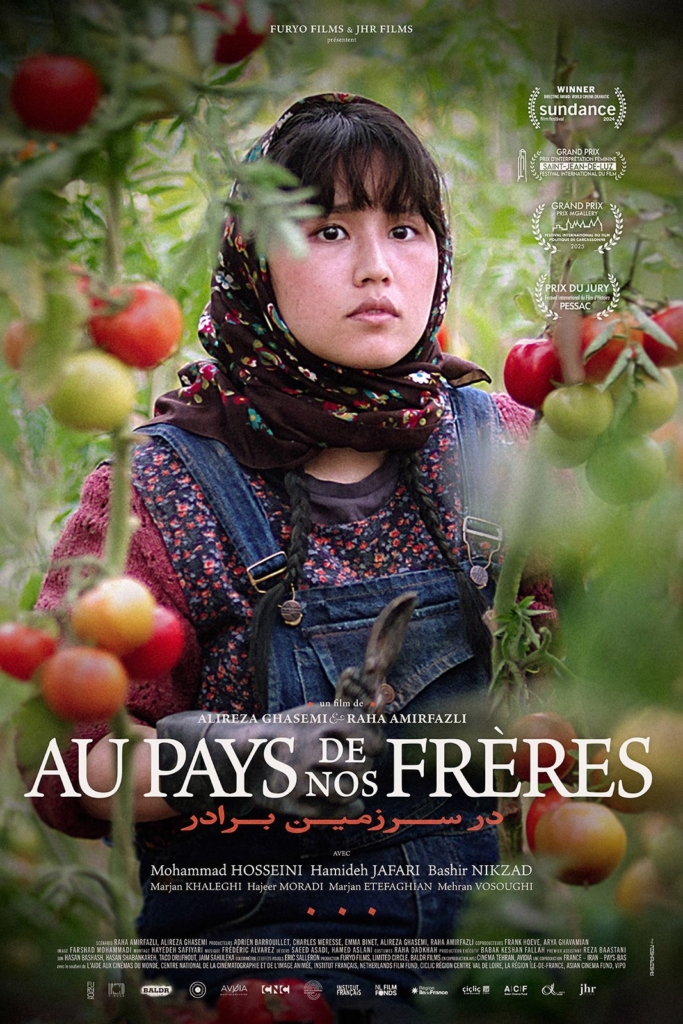

« Au pays de nos frères » : au-dessous des Iraniens

Alireza Ghasemi et Raha Amirfazli mettent en scène le sort d’Afghans réfugiés dans le pays voisin.

dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

© JHR Films

Au pays de nos frères / Alireza Ghasemi et Raha Amirfazli / 1 h 35.

Cinq à sept millions d’Afghans vivent en Iran, où ils se sont réfugiés. Certains ont des papiers, d’autres non. Au pays de nos frères met en scène quelques-uns d’entre eux (tous les acteurs sont des non-professionnels afghans), en trois épisodes et autant de décennies. Il y a en premier lieu Mohammad, un lycéen travailleur qui, un jour, parce qu’il a oublié chez lui sa carte de résident, est embarqué par des flics. L’un des policiers, homosexuel, ne cache pas le glauque intérêt qu’il lui porte, jusqu’à profiter un jour d’une situation pour le violer.

Ensuite, il y a Leila, qui était dans l’histoire précédente l’amoureuse de Mohammad. Elle est mariée à Husein. Le couple travaille au service d’une famille bourgeoise iranienne. Mais, dès les premières images, elle le retrouve mort, victime d’une crise cardiaque. N’ayant pas de papiers, et alors qu’elle est sous le coup d’un immense chagrin, elle doit cacher le décès de son mari à ses employeurs-logeurs. Enfin, Qasem, le frère aîné de Leila, découvre que son fils, contrairement à ce qu’il lui a dit, s’est engagé en Syrie (les Afghans y ont été utilisés comme chair à canon). Il a été tué. Qasem va devoir en informer sa femme.

Délicatesse

Si Alireza Ghasemi et Raha Amirfazli, dont c’est ici le premier long métrage, ont choisi trois moments tragiques dans la vie de leurs personnages, ils l’ont fait pour mettre au jour avec le plus d’évidence les effets de la xénophobie, sans pour autant jouer sur la spectacularisation des faits ou des émotions. La violence est hors-champ. Et le film n’est jamais dans la dénonciation caricaturale. Par exemple, les employeurs de Leila sont bienveillants, la femme manifeste de l’empathie. On sent simplement les limites de ces bonnes dispositions (ils ne veulent pas d’ennuis alors qu’ils font travailler une sans-papiers). Ce dont Leila a parfaitement conscience.

Le découpage en trois épisodes, sur la durée, montre qu’il n’y a guère d’évolution (pendant que les événements chaotiques en Afghanistan se perpétuent, des sons à la radio ou des images à la télévision, discrètement, en attestent). Cependant, le troisième récit raconte avant tout une superbe histoire d’amour. À sa femme, sourde et muette, Qasem, pour repousser l’annonce de la terrible nouvelle, tente de lui faire croire que la naturalisation dont ils bénéficient est un cadeau de l’État iranien – alors qu’elle est due au « sacrifice » de leur fils. L’émotion émanant de ce mensonge amoureux et de la situation qu’il provoque est à la mesure de la délicatesse qui caractérise ce très beau film.

Pour aller plus loin…

« La Chambre de Mariana » : voir sans être vu

« Les Temps modernes », derniers feux du muet

« Si ma génération a survécu, c’est grâce aux femmes »