Faits divers : pour les médias indés, la bataille du fait social

Alors que les médias conservateurs et les chaînes d’info saturent l’espace médiatique par l’instrumentalisation des faits divers, les titres indépendants tentent d’attirer l’attention sur un travail d’enquête du fait social.

© OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Dans le même dossier…

« Les faits divers déchirent le tissu social pour en dévoiler la structure » Féminicides : du fait divers au fait de société Comment j’ai appris à aimer les faits divers Faits divers et diversions politiquesSe faire entendre malgré le brouhaha. Et puis, que dire quand l’espace médiatique est saturé ? Couvrir un fait divers revient à se poser une question centrale : quelle information vérifiée, recoupée, et inédite, peut être apportée. Cette interrogation, David Perrotin, journaliste au pôle Enquête de Mediapart, se l’est posée pour la mort du jeune Émile Soleil, disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Vernet (Alpes-de-Haute Provence).

« On a considéré qu’on n’avait pas trouvé un angle qui révélait quelque chose de la société », explique-t-il, tout en refusant d’écarter a priori ce fait divers pour la seule raison que c’en est un. « On pourrait publier des éléments factuels de l’enquête, ou analyser de ce que cette disparition dit des infanticides en France, par exemple. »

Pour la mort de Thomas Perotto, 16 ans, à Crépol, c’est différent. Mediapart publie deux articles. Le premier le 14 février, plusieurs mois après la rixe. « Cette enquête donne à voir des éléments qui figurent dans le dossier judiciaire », note David Perrotin. Elle permet de montrer les écarts entre le récit des événements matraqué par l’extrême droite et avancé par de nombreux médias. Un second papier sort le 3 avril et raconte la manière dont plusieurs animateurs de CNews ont consciemment transformé les éléments recoupés, pourtant transmis par leurs propres journalistes, pour affirmer ou laisser dire en plateau de fausses informations.

Battage médiatique ou silence radio. Quand des faits divers échappent aux attendus idéologiques de certaines rédactions, ces dernières décident souvent de ne pas les couvrir. Ou d’en rester aux premiers éléments de l’enquête. C’est ce qu’a constaté Raphaël Garrigos, directeur de la rédaction et cofondateur avec Isabelle Roberts du média indépendant, Les Jours. Pour la mort de Luigi, 16 ans, tué en 2018 par une rafale de Kalachnikov en Seine-Saint-Denis, plusieurs médias, dont des chaînes d’info en continu, vont multiplier les titres anxiogènes et se partager les mêmes sources.

Ce qu’on s’interdit, c’est la couverture du vide.

D. Perrotin

Règlement de compte, rivalité entre bandes, quartiers populaires, arme lourde. Les directs s’enchaînent, puis s’estompent. « Ça n’intéressait plus parce que c’était plus compliqué que ça en avait l’air. On a décidé de revenir sur place plusieurs mois plus tard. On a raconté les foyers, les travailleurs sociaux, l’encadrement de l’aide sociale à l’enfance », explique-t-il, évoquant la série, « Ci-gît Luigi ».

« Faire diversion »

Construire un récit erroné, ou feuilletonner la moindre avancée de l’enquête. Le tout, pour « faire diversion », comme le pointait le sociologue, Pierre Bourdieu. Patricia Tourancheau, fait-diversière à Libération pendant 25 ans, s’est toujours refusée à commenter sans éléments les faits-divers dans un seul but de divertissement. Pour le petit Émile, une chaîne d’info a multiplié les invitations.

« Je parle des affaires sur lesquelles j’ai travaillé. Ce n’est pas le cas pour Émile. Là, ça peut partir dans tous les sens et je ne veux pas participer à cela », explique-t-elle. David Perrotin la rejoint : « Ce qu’on s’interdit, c’est la couverture du vide. Quand des chaînes d’info en continu ou des articles sont en boucle sur une voiture saisie, une perquisition, ça ne dit rien. »

L’un des enjeux de fond, c’est la place donnée aux sources policières et au parquet.

M. Molard

L’une des différences entre médias mainstream et médias indépendants ou progressistes dans leur traitement des faits divers, c’est leur rapport aux sources. Irrigués en permanence par les fuites des services de police, les chaînes d’info en continu et certains médias conservateurs auront un accès direct à un certain nombre d’affaires. « L’un des enjeux de fond, c’est la place donnée aux sources policières et au parquet, considérés comme des formes de vérité absolue par une bonne partie de la profession », pointe le rédacteur en chef de StreetPress, Mathieu Molard.

Là-dessus, il est rejoint par Ivan du Roy, son homologue à Basta! : « L’indépendance et le refus d’être tenu à une forme de chantage entre police, préfecture et journaliste, tarissent naturellement les sources policières potentielles. » Pour Patricia Tourancheau, si cette proximité est un corollaire au suivi régulier des faits divers, elle peut rester rigoureuse. « Ce n’est pas se dévoyer que d’avoir ces sources. Parfois, elles sont nécessaires. Tout est une question d’équilibre », observe-t-elle.

Dominations systémiques

Quand un fait divers mérite-t-il d’être traité, lorsqu’on est un média indépendant ? Ivan du Roy avance plusieurs pistes. La première, observer la manière dont il est médiatisé. « Si les médias mainstream en parlent tous les jours, nous, médias indépendants, on doit se demander ce qu’on peut apporter. » Avec la possibilité, justement, de déconstruire ce traitement médiatique. L’autre piste, c’est quand « un fait divers fait écho à des logiques de domination plus systémiques ». Là, il devient un fait social à part entière.

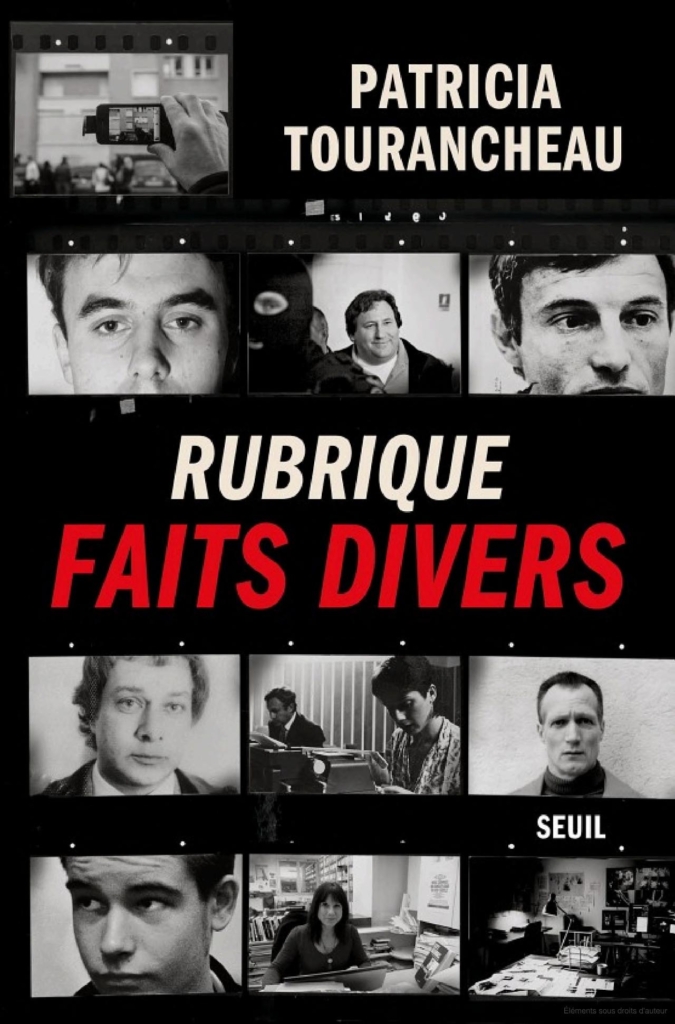

« Alors que certains faits divers se suffisent à eux-mêmes », ajoute Patricia Tourancheau. L’autrice de nombreux livres enquête, dont Rubrique Faits divers (Seuil), évoque l’affaire Grégory. « Ça ne veut pas dire qu’il ne provoquera pas des répercussions sur la société, mais ce n’est pas un phénomène de société. Tirer certains fils – les violences intrafamiliales, etc. – peut être tentant mais ça ne correspond pas à la réalité », explique celle qui avait coscénarisé la série Netflix à ce sujet.

Reconnaître des dominations systémiques dans des faits divers, c’est aussi ce qu’essaie de réaliser l’extrême droite. Pour l’affaire de Crépol, l’enjeu était surtout d’imposer une grille de lecture identitaire des événements, au sein de laquelle une bande de jeunes aurait attaqué une autre, motivée par un supposé « racisme anti-Blancs ». D’une part, cette lecture ne correspond pas à la réalité.

« Les jeunes accusés n’avaient pas l’intention de tuer des personnes blanches parce qu’elles étaient blanches », signale David Perrotin. La circonstance aggravante de racisme n’a pas été retenue par le parquet. « Mais en plus, l’idée d’un racisme anti-Blancs ne repose sur aucune étude, aucun travail universitaire. » Sans base scientifique, et sans rapport avec la véracité des faits, certaines lectures qui consisteraient à rendre global un fait divers individuel relèvent bien de l’idéologie. Pas du journalisme.

Dans son travail sur les faits divers et leur instrumentalisation par l’extrême droite, le chercheur Samuel Bouron a montré qu’il y avait un lien entre le traitement des faits divers et les modes de financement des médias. « Les journaux les plus contraints par des logiques commerciales, et, dans une moindre mesure, les médias de diffusion locale tendent à leur accorder une place plus importante », analyse-t-il dans un chapitre consacré à ce sujet dans Extrême droite : la résistible ascension (Amsterdam, 2024).

Économiques en termes de coût de production – un policier bavard peut facilement évoquer une affaire à un journaliste sans qu’il considère comme utile d’aller sur le terrain – les faits divers présentent « des propriétés idéales pour les médias qui tendent à être les plus dépendants des logiques d’audience », poursuit l’universitaire. Et quant à cet horizon économique s’ajoute une ligne éditoriale réactionnaire, comme celle qui innerve les médias de Vincent Bolloré, les faits divers revêtent une importance capitale.

On se concentre sur des enquêtes plus fouillées pour croiser beaucoup d’interlocuteurs.

C. de Blasi

Tous les moyens sont concentrés à leur mise en avant. À l’inverse, les médias indépendants locaux, face aussi à une presse quotidienne régionale qui a fait des faits divers une rubrique centrale, tentent de se démarquer. « La Voix du Nord publie beaucoup de papiers courts. À Mediacités, on se concentre sur des enquêtes plus fouillées pour croiser beaucoup d’interlocuteurs et éviter de résumer tel événement comme un banal fait divers sans importance », affirme Clémence de Blasi, ancienne rédactrice en cheffe de l’édition lilloise de Mediacités.

Rapport de force

Traiter éditorialement un fait divers comme un fait social relève, donc, d’un rapport de force politique. Le fait divers peut servir à illustrer des dominations systémiques, des mécanismes collectifs. C’est le cas pour la question des violences sexistes et sexuelles, et plus précisément des féminicides. Relégués à la rubrique fait divers, ils étaient pris individuellement, isolés les uns des autres et racontés comme des « crimes passionnels ». Un traitement médiatique qui faisait fi des très nombreux travaux scientifiques produits sur ce sujet depuis des décennies.

Il peut y avoir une vertu démocratique du fait divers : il révèle ce qui ne fonctionne pas dans une société.

C. Sérail

D’autres thématiques ont pu émerger ces dernières années, comme la question des morts au travail. Des enquêtes ont permis de replacer ces drames dans un contexte plus large de détérioration des conditions de travail ou d’absence d’encadrement des règles de sécurité. Bien que toujours trop peu couvert, ce sujet est, aujourd’hui, moins perçu comme un accident produit par le fruit du hasard ou des causes strictement individuelles.

« Il peut y avoir une vertu démocratique du fait divers : il révèle ce qui ne fonctionne pas dans une société, peut bousculer les consciences et même, parfois, entraîner des mutations du droit », notait la chercheuse au CNRS, Claire Sérail dans Le Nouvel Obs.

Cette lecture, les médias indépendants sont nombreux à l’adopter. « C’est le propre des médias indépendants plus engagés », souligne Ivan du Roy. De la même manière, le fait de traiter les incendies de mosquées comme des faits divers empêche de reconnaître la virulence de l’islamophobie en France. Quand bien même, depuis 2015, au moins 33 incendies ont été recensés, selon un comptage réalisé par Politis et Regards. « Quand j’ai écrit une enquête sur l’incendie de la mosquée de Bayonne, j’ai constaté qu’il y avait une très forte banalisation de cet acte à ne pas le considérer comme un attentat », observe David Perrotin.

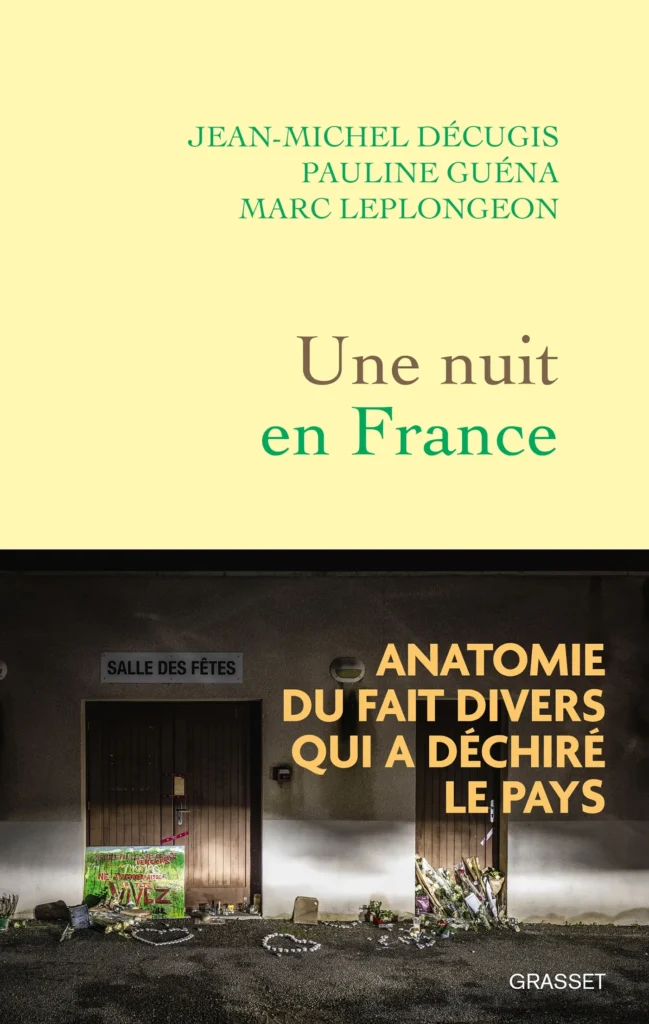

Si le fait de refuser les grilles de lecture trop simplistes tout en restant attaché aux faits demeure la base du journalisme, certains s’y opposent encore. Parfois avec virulence. Après la publication de leur livre, Une nuit en France, sur les événements à Crépol ayant entraîné la mort de Thomas, les journalistes Jean-Michel Decugis, Marc Leplongeon et Pauline Guéna ont reçu des insultes et menaces de mort. L’association de la presse judiciaire a condamné ces « attaques haineuses [qui] violent sans vergogne les limites de la critique acceptable et du débat démocratique ».

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les faits divers déchirent le tissu social pour en dévoiler la structure »

Féminicides : du fait divers au fait de société

Comment j’ai appris à aimer les faits divers